Le Népal a connu cette année 2015 une série de tremblements de terre historiques, rares, dont la violence ne s’était pas manifestée depuis 1934. Le 25 avril 2015 est resté en profondeur mais le 26 et les jours suivants, près de cinquante répliques ont eu lieu. La saison touristique 2015 est morte, les touristes et trekkeurs, effrayés, ne reviendront pas avant d’avoir oublié. C’est dommage, car ce pays est très beau et mérite d’être visité.

Les autres chemins de Katmandou ; un trek magnifique entre vallée et montagnes

Je suis allé quelques six ou sept fois au Népal, depuis trente ans. La première fois était il y a 27 ans, fin 1988 – Elle, ma compagne d’alors, insistait pour y aller. « Elle » est l’abréviation commode du prénom qui commence par Hel ou El comme vous voulez. C’était la première fois que j’abordais l’Asie. Je n’étais pas contre le Népal, mais ce n’était pas le premier pays que j’aurais choisi. Et quitte à aller à cet endroit, autant marcher « utile » en abordant les contreforts des Annapurnas ! Mais non, Elle craignait l’altitude, la fatigue ; elle préférait la vallée de Katmandou. Un nouveau circuit de randonnée venait de naître, tout juste annoncé dans le catalogue Terre d’Aventures que seuls, en cette fin d’année, les Parisiens avaient reçu. Ce circuit existe toujours, il a été amélioré et reste une bonne approche du Népal.

Et nous voilà partis.

Ce circuit de randonnée facile Les autres chemins de Katmandou est proposé chez Terres d’aventure, même s’il ne part pas cette année en raison du tremblement de terre.

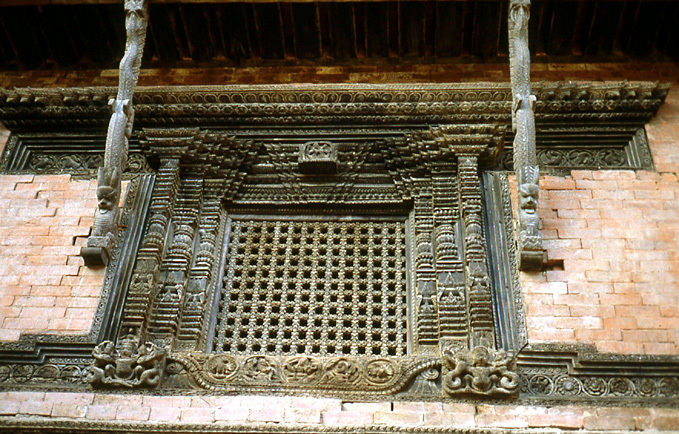

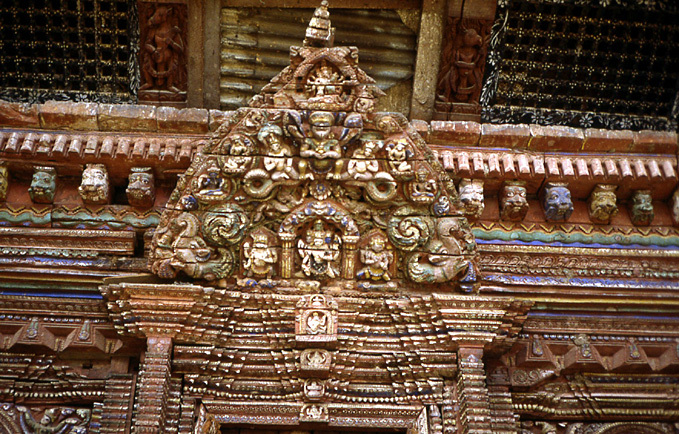

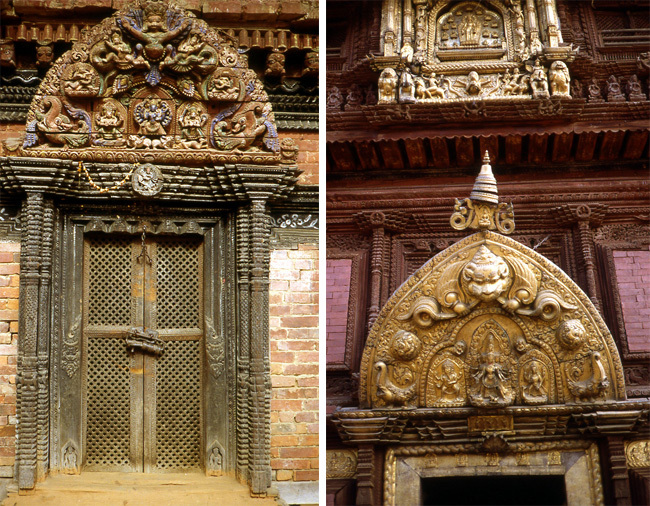

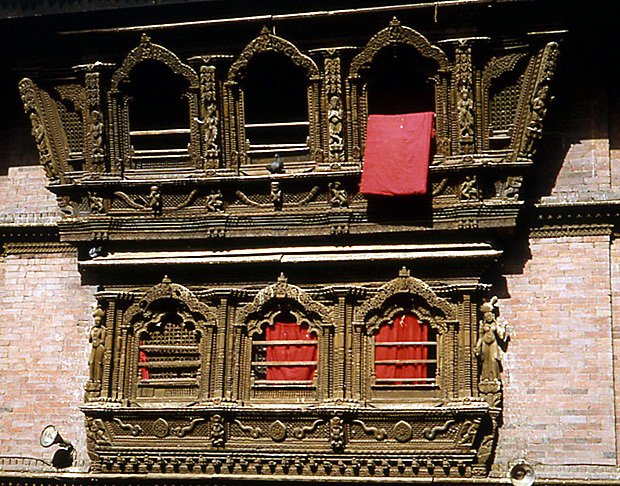

Les photos que je vous présenterai sont désormais uniques, la plupart des temples et des bâtiments aux bois sculptés ont été détruits ; ils sont en cours de reconstruction, mais ne seront comme neufs que dans quelques années. Le numérique n’existait pas encore. La dégradation de l’argentique, malgré la bonne conservation à l’abri de la lumière, est patente. Le scan et la rebalance des couleurs et du contraste avec un logiciel ne permet pas de revenir aux tons initiaux. Mais c’est déjà mieux que rien. Revoyager, au travers du carnet et des diapositives, permet de se replonger dans un Népal d’hier, celui d’il y a trente ans seulement – presque deux générations pour le pays…

Auto, puis RER, puis avion. L’envol sur Lufthansa est pour Francfort, dans un Roissy désert. Personne ne vole en ce jour de Noël. Nous sommes le samedi 24 décembre et les familles ne songent qu’à la dinde et au caviar, ou aux jouets des enfants. Pas nous : des enfants, nous n’en avons pas encore, nous nous contentons d’aimer ceux des autres et la fête de Noël n’est pas accueillante aux « pièces rapportées ». Quant à la dinde…

À Francfort, l’aéroport est un labyrinthe où le personnel se déplace en petit vélo. Nous transitons quatre heures durant. Rien à voir, la ville est fermée, loin de là, la nuit tombe encore plus tôt qu’à Paris. Je me contente de parler un peu et de lire beaucoup. J’ai emporté Parias de Pascal Bruckner, un livre sur l’Inde loin des niaiseries empire comme des rêves baba cool. Décapant, et que je relirai. Elle tente de lire un ouvrage sur les sherpas du Népal. C’est bien sérieux pour accrocher une attention qui divague. Elle n’a lu que 92 pages seulement en neuf heures, je crois ! Parias est si passionnant que, malgré son épais nombre de pages, je le finirai avant de reprendre l’avion.

Pour Katmandou, l’arnaque est à l’heure. C’est ce que j’avais compris quand on me l’annonça. Il s’agit en fait de la RNAC, Royal Népal Air Company ! L’avion contient deux enfants seulement, accompagnés de leurs parents, deux gras Allemands tout blond avec des boucles à l’oreille gauche. Bizarre pour des enfants… mais ils précèdent la mode qui vient. Noël survient quelque part au-dessus de la terre. Elle et moi échangeons de petits cadeaux utiles : un livre, une mini-lampe torche. Pas de champagne, ni de caviar.

Six heures quinze de vol à l’époque, de Francfort à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis. Nous arrivons alors que le soleil se lève. Les terminaux pétroliers paraissent de véritables cathédrales de lumières dans la nuit. La ville que nous survolons est vaste, aux artères rectilignes ponctuées de réverbères. L’aéroport est immense – et vide. Nous traversons en flânant le plus grand duty-free du monde. Rien n’est cher – même l’alcool. Nous sommes pourtant en plein pays musulman, juste en face de La Mecque. Mais l’argent n’a pas de religion, même en pays intégriste.

Il nous reste quatre heures quinze de vol jusqu’à Katmandou dans le petit Boeing 757 dans lequel nous remontons pour nous sustenter une fois de plus. Trois repas déjà depuis le départ. Vertu du décalage horaire : il est toujours midi quelque part.

Première vision de Katmandou

À l’atterrissage il n’est qu’aux environs de quatorze heures, heure locale. Mais il commence à pleuvoir. La pluie ne nous lâchera pas de sitôt. Dans l’aéroport de Katmandou, ce qui me frappe en premier lieu c’est l’odeur. Un mélange léger de graisse corporelle, d’épices, de fumée de cigarette. L’odeur du pays. Les gens ont cette même odeur sur eux. Quant aux couleurs, auxquelles je m’attendais après la lecture du livre de la routarde Muriel Cerf, elles sont noyées par la pluie. Le tapis roulant des bagages ne fonctionne pas, mais les douaniers fouillent tous les sacs – des fois que nous importions de la drogue, on n’est jamais trop prudents ! Tout se passe lentement, mais de manière bon enfant : c’est l’Asie. À la sortie, des gamins assez grands se précipitent pour porter les bagages des voyageurs et gagner ainsi quelques sous auprès des touristes ignorants des prix locaux et démunis encore de roupies. Les pièces étrangères se négocient dans la ville, auprès de ceux qui voyageront et, malgré la décote, leur pouvoir d’achat est si fort qu’elles demeurent un fructueux pourboire. Nous ne savons rien encore de tout cela.

L’accueil de notre agence est effectué par Tara, l’épouse népalaise de l’un des fondateurs de Terre d’Aventures. C’est une belle femme au teint mat, pas très grande mais aux yeux vif et brillants et à l’opulente chevelure noire. Elle parle français. Ses boys nous passent au cou un collier de fleurs jaune safran et odorantes, des œillets d’inde, parsemés d’hibiscus rouge vermillon.

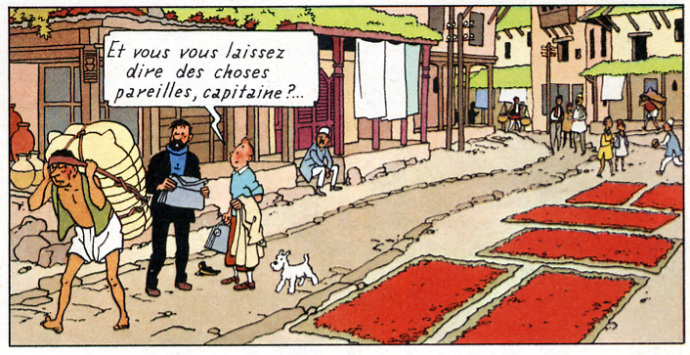

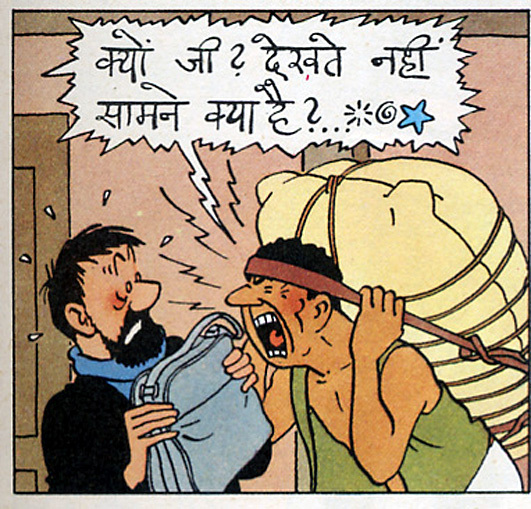

Depuis le bus qui nous conduit à l’hôtel, nous avons un bref aperçu de la ville de Katmandou, 20 ans après 1968. Les rues sont à peine pavées, couvertes de boue. Les maisons sont bâties de terre liée de bouse sur des armatures en bois. Les plus belles sont de briques. Les plus anciennes ont un balcon traditionnel en bois de teck ouvragé et des fenêtres aux jalousies sculptées si finement que le bois en devient de la dentelle. Je suis déçu par les couleurs : tout paraît vert et ocre, comme camouflé, même les gens. Est-ce la saison qui veut cela ? Il me semblait avoir lu chez Muriel que les couleurs « explosaient » dans cette ville. L’auteur avait-elle trop fumé ? Il paraît que l’on voit alors les éléphants roses et le monde fluo… Nous verrons le soir quelques petites filles en rouge vif, un vermillon qui irradie, et les statues de temples peintes en jaune citron, vert pelouse et bleu mer, mais l’impression générale est au terne.

On nous conduit à l’hôtel Vajra, un bâtiment original en briques aux superbes décors de bois en style ancien. La porte d’entrée en teck noir, sculptée sur toute sa surface, s’ouvre comme celle d’un temple. Les balcons sont ouvragés. La chambre est confortable, construite dans une annexe de même style. La douche est chaude mais il n’y a pas de chauffage. L’humidité et l’inertie physique du voyage nous rendent frileux.

Comme le jour descend déjà, vers seize heures, nous allons faire un tour en ville. Elle fait tiers-monde avec ses chiens pelés, ses gamins terreux et dépenaillés, ses poules qui picorent jusque dans les maisons, ses échoppes ouvertes sur la rue où les artisans font travailler des apprentis tout jeune. Peu de voitures sillonnent les rues, mais des motos et des rickshaws. Le tut-tut ou l’appel sont de rigueur pour passer entre les piétons qui grouillent sans se préoccuper de la circulation. Nous déambulons dans les ruelles boueuses de cet hiver pluvieux. Le centre-ville a pour moi un aspect médiéval par son accumulation d’échoppes et d’animaux, son marché en plein air où les paysans venus de la campagne proche vendent leurs légumes pour quelques sous, ses gosses omniprésent affairés à de petits métiers, les mœurs crues, les attitudes populaires. On regarde l’étranger, on l’aborde pour lui vendre des babioles, mais rien de collant comme en Afrique du nord. Ici, les gens sont gentils et rieurs. L’Asie toujours. Innombrables sourires, regards un peu réservés, petites filles au maintien sérieux, drapées dans ce sari indien qui les empreint comme une toge, jeunes garçons plus délurés, certains heureux de se faire remarquer. Et puis, au détour d’une rue étroite aux maisons ornées de balcons de bois, surgit une place, un temple. Il est ouvert, public, offre les sculptures de ses dieux et de ses déesses aux offrandes. On prie en faisant le tour à l’extérieur : rien à voir avec la foi intime de nos cathédrales aux chapelles comme des grottes. Ici, tout (mais oui, tout) se passe en plein air, sous les yeux des autres et du ciel – sauf l’amour.

Autre quartier, autre univers. Près du palais du Gouvernement, la ville est plus occidentale, les avenues plus larges. Là s’étalent les grands hôtels et les agences de trek. Quelques antiquaires appâtent le touriste fortuné avec des bronzes chantournés du pays dans leur vitrine. Près du pont, nous retrouvons un quartier plus populaire où une « rue Mouffetard » locale propose ses boutiques de souvenirs emplies de babioles et cartes postales, et des restaurants.

Sur les conseils de Tara, nous échouons au « Tibet’s Kitchen ». Dominique (qui en fait s’appelle Jean-Louis) est déjà venu deux fois à Katmandou et nous conduit par les ruelles étranges et sombres. Les serveurs sont jeunes, gais et beaux. Les aide-cuisiniers, plutôt sales, sont des enfants d’une douzaine d’années. La clientèle est uniquement étrangère, une famille anglaise avec deux jeunes enfants, des filles allemandes affublées de drapeaux tibétains pour protester contre la Chine occupante. Nous goûtons la soupe « genre minestrone » indiquée sur le menu, des légumes, des pâtes et des tomates, avec une cuillerée de lait fermenté. Cela paraît délicieux à nos palais affamés de curiosité exotique. Puis arrive une assiette de légumes où trône un œuf cassé. Certains osent les « momos », ces raviolis tibétains fourrés d’une farce végétale. Pour finir, l’apple-pie, une recette normande implantée en Angleterre par Guillaume, puis en Amérique par l’émigration française, introduite ici par les routards américains des années soixante qui avaient la nostalgie des bonnes pâtisseries de « Mum » ! Du thé pour tout le monde, très brun, au goût chaud et fort comme le thé russe. Il vient des Indes et est grossièrement haché. Dominique, interrogé, nous parle un peu du bouddhisme tibétain ; il s’y intéresse comme s’il avait rêvé d’être moine dans la solitude parisienne de ses 45 ans. Ingénieur et célibataire, il vit « bio » et porte le physique austère d’un grand inquisiteur. Il est peu liant, un peu chiant, surtout très seul.

Il pleut très fort au sortir du restaurant. Nos yeux se ferment malgré nous par le double effet du décalage horaire et de la courte nuit dans l’avion. Nous prenons donc un taxi pour rentrer à l’hôtel. Le chauffeur est flanqué d’un accompagnateur – pourquoi ? Pour les dix que nous sommes, il doit faire trois voyages. Dans Katmandou à peine éclairé, sous la pluie battante, des piétons marchent encore malgré l’heure tardive. Des gamins en chemise ouverte et pieds nus vont à leurs affaires comme si l’eau était chaude sur la peau. Pour nous, la douche et le duvet nous réchaufferont. Nous sombrons dans un sommeil trop longtemps attendu.

Trek en vallée ; les autres chemins de Katmandou

Le premier jour d’un trek, le rangement des sacs est toujours une opération délicate. Il faut prévoir léger celui que l’on porte la journée, bien emballer le fragile du sac lourd que l’on confie aux porteurs. Ne connaissant ni le pays ni le climat, on ne sait trop quoi prendre ni quoi laisser pour le soir.

La pluie tombe toujours : la cape et le surpantalon sont bienvenus. Mais il fait bon à Katmandou, « il ne neige jamais » nous dit Tara : huit cents mètres plus haut et quelques heures plus tard, nous regrettons le pull supplémentaire jugé trop lourd, comme le bonnet et les gants, extravagants ! Oubli vital. La veste en tissu aluminisé, que j’ai achetée récemment pour son faible encombrement, trouve ici sa pleine justification.

Nous commençons par un bus, puis nous allons à pieds, parce que le minicar japonais Hiace dérape sur la boue du chemin. Nous visitons le temple d’Icangu dans la brume et sous la pluie persistante. Les toits religieux dégoulinent, les arbres pleurent de toutes leurs branches et les enfants rieurs vont emmitouflés jusqu’au cou dans leurs hardes superposées. Nous croisons une petite fille sous une hutte portative, un grand plastique pris dans une armature d’osier tressé.

Les grands arbres de la forêt se perdent dans la mousseline. N’était le froid humide, je verrais bien ici glisser quelques jeunes filles hamiltoniennes… mais elles seraient trop peu vêtues pour le climat.

Après un village en terrasses, nous marchons dans la forêt parmi des eucalyptus, des rhododendrons et de hautes fougères. Nombres d’arbres me sont inconnus. C’est une belle forêt où rôdent – paraît-il – des « tigres » et des perroquets. Cette traduction approximative ne doit pas nous laisser penser que le fauve du Bengale de six mètres de long des moustaches à l’extrémité de la queue rôde par ici. Il s’agit plutôt de chats-léopards, de civettes ou de divers chats sauvages. Tara nous raconte que ces « tigres » sont protégés et que l’un d’eux, endormi dans un poulailler de Katmandou, repus de volailles bien grasses, a dû être réveillé à coups de fusil. Rassurez-vous : il n’a pas été transformé en passoire, mais chassé dans une cage et emmené au loin.

Nous pique-niquons au temple très coloré de Jamacok, en hauteur. Assis dans le brouillard, la pluie et le froid, nous mangeons humide et froid. Nous reprenons le camion pour descendre car le temps n’incite pas à la marche. Le moteur grimpe les routes à flanc de vallée. Les champs sont cultivés en terrasses, minuscules, et ce patchwork décore joliment le paysage, le civilise. Nous avons l’impression de contempler de haut une maquette toute en courbes de niveaux. Poussent là le riz, la pomme de terre, l’orge, sur quelques mètres carrés à la fois. La subsistance d’une famille.

Pluie, pluie, pluie toujours. Depuis l’hôtel Taragon, dans Kakani, Tara nous avait promis un superbe panorama sur les montagnes : rien à faire, la brume s’épaissit et l’eau du ciel se déverse encore et toujours. À cause de la pluie, l’électricité a été coupée dans le village tamang où les constructions traditionnelles sont en briques et tuiles. Mais la tradition se perd et l’on construit désormais en parpaings et ciment.

Nous prenons le thé, avant de nous installer dans les chambres humides. Comme l’eau noie le paysage et inonde la rue, nous jouons en société jusqu’au repas. Le temps de lier connaissance avec le groupe. Nous dînons de légumes tandoori, de curry de poulet, de riz dal (sauce aux lentilles). Le gamin de l’hôtel qui peut avoir six ans va pieds nus malgré le froid. Il ne porte d’ailleurs qu’un tee-shirt, un short, et un tablier qui lui laisse le cou très découvert. Il s’est juché sur les genoux de son père et rit sous ses caresses. La scène est tendre et gentille.

La nuit est glaciale. Pas d’électricité : pas de chauffage. Seule l’énergie interne nous réchauffe, ou la chaleur animale de l’autre. A la nuit, la pluie s’est arrêtée. Le vent s’est levé qui a chassé les nuages. Les étoiles brillent comme des clous dans le ciel. Je retrouve avec plaisir mon duvet cloisonné de thinsulate double à capuche, avec son drap de coton et son sur-duvet coupe-vent. Je rajoute la combinaison Damart et des chaussettes !

Nous sommes réveillés à six heures le lendemain matin parce que le jour se lève et que l’aurore sur les montagnes est magnifique. Une demi-heure plus tard l’œil se réjouit. C’est la fête sur les sommets. L’Himalaya rosit, immense, dressant ses dents pointues sur le ciel bleu soutenu. Les neiges éternelles, éclatantes de blancheur, accrochent quelques nuages. La lumière est transparente, épurée par le vent de la nuit. Ampleur de l’aube, aube du monde. La glace au loin, sur les pics, est aux yeux d’une acidité de cristal.

En promenade au Népal

Le petit-déjeuner se compose d’omelette et de toasts, arrosé de jus d’ananas. C’est très anglais – à la réflexion, plutôt américain. Le départ est très lent, à pied, parmi les terrasses. Une école agronomique dresse ses arbres fruitiers et ses serres. Puis le sentier suit la colline. L’Himalaya étale son panorama. Pendant la marche, j’échange quelques impressions avec Christine, chercheur au CNRS en anthropologie. Elle me parle de ses fouilles en Mauritanie et des australopithèques dont elle étudie les os.

Nous pique-niquons sur le plateau d’Ahale Dara. Le soleil a consenti à se lever et chauffe vite l’atmosphère. Contraste des ombres sur les terrasses. Vert tendre de ce qui y pousse. Un garçon aux cheveux courts porte un vieux pull couleur de terre, à col en V, à même la peau. Sa maison est perchée sur une hauteur et domine la vallée. Il a toute l’année le spectacle des montagnes glacées au loin qui étincellent sous le ciel bleu. Des enfants qui habitent une terrasse plus bas viennent nous observer. Ils sont de petite taille. À l’un on donnerait deux ans – il en a six ; à l’autre six ans – il en a huit. Un treize ans va pieds et jambes nues. Les filles qui viennent peu après font plus leur âge, dix ans. Le jeu est de questionner Tara qui traduit et nous fournit les réponses des enfants. Nous leur donnons des raisins secs et des barres Granny.

Nos sacs lourds sont portés à dos de sherpas. Certains font très jeunes mais, vu la confusion dans laquelle nous sommes sur les âges réels des enfants, le plus juvénile a au moins dix-huit ans. C’est un Gurung au squelette fin, aux traits presque chinois, qui porte le sac de Christine entre autres. Tous marchent en tongs ou en baskets et portent trois sacs polochon à la fois, retenus par une corde sur le front.

L’étape du jour est courte. Nous campons à 2700 mètres d’altitude, face aux Himalaya, à flanc de colline. Le village en bas étale ses terrasses où des paysannes et leurs filles très jeunes coupent des herbes en robes très colorées. Elles n’ont pas l’habitude de voir ici des étrangers, nous dit Tara, et elles en sont très curieuses.

Dès le coucher du soleil, rose sur les dents himalayennes, il fait froid. Très froid même. Les népalais allument un feu, bien que le bois soit rare et qu’il soit interdit d’en couper pour éviter le déboisement. Celui que nous utilisons a été bien été coupé quelque part, mais notre « morale » est sauve car il a été acheté au village.

La conversation ce soir roule sur les histoires de fantômes. Tara en a vu un dans sa maison de Katmandou. Et elle connaît un sherpa qui a vu le yéti ! Tara est la femme népalaise de l’un des fondateurs de Terre d’Aventures. Apparentée à la famille royale, elle a 33 ans et un petit garçon de trois ans qu’elle a prénommé Raoul. Comme nous nous étonnons de ce prénom peu usité en occident, elle nous précise qu’il s’agit de l’unique prénom qui existe en français comme en népali ! Rahula était le prénom du fils du Bouddha Sakyamouni lui-même. Tara est vive et joyeuse, porte attention à chacun ; elle est toujours prête à nous satisfaire pour nous faire aimer son pays ; elle a toujours le sourire, même si elle reste sensible à nos humeurs. Un maître japonais ami de son père lui a enseigné un art martial. Elle nous raconte des légendes religieuses et des anecdotes personnelles dans un français approximatif et imagé. C’est tout à fait charmant, d’autant qu’elle zézaie, à notre grande joie quand elle s’exclame « c’est zénial ! » – ce qui est son expression favorite.

Nous commençons timidement à nous exprimer en népalais. Nous retenons quelques expressions comme « tato pani », l’eau chaude ; « didi », la grande sœur, terme par lequel on s’adresse aux filles ; « taï », grand frère pour les garçons ; khoum », la carapace en bambou contre la pluie, que nous avons observé hier sur le dos d’une fillette ; « doko », la hotte à porter des paysannes cueillant les herbes de ce soir ; « babou », le bébé très petit garçon comme hier soir.

Nous dormons sous la tente. C’est humide, mais chaud au bout de quelques instants de présence.

Au deuxième matin du monde, nous sommes réveillés par les népalais avec une tasse de thé. Un peu plus tard, arrive à la porte de la tente une bassine d’eau chaude pour chacun des deux occupants. C’est le grand luxe avant même le petit-déjeuner ! Le soleil brille superbement aujourd’hui. Il fait déjà chaud à neuf heures du matin. Le porridge anglais, préparé avec le thé du matin est farineux, gluant et tremblotant à souhait. Mais le goût anglais n’est pas le mien en ce domaine.

La marche débute à flanc de pente pendant un long moment. Puis nous grimpons de terrasse en terrasse. Il y pousse du blé, encore en herbe. En haut de cette succession de terrasses cultivées s’élève une maison où vivent deux familles : ce sont deux frères mariés, et dix enfants s’agglutinent autour de nous et nous sourient. Ils vont pieds et jambes nus, comme d’habitude. Ils ont les yeux noirs, le visage un peu mongol. Nous leur donnons des friandises. Tara nous apprend que le gouvernement va racheter leurs terres pour en reboiser les pentes. La famille a d’autres terres plus bas. Nous effectuons une pause photos. Les enfants sourient mais restent timides et réservés devant ces grands diables au long nez qui émettent des mots bizarres dans une langue inconnue.

La randonnée se poursuit dans la forêt, par une sente à peine tracée que la pluie des jours derniers à rendue glissante. La mousse pend des arbres en lianes. On se croirait dans la jungle des bandes dessinées. Odeur de fermentation, de pourriture parfois. Des essences inconnues en nos pays se dressent ici naturellement : des rhododendrons et de grands arbres aux larges feuilles brillantes qui servent d’assiettes aux indigènes.

De l’amour vers Katmandou

Nous effectuons la pause déjeuner dans une clairière, au cœur de la forêt. Il y fait un peu froid sans le soleil, mais c’est le moment le plus agréable de la journée. Je poursuis une conversation philosophique avec Liliane qui est parisienne et psychanalyste. Elle est drôle et m’évoque la Maud du film culte Harold & Maud avec les chansons de Cat Stevens. Elle porte ses 60 ans à l’américaine, avec la hantise de paraître vieille. Cheveux teints en blond, portant des couleurs vives, elle se veut « jeune » dans sa tête.

« L’amour ? Platon a dit tout ce qu’il fallait dire dans le Banquet, n’est-ce pas ? » L’amour est une activité dialectique, y est-il écrit il y a 2373 ans. Ah bon ! Mais l’amour n’est pas bonté ou beauté, il est désir de, affirme-t-elle. Cette tendance à posséder peut être atteinte par des voies différentes, selon Socrate, la procréation des corps ou celle des esprits. La seconde est plus noble pour un grec. La vision d’un beau corps (d’éphèbe) laisse entrevoir une âme noble qu’il faut former par des discours sages et l’exemple du courage et de la probité. Ces liens d’amitiés seront plus puissants et plus durables que ceux qui lient homme et femme. L’amour, j’en suis d’accord, c’est donc bien autre chose que les feuilletons à l’eau de rose ou les pâmoisons romantiques : l’amour, ne saurait se réduire au sexe. Et peut-être la sexualité empêche-t-elle d’ailleurs le véritable amour, comme un voile de Maya sur les choses ? Dans l’amour sexuel reste une volonté de possession, d’assouvissement, qui laisse dubitatif sur le désintéressement de l’amoureux (ou amoureuse). A l’inverse, l’amour filial, maternel ou paternel, ou l’amitié pure, sont des « amours » sans sexualité. J’en suis convaincu, l’amour n’est pas désincarné ; je déclare à Lily que ne crois pas à « l’amour de Dieu » parce que « Dieu » n’est que fantasme et que l’amour exige réciprocité. Le « pur amour » n’est qu’exaltation personnelle, une pathologie du « moi ».

Mais je ne parle pas de cela avec Elle, la philosophie l’ennuie très vite.

Participe aussi Michel, professeur d’histoire et géographie au lycée français de Fribourg en Allemagne. Son indemnité d’expatrié, et les vacances scolaires lui permettent de voyager beaucoup. Il est très sensible au tiers-monde par mimétisme culturel avec ces Allemands écolos et un peu romantiques qu’il côtoie tous les jours. J’y suis moins sensible, plus réaliste et plus pragmatique, d’autant que je ne me sens nullement « coupable » des colonisations passées. Le monde change, à chaque époque ses marottes. Tout cela entraîne des discussions amicales mais fermes. Elle se tait, comme d’habitude. Elle pense lentement sur ces problèmes généraux et a peur de déplaire en affirmant des convictions. En fait, elle n’y a pas beaucoup réfléchi. Médecin réanimateur, elle est technicienne et ces vastes questions lui passent un peu par-dessus la tête. Elle préfère les gens concrets aux idées, ce pourquoi je l’aime bien.

Nous reprenons la grimpée sous les rhododendrons géants. Dans les clairières subsistent des plaques de neige, signe qu’il n’y fait pas chaud la nuit ! Et cela permet aux sherpas de repérer des traces de singes et de léopards, qu’ils nous montrent avec une certaine crainte. Ils parlent de « tigre », mais c’est vraiment petit pour un « tigre », même si le tigre du Bengale existe dans certaines parties du Népal. Un singe bien vivant paraît et disparaît presque aussi vite. Il a froid et s’élance se cacher. Quelques oiseaux volent de-ci delà, mais nous en voyons peu. Ils chantent moins en cette saison que dans les forêts européennes de l’automne.

Le campement est installé à Siwapuri Dara, sur un plateau vers 2600 mètres d’altitude qui fait face aux Himalaya. Le thé sert d’apéritif au repas traditionnel qui suit, de riz sauce lentilles et légumes au curry. Comme hier, le feu crépite et nous nous serrons contre sa chaleur et sa lumière en sirotant le thé. Il fait froid comme d’habitude. Une fois la nuit tombée, les porteurs entonnent des chants locaux et se mettent à danser.

A la surprise de Christine qui lui donnait 13 ans, le plus jeune des cuisiniers non seulement en a plus, nous dit Tara (elle ne nous dit pas combien) mais danse remarquablement. Il a de la souplesse, un sens aigu du rythme, et la hardiesse de dessiner des figures originales. Il meut son corps jeune comme un peintre son pinceau, créant du volume en harmonie par ses mouvements encodés. Sa réputation est faite car les autres l’entraînent et l’incitent à danser. Sa jeunesse, sa fraîcheur, sa gentillesse, sa virilité encore neuve, le rendent sympathique aux Népalais plus âgés. En revanche, le jeune éphèbe à l’air chinois, mince comme une liane et au visage de poupée, qui porte le sac de Christine et est si résistant comme porteur, est resté ce soir très discret. Il sourit aux blagues des autres mais ne parle presque pas. Cela ne l’empêche pas de porter la journée ses trois sacs comme les autres, penché en avant, la corde passée sur le front, bien assuré sur ses tongs. Il a 20 ans nous dit Tara, mais il en paraît 15 ! Christine – apparemment obsédée par tous ces petits jeunes – n’en revient pas.

La nuit est très froide et surtout très humide. Appareil photo, rasoir à piles et lampe de poche dorment avec moi au fond du duvet car les batteries détestent le froid humide. Sur deux lampes, une ne fonctionne déjà plus. Ne plus oublier en montagne d’emporter des piles de rechange.

A la découverte des palais népalais

Le petit-déjeuner d’œufs frits, de toasts et de thé au lait nous leste pour la (demi)-journée. L’étape début par une descente en forêt jusqu’au monastère de Nage Gompa (gompa veut dire monastère) où nous accueille une nonne bouddhiste en robe grenat. Elle s’est faite moniale à l’âge de treize ans.

Un vieil édenté tourne inlassablement autour du monastère, un moulin à prières tournoyant lui-même à la main, en marmonnant une suite presque inintelligible des syllabes sacrées qui tournoient : « Aum mani padme aum ». « Aum » est la fin et le commencement, le cosmos. « Je salue celui qui est assis sur la fleur aux mille pétales ». Dans le monastère, derrière une vitre, figurent Bouddha, le Sakyamouni historique, Padmasambhava qui a porté le bouddhisme au Tibet et est représenté avec de fines moustaches, et le Karmapa, chef d’une secte tibétaine bouddhiste. Les temples comprennent toujours une multitude de figures sacrées. Tara nous dit que dans les Vedas il y aurait « trois milliards » de dieux ! (Je n’ai pas vérifié, c’est un peu long à compter).

Elle nous explique un peu le bouddhisme, à cette époque, je n’y connaissais presque rien. Le Bouddha historique est né au Népal, dans le sud du pays. Sakyamouni est son nom, il signifie le maître (mouni) du clan Sakya. Son prénom est Siddartha. « Bouddha » signifie l’Éveillé, celui qui a pris conscience, « bodi » est l’intelligence. Il était prince et a eu une illumination à seize ans en découvrant la réalité de la vie : la maladie, la vieillesse et la mort. Il n’a eu alors de cesse de découvrir la vérité de l’existence et de méditer sur la sagesse qui permet de sortir du cycle des renaissances et des morts. Quant à Krisna, le bel adolescent représenté en bleu qui séduit les bergères, il est la huitième incarnation de Vishnou. On le fête au Népal mais la secte connue en occident est une invention américaine, selon Tara. Les fidèles effectuent dans le temple une offrande de beurre de yack qu’ils font brûler dans des bols à l’aide d’une mèche. C’est fumeux et nauséabond, surtout lorsque le beurre a ranci. Mais la lumière est belle, petite et animée comme une âme, flamme vivace qui symbolise l’espérance.

Dans le temple, avant de le quitter, Tara allume une bougie pour chacun d’entre nous, devant les bols à offrande emplis d’eau pure, offrandes miroirs où chacun fait venir ce qu’il veut.

À la pause de midi, Tara poursuit sur le bouddhisme et ses monuments. Nous irons voir le grand stupa de Bodnath. Autour du stupa il y a beaucoup de moinillons. Ils vont à l’école au Népal jusque vers 13 ou 14 ans et choisissent ensuite s’ils veulent devenir moines ou pas. L’intérieur n’est pas creux malgré ses dimensions imposantes. On ne peut pas y pénétrer, c’est le domaine de Bouddha. Mais on peut en faire le tour et même monter dessus. Avant, on fait une offrande à Arati, déesse mère qui protège les enfants des maladies, et à Ganesh, le dieu à la tête d’éléphant qui plaît beaucoup à Christine pour son air débonnaire. Fils de Shiva, Ganesh est dieu du savoir, de la vie, de la famille. Il est heureux, ventre rebondi, bonne tête de pachyderme souvent entourée de fleurs. Sa fête est la plus importante de l’année pour les hindouistes. Il est alors emmené en procession sur un char décoré de feuilles et de fleurs. On jette devant lui des noix de coco. Symboles de persévérance, ces fruits évoquent aussi les difficultés que l’on doit briser. L’hindouisme, comme Gide, recommande de faire craquer ses gaines.

Le repas est préparé par nos cuisiniers qui suivent le trek à pied en emportant sur leur dos tout leur matériel. Ils nous ont préparé ce midi une assiette traditionnelle de riz et de légumes mijotés au curry, de fanes vertes cuites à l’eau comme des épinards, et la viande. Le soir, il s’agit de vrais morceaux ; à midi elle consiste en provision apportée depuis la France : saucisson, jambon séché ou fromage. Les plats repassent toujours, la tradition est de deux services coup sur coup. Christine en reprend à chaque fois et je lui en fais malicieusement la remarque. Son tour de taille et sa carrure sont déjà marqués par l’embonpoint et elle risque de finir son existence sous la forme d’une barrique, lui dis-je avec emphase. Elle rit et reprend du dessert, ce qui ne porte pas à conséquence puisqu’aujourd’hui ce sont des quartiers d’oranges épluchés par nos cuisiniers aux petits soins mêlés à des quartiers de pommes. La marche donne soif. Nous buvons du thé avant le repas, puis après. À ce régime et avec l’humidité ambiante, l’eau de la gourde est presque inutile la journée. Les étapes de marche sont courtes et faciles. Dans ce trek, nous sommes gâtés. Les sherpas qui nous accompagnent la journée vont devant et derrière le groupe pour que nul ne se perde. Si quelqu’un a envie de pisser, il est attendu.

Nous descendons vers Katmandou par la crête du Dana Dara. Le bassin où se situe la ville est dans la brume. Le soleil la fait lever peu à peu, à mesure que la journée avance. Un soleil fort lorsque nous sommes au-dessus des nuages. Nous traversons quelques fermes réduites à un bâtiment d’habitation devant lequel s’étend une cour sur terrasse. Nous pouvons sacrifier aux photos typiques de gamins et de paysannes. Je ne peux cependant m’empêcher de songer que la prise de vues en ligne à cinq ou six à la fois, fait un peu vautour. Seule Françoise est plus naturelle. Elle parle, elle sourit, elle caresse les enfants, fait des gouzis-gouzis aux bébés, flatte les mères – et prend la photo. Cela passe mieux. Mais Françoise est une maîtresse femme, elle est plus âgée que nous, dirige une boutique de mode masculine chic dans Paris, place de la Madeleine, et finance la scolarité d’un enfant népalais dans un village international du pays.

Je me contente de sourire et c’est déjà plus détendu. Je pratique comme je peux cette forme de relation-minute à mesure que nous passons. C’est ainsi que je capte la photo d’un petit en tongs, manches arrachées, col déchiré et pantalon informe, mais l’air grave et le teint caramel. Il est nu sous ces hardes, mais chaud et heureux. Heureux d’exister, tout simplement. Cette évidence me pénètre tandis que je lui souris et que je vois son visage soudain s’éclairer comme l’aurore sur la montagne.

Le temple bouddhiste de Gokarneswar est très simple, élevé au bord de la rivière Bagmati, eau sacrée où se font les crémations parce qu’elle se jette dans le Gange. Une bande d’enfants rieurs nous accompagne. Un gamin assez beau d’à peu près dix ans porte une boucle en or à l’oreille gauche. Non sur le lobe, mais au sommet. Tara me dit que c’est un porte-bonheur que l’on met aux enfants très tôt et qui est réputée chasser les maladies.

Le temple est soutenu par des poutres de bois sculpté et entouré de statues en pierre de divinités. On fait le tour de l’édifice dans le sens des aiguilles d’une montre pour aider la création à tourner dans les normes. Ce bois ouvragé est superbe. Tara raconte chaque scène, mais on se perd vite dans ce foisonnement innombrable du panthéon local.

Stupa de Bodnath

Un minibus nous attend ensuite pour nous conduire à Bodnath, que nous évoquions ce midi. Les porteurs ont fait déposer nos bagages à l’hôtel Tara Gaon.

Nous visitons alors le grand stupa. C’est une coupole couleur d’œuf d’autruche qui évoque une pièce montée munie de deux yeux bridés qui nous regardent. Le nez en forme de point d’interrogation nous questionne. Les tissus à prières attachés aux mâts alentour claquent à la brise. L’énormité du monument, ces yeux peints, ces symboles, sont fascinants. Comme la vie qui continue à son ombre. Des gamins jouent en bandes sur les terrasses.

Autour du monument s’ouvrent des boutiques de souvenirs où l’on fait le plus prosaïque commerce. Des scènes de rue pittoresques témoignent que l’on n’est pas ici dans un équivalent de Lourdes ou de Saint-Pierre de Rome. Le sacré participe de la vie quotidienne. C’est ainsi que s’ouvre, en face d’un temple, une boutique à l’enseigne de « Bouddha Provision Store », un bazar empli de caisses de bières et de boites de conserve. Il est envahi de petits enfants qui jacassent et qui jouent sur ses marches ouvertes sur la rue.

Nous assistons en spectateurs à la cérémonie du soir d’un petit temple bouddhiste qui s’ouvre sur la place du stupa. Les prières chantées sont répétitives, rythmées par le tambour, que viennent supplanter parfois les sons discordants des trompes tibétaines et des cymbales. Les moines regardent ailleurs tout en psalmodiant, et même rient, l’esprit ailleurs.

La cérémonie est un rite qui doit être accompli, pas une prière personnelle. Répéter vaut, l’attention n’est pas requise. Nous laissons quelques billets en offrande, dans la fumée d’encens et l’odeur du beurre qui grésille autour des mèches.

Nous visitons un peu plus loin un monastère tout neuf en béton. Dans l’oratoire fraîchement repeint, les couleurs explosent dans des scènes naïves et criardes. Dieux et démons sont emmêlés (comme dans la vie ?), un grand Bouddha au visage de terre est vêtu d’or et de pierres précieuses, lui qui a tout quitté pour aller méditer nu. Il trône maintenant vêtu en prince derrière une vitre.

Le moine en robe grenat qui nous explique le temple ne parle pas népali mais tibétain et anglais. Il est à Bodnath depuis trois ans seulement et fait partie de ces réfugiés tibétains qui se sont installés au Népal pour exercer librement leur culte, sévèrement contrôlé par les envahisseurs chinois du Tibet. Un moinillon de 14 ans le rejoint, glissant silencieusement sur ses pieds nus. Lorsque l’adulte s’aperçoit de la présence de l’enfant, il lui presse discrètement les mains. Geste de tendresse pour un filleul exilé comme lui en terre étrangère ; geste de maître pour son disciple.

On assiste souvent à des gestes d’affection de ce genre en public, entre adultes et enfants ou entre pairs, les mains sur les épaules, la prise des deux mains, la pression d’une main sur le bras, la caresse de la nuque ou des cheveux. Tous ces gestes de gentillesse et d’abandon que nous n’osons plus faire dans nos pays coincés par la morale judéo-chrétienne. Cela « pourrait » être mal interprété par les pisse-froid qui ont la hantise de leurs propres pulsions et s’empressent de les voir chez les autres, complaisamment. Un « toucher » peut-être trop animal pour nos conceptions binaires du Bien et du Mal, de l’Esprit et du Corps, du Pur et du Sale – toutes ces inepties sorties de la Bible ?

Le soleil se couche. Il fait tout de suite froid, bien que nous soyons largement redescendus en altitude. Des gamins, pauvrement vêtus, ne portent parfois qu’une veste sur leur poitrine nue. L’hôtel est confortable et nous change de la tente, mais il n’a pas de douches chaudes.

Bhaktapur

La ville est médiévale d’aspect, toute en briques – mais avec le tout-à-l’égout financés par les dons allemands. Les maisons sont de brique rose, ornées de fenêtres en dentelle de bois de teck. Dans une ruelle, un paon célèbre fait la roue sur la fenêtre aveugle, tel un Manneken-Pis local. Dans de minuscules boutiques trônent les commerçants, entourés à ras bord de marchandises diverses, hétéroclites. Des gosses courent partout, joyeux ; ils jouent en liberté.

Des pots et des plats de terre sèchent sur les pavés de brique. Ils seront cuits d’une façon particulière, à même le sol, couverts de paille, à laquelle on met le feu !

L’hébergement prévu ce soir est une guest-house qui ouvre sur la place même. Elle est traditionnelle, très couleur locale. Elle comprend trois étages, le dernier, sous les toits, ouvre directement sur la place par de jolies fenêtres ajourées. Deux lits et deux matelas par terre, sur des nattes, attendent notre sommeil. Nous buvons en attendant une bière à trois dans le bistro original bâti en plein milieu de la place comme une pagode à trois toits. La terrasse du sommet est célèbre parmi les touristes car elle donne un vaste point de vue sur le temple et sur la vie du coin. Une balade dans la ville vient compléter l’ambiance. Des enfants nous interpellent en anglais, « hello ! » qu’ils apprennent à l’école. Nous réalisons des photos entourés de sourires et de cris joyeux.

La nuit tombe vite et, avec elle, le froid. Nous dînons dans le restaurant qui fait face à la guest-house sur le côté de la rue qui monte. Il est tenu par le même patron. Ce soir, le repas est Newar : des paillettes de pâte de riz avec de l’ail tibétain, des fragments de gingembre, des morceaux de viande grillée au goût de pétrole. Arrivent ensuite riz, légumes, épices. Enfin yaourt. Nous goûtons au tchang, la bière de riz locale, au goût intermédiaire entre le lait aigre et le cidre.

Christine nous amuse par des histoires sur son boulot au Museum d’histoire naturelle. Les vipères s’y échappent parfois, ce qui fait siffler les téléphones posés sur les bureaux lorsqu’on avance la main pour appeler. Quant au dissecteur, il est souvent dans les affres faute de trouver un endroit pour la nuit où poser son gorille mort. Au matin, les habitants du quartier dont les fenêtres donnent sur le parc, peuvent avoir la surprise de voir deux hommes porter un brancard sur lequel gît un gros cadavre à forme humaine, recouvert d’une vague toile d’où s’échappent deux bras très poilus et un crâne en forme d’obus.

Nous effectuons une dernière promenade digestive, de nuit, dans une ville presque déserte. La vie s’éteint avec le crépuscule. Quelques commerçants restent ouverts sous leur lampe électrique, quelques jeunes discutent, l’air important, des chiens sont couchés en rond. Par les interstices des volets de bois des rez-de-chaussée, on peut apercevoir quelquefois des familles couchées à dix dans la même pièce sous les couvertures, à peine éclairés par une lampe à pétrole que le dernier n’a pas encore éteinte. Une musique nous attire : c’est un temple de Krishna, à l’étage d’un bâtiment de briques et de bois. Les murs sont peints en bleu vif – la couleur du dieu – des néons éclairent crûment des chromos naïfs accrochés aux murs ainsi que la vitrine aux dieux où brûlent de fumeuses lampes à beurre. Les hommes présents nous invitent à écouter les trois musiciens qui officient, sur une natte que l’on déroule pour nous. Cymbales, triangle et harmonium se composent pour la mièvrerie. Nous laissons quelques roupies pour le temple avant le roupillon.

La nuit, en fait, est bruyante. Dès le lever du jour, des fidèles font sonner les cloches des temples alentour. À peine réveillés par un appel on se rendort à peine, et paf ! un gros « ding » ou un grand « dong » nous font sursauter à nouveau. Le bon café du petit-déjeuner compense un peu.

Nous allons ensuite visiter le palais royal, bâtisse aux 55 fenêtres avec bain royal, et nous avons le droit de regarder le temple royal (il est interdit d’y entrer). Ce temple est réservé aux hindous et gardé par de sévères militaires en armes.

Nous déambulons dans la ville jusqu’à la place où se fête aujourd’hui le Nouvel An newar, près de la rivière. Des cochons petits et gros fouinent partout. Ici vivent les basses castes. Tara nous emmène dans un musée rempli de tankas, de quelques statues de Vishnou anciennes, et de chromos XIXe relatant l’histoire du beau Krishna tout bleu. Ce musée-singe est une imitation sans ordre ni sans vie, créé par décret parce que cela « se fait », à l’imitation des recueils de curiosités des bourgeois anglais du siècle précédent.

Nous déjeunons au même restaurant qu’hier, mais sur la terrasse. Le riz à la sauce aux lentilles accompagne le curry de légumes, avant le yaourt et le thé. Puis nous disons adieu au Nyatapola Coffee Shop et au Nyatapola Guest House, avec son petit Manghal d’une dizaine d’années, le fils de l’hôtelier toujours souriant mais qui ne parle pas anglais. Le soleil brille vif sur la ville et sur les gamins qui surgissent de partout. Nous n’avons pas l’habitude d’une telle foule de petits, en Occident et ce m’est chaque jour un étonnement. Mais « c’est l’Asie »…

Christine ne peut s’empêcher d’acheter encore, de dépenser ses roupies en bracelets, pendentifs, bols à offrande aux neuf métaux qui rendent un son cristallin, cymbalettes de méditation – tout une panoplie soixante-huitarde dont elle décorera son studio comme aux beaux jours de la mode hippie. Elle ne va pas jusqu’à acheter des coupes tibétaines faites de crânes humains bordés de métal, mais c’est tout juste. Les étals en regorgent. Ici, la mort n’a pas d’importance car la sagesse accumulée dans les existences successives permet de renaître mieux, ou d’atteindre le point où l’on peut sortir du cycle sans fin des renaissances. Durant ces débauches, je reste sur la place à chercher des photos. Passe une belle jeune fille du Népal, les cheveux tirés en arrière dégageant l’arrondi de son visage, le regard droit et le sourire volontaire. Elle me regarde la prendre, et je vois dans ses yeux que mon objectif lui évoque un autre instrument.

Exit Bhaktapur. Nous prenons la grand-route pour Banepa, par Sanga. Le minibus ne fait que traverser Banepa. Nous sommes samedi et c’est une ville de marché encombrée. Les bus locaux sont archipleins.

Nous montons à Nala, qui voit peu de touristes ; nous nous en rendons compte parce que les gamins du cru nous suivent partout avec curiosité. Deux temples s’y dressent, l’un un peu en dehors de la ville, très fréquenté, avec un bassin central qui recueille l’eau de pluie. L’autre s’appelle Korumanahé et se situe en pleine ville. J’ai l’impression de visiter toujours la même chose : des toits superposés, des statuettes en bois, des dentelles de bois autour des statues de pierre rougies de vermillon. Et la vie alentour, que je préfère aux pierres mortes : des chiens, des chèvres, des poules, des gosses. Surtout des gosses, souples, vivants, dorés, déguenillés, statues animées à la peau tiède et lisse et aux grands yeux vifs. Un troisième temple sur notre route : c’est Pagabati, restauré de couleurs fortes. Il est dédié à Kali et peint de grandes fresques jaune citron, bleu vif et vert pomme. Il est à l’époque « en cours de restauration ».

Premier de l’An à Dhulikel

L’hôtel où nous échouons est traditionnel et assez confortable. Nous sommes à Dhulikel, un petit village dont on fait vite le tour. Ce soir, c’est la fête. La douche est à peine tiède, mais les amuse-gueules avec des cacahuètes bien grillées, du popcorn, des papers (des crêpes de farine de lentille épicées), arrosé de rakshi (de l’alcool de riz local au goût entre saké et cidre). Nous fêtons dans le jardin, autour d’un feu. Nous dînerons à l’intérieur, sur des tapis beige et noir, assis par terre. Tara est vêtue d’une robe chatoyante de soie indienne dorée qu’elle porte sur un chemisier noir. Ces teintes répondent parfaitement à son teint de miel et à ses cheveux de jais. On se sert sur une table, et on mange assis dans des assiettes de métal. Normalement, les népalais mangent avec les doigts de la main droite ; on nous autorise des cuillers. C’est très bon, les cuisiniers se sont mis en quatre : défilent un poulet sauce piquante, des légumes cuits au curry, du riz blanc, puis un gâteau réalisé par le cuisinier en cocotte minute avec les moyens du bord. Il l’a décoré de beurre coloré. Et Tara ouvre une bouteille de vrai champagne, apporté de France par avion, dans la caisse de vivres de l’agence ! Pourquoi cette fête impromptue ? Parce que nous sommes le samedi 31 décembre.

Nous buvons aux dernières heures de l’année 1988. Nous invitons les quelques étrangers présents dans l’hôtel, un couple de Français partis pour trois mois visiter l’Inde, le Népal et la Chine (la nana apparaît un peu débile, j’espère qu’elle ne se reconnaîtra pas), et deux couples anglo-saxons. Les Népalais chantent et dansent. Nous aussi. Rires. Elle coupe le gâteau artisanal de nos cuisiniers, couvert de glaçure au blanc d’œuf, tandis que Michel, hilare, sert le champagne. « Dominique » porte une curieuse coiffure népalaise, un calot blanc et rose qui lui donne un air particulièrement niais. Lily se pâme et Christine commence à raconter des histoires grivoises.

Mais nous n’attendons pas la fin de l’année pour dormir. Nous avons pris un rythme qui clôt nos paupières régulièrement le soir vers la même heure. Le réveil de ce premier janvier est aux oiseaux. Ils piaillent au-delà des fenêtres. L’hôtel est agréable, les sanitaires rudimentaires au rez-de-chaussée, le bloc des chambres sur rue ou sur jardin. Nous avons vue sur les terrasses cultivées et sur les collines.

Une fois la « Bonne année » rituelle souhaitée à chacun, nous prenons le petit-déjeuner, et partons. Nous montons fort, par un chemin très fréquenté, vers le temple de Kali à Kabre. Toute une théorie de villageois descendent. Nous croisons le pipal, les rhododendrons géants, les cactus, les agaves, les orangers, les pamplemoussiers – il y a tous les arbres ici. Sur le chemin traînent des assiettes en feuilles de « zal », tenues par une brindille. Au bord des rues, des femmes vendent les produits des terrasses et de longs navets blancs font comme des sexes d’hommes, des poireaux alignés en bottes des barbes coupées, tandis que les rondeurs des pommes aux peaux teintées de délicat incarnat évoquent des seins de jeunes filles, les choux fleurs bien lavés des têtes de vieillards et les oignons, dorés, lustrés, le teint doux des visages des enfants d’ici.

À un croisement de chemin, comme un calvaire, est planté dans le sol un trident de Shiva. Les trois pointes de sa fourche symbolisent la force destructrice. Sur sa hampe sont accrochés la hache de Ganesh, la cloche pour s’annoncer aux dieux ou éloigner les démons, le parasol du dieu, et un bol à offrande. Les quatre attributs de Vishnou sont la conque, qui symbolise l’eau, le disque qui symbolise l’esprit, le bâton qui symbolise le jugement, et la fleur de lotus qui symbolise la fertilité.

La montée se poursuit, assez dure. Dans un monastère neuf à l’oratoire tout petit est dressé le temple du Nomo-Bouddha qui offre son bras à un tigre. L’un de nos sherpas fait ses dévotions, la grande prosternation. Il plaque par trois fois son front à terre, se relève pour trois saluts debout les mains jointes, il chante une prière, puis allume une mèche dans une coupelle à beurre.

Au bord d’une bananeraie, sur un flanc exposé au soleil, un très jeune garçon à la chemise en lambeaux, surveille son tout petit frère qui vagit au soleil. La douceur des peaux, la lumière des sourires, appellent la tendresse. Elle est émue, je saisis les deux bambins d’un beau cadrage, Christine se dissimule sous un sarcasme grommelé. Quoi de plus émouvant qu’un enfant ? – un enfant protégeant un plus petit enfant. Il n’y a plus guère que dans le tiers monde que l’on voit cela dans ce 1989 tout neuf. La vie dure prédispose à l’affection fraternelle. C’est peu souvent le cas de nos petits égoïstes d’occidentaux exigeants et gâtés.

Le pique-nique a lieu un peu plus haut, sur une éminence d’où le paysage est magnifique. Deux gosses et six chiens queues en panache, attirés par le repas, viennent nous entourer. Nous donnons des biscuits aux chiens et des sandwiches aux gosses.

Notre pique-nique est artistement disposé par les cuisiniers sur la bâche de plastique bleu. Les assiettes brillantes d’acier sont composées comme en nouvelle cuisine, selon les formes et les couleurs. Le triangle du pain de mie rompt l’arrondi du riz assaisonné, tandis que la tranche de saucisson quadrifoliée contraste par sa forme. Le jaune du fromage répond au vert des épinards et au rose de la viande. Je saisis sur pellicule cette composition d’artiste.

Nous redescendons de la colline du temple après avoir tenu une conversation sur les lingams et les Ganesh qui fascinent Christine, très rabelaisienne malgré ses études. Un petit nettoie des lampes à beurre avec un chiffon, sous les restes d’un drapeau de prières déchiqueté par le vent. Je prends une photo mémorable.

Nous rencontrons sur le chemin un autre temple bouddhiste que l’on contourne dans le sens des aiguilles. Il est tout blanc, éclaboussé de chaux et de soleil, décoré de bannières imprimées qui faseyent à la brise. Nous faisons tourner les moulins à prières en cuivre et nous visitons un peu plus loin le sanctuaire peint de scènes colorées. La vitrine aux bouddhas, les lampes à beurre et les bols à eau en offrande sont là comme partout.

Dans le village qui suit, les gosses sautent de joie et nous courent après. Il n’ont pas vu beaucoup d’étrangers. Un garçon est roux : phénomène génétique ou reste du passage d’un hippie ? C’est probablement cette dernière hypothèse qui est la bonne car il n’est pas tout seul : un autre porte les cheveux clairs avec les yeux verts. Comme nous le regardons particulièrement, intrigués, il prend peur et s’enfuit en courant comme si nous avions voulu l’enlever. Il s’était aperçu qu’il nous ressemblait et il a peur que nous ne soyons venus l’enlever. Les autres enfants rient.

Le camp du soir est installé près d’un autre village. Une centaine de spectateurs ne tarde pas à contempler la caravane qui s’installe, avant le coucher du Roy. C’est la télé gratuite. En attendant le repas, Anne, Michel et moi accomplissons des exercices divers d’abdominaux, d’assouplissement, de coups de pied et de poing « de karaté » dans le vide. Cela amuse beaucoup les petits spectateurs. Le repas est pris sous la tente mess pour une fois : nous n’avons pas trouvé assez de bois à brûler pour être autour du feu.

Panauti

Le réveil, ensoleillé, dissipe déjà la brume du paysage comme des esprits. Les écharpes de vapeur sur les terrasses et les arbres ont des effets de paysage japonais. Autant de gosses qu’hier regardent de tous leurs yeux nos installations, quelques vieux aussi.

La marche nous conduit jusqu’à Panauti, un gros village aux temples qui datent des 14ème, 15ème et 18ème siècles. Il est bâti au croisement de deux rivières.

Une crémation s’achève sur les bords. Avant le bûcher, étape ultime, le mort est baigné dans l’eau sacrée de la rivière. Les pans inclinés de pierre sur les rives sont prévus à cet effet.

Le cadavre contient dans la bouche un morceau d’or purificateur. Ces temples sont restaurés avec des capitaux français, nous apprend Tara. L’un d’eux est dédié à Brahma, ce qui est « très rare ». Sur le sol, sont sculptés dans la pierre les « pas de Vishnou » sur la fleur de lotus.

Sur les poutres des toits sont sculptées des scènes plaisantes à l’œil : des corps comme des lianes, qui épousent les lignes du bois, des couples amoureux, enlacés. Je note avec mélancolie la grâce des statues de bois sur les piliers des temples. Ce ne sont que déesses, longues filles élancées et désirables, doucement déhanchées, debout les jambes croisées, la robe coupée tout juste qui souligne leurs mouvements. Sous l’une d’elle, deux petits pages à la bouche de singe, tout nus et graciles comme des chatons. Au pied d’une autre, un jeune couple nu, la main du jeune homme sur l’épaule de la jeune fille. L’air rêveur, ils attendent comme une bénédiction. C’est un festival de beauté.

Pour la première fois, des mendiants nous tannent : un aveugle accompagné d’un garçon aux yeux verts, deux vieilles femmes, deux gamines. Christophe, agacé et trop timide pour dire non, donne un peu d’argent pour s’en débarrasser. Geste idiot de l’Occidental ignorant et que des siècles de péché chrétien et colonialiste rendent coupable au plus profond des fibres. Après le don, flairant l’aubaine, les mendiants affluent. Quant à celui qui a reçu, il fait la tournée de ceux qui n’ont pas donné ! Ignorer est peut-être un peu égoïste mais ne donne pas d’ignobles habitudes.

Le village, que nous traversons après les temples, fournit son lot de scènes pittoresques et de visages humains qui font chaud au cœur. Les Népalais n’ont pas un faciès homogène, certains apparaissent presque chinois, comme notre jeune porteur gurung, le visage fin, certains autres sont plutôt indiens, d’autres ont le type du Tibet… Cela donne parfois une harmonie heureuse aux traits.

Nous poursuivons sur Bimnal, Bhalesvar, Cilu. Nous pique-niquons au bord de la rivière sous un grand soleil. Deux jeunes garçons nous regardent en souriant. Ils ont l’air d’avoir onze ou douze ans et, bien sûr, en avouent treize et quatorze. Je trouve le plus grand beau avec son air d’Indien. Il tricote un pull de laine bleue, la pelote dans la poche ! Michel les prend en vidéo et leur passe la scène dans le viseur. Ils en sont émerveillés. Ils baragouinent un peu d’anglais appris à l’école. Ils sont mignons, l’un contre l’autre, se prenant les mains pour se rassurer mutuellement devant les étrangers, s’étreignant les épaules, affectueux avec autant de naturels que de jeunes singes. À la fin, ils demandent à Michel sa photo, en souvenir d’amitié. C’est touchant. Ils emportent des cartes postales de Fribourg, où habite Michel. Les cartes, nous dit-il, ont un pouvoir très grand, les enfants trouvent cela précieux, comme un écran télévisé à emporter, les adultes sont intéressés de voir où l’on vit et comment sont faits les paysages occidentaux. « J’aurais bien adopté le plus beau », nous dit Michel, ému. Christine ricane.

Peu après Khanigau, nous installons le camp du soir. Il pleut un peu avant d’arriver. Nous sommes vers 2000 mètres et il fait froid.

Soir de camp en vallée de Katmandou

Nous suivons la route en marchant jusqu’à Baregan. Passent camions indiens et autos japonaises, de petites Toyota Corolla. À Baregan se tient un meeting religieux avec hauts parleurs pour célébrer l’année qui vient. On cite les Vedas et l’on attire les foules à l’aide de grandes banderoles en l’honneur du roi et de la reine du Népal. Le village est riche de superbes maisons de bois et de torchis au toit de chaume – et toujours de gamins, souples et vivaces comme du chiendent.

Puis nous retrouvons la campagne, la terre glaise bien grasse, foulée aux pieds par des centaines de pas dans la journée, constellée de bouses de vaches encore fraîches, que les femmes et les garçons n’ont pas ramassées pour les plaquer d’un revers du poignet sur une façade, en galettes artistiquement rondes, afin de les sécher pour en faire du combustible tant le bois est rare. Pipals et banians, agaves et bougainvillées, se dressent ici ou là. Et encore des gamins, loqueteux et pieds nus mais avec des yeux sombres qui brillent et un sourire éclatant comme la lumière.

Nous campons près de Bajrabarahi, le bois sacré d’une déesse locale, entouré de barbelés. Nul ne doit rien enlever de ce bois, pas la moindre feuille ou la plus petite brindille, tout appartient à la déesse. Au cœur du bois, auquel on peut accéder par un chemin, se dresse un temple aux statues couvertes de vermillon et salies de beurre de lampe et de reste d’offrandes : du riz, des fleurs, de la graisse.

Le village de Capagan, que nous nous contentons de traverser, est typique du pays : une seule rue fait centre, où s’ouvrent les commerces et les temples. Les chemins qui mènent au village sont d’abord remplis de merde humaine puis, à mesure que l’on se rapproche, de quelques mares où picorent les poules, de chiens qui vaquent, puis de gosses curieux et désœuvrés.

L’orage monte. Heureusement pour nos têtes, il passe sans tomber. Autour du feu, nous pouvons alors déguster un repas délicieux, comme d’habitude. La suite est ornée de chants népalais, dont l’un commence par « oum semba pélélé » et un autre par « vasco longa karalo » – ou quelque chose d’approchant. Ce sont deux classiques, inlassablement repris à chaque veillée. Le petit cuisinier qui danse si bien évolue en rythme avec cette maîtrise du corps qui le rend beau, à la lueur du feu. Cham et le garçon se prennent d’une affection spontanée en chantant et dansant ensemble devant les autres et devant nous, se tenant par l’épaule. Les sentiments sont premiers, spontanés. Beauté des commencements, des premiers mouvements. Tout ce que nous avons désappris, malgré Mai 68 et sa révolution des mœurs. Tout le poids de la culture classique et de son idéal de maîtrise pèse sur nos attitudes, toute la chape de bienséance bourgeoise acquise dès la prime enfance régit notre conception des relations humaines, toute la culpabilité chrétienne pour le corps, accentué par les « perversions » traquées jusque dans l’inconscient par les psychanalystes et les moralistes contraint nos gestes et nous inhibent. Nous ne sommes pas spontanés dans le rire ou la peine, notre corps ne trouve pas naturellement le rythme des sons, ni notre voix le juste ton. Nous sommes en uniformes jusque dans ces montagnes reculées. Jamais je n’ai tant senti ce divorce entre ma civilisation et celle des autres peuples qu’en cet instant.

Derrière nous se dresse un spectre, et les filles en sursautent. Un vieil édenté en cagoule de laine et grande couverture de coton est arrivé subrepticement. Il est là, debout, immobile, silencieux, tout en blanc, le visage tordu, tel une statue de commandeur. À le regarder, les filles du groupe en ont de plus en plus peur. C’est l’autre aspect de la sauvagerie qui se dresse là ; les danses en sont l’avers riant, lui le revers inquiétant. C’est ce même spectre qui, au petit jour, vers quatre ou cinq heures du matin, chante devant nos tentes « haré Krisna », chante notre histoire, qu’il était là hier soir, que l’on n’avait pas froid autour du feu, que l’on chantait… Cela en pleine obscurité !

Des temples, monastères et pensions du Népal

Nous partons au soleil, les nuages ont filé pendant la nuit. Le temps change très vite. Nous apercevons en rose la chaîne des Himalaya et les terrasses se drapent à nouveau d’écharpes de brume. Quelques photos sont tentées car nous avons envie de capturer dans nos boites un peu de la magie de cet instant, pour nous le remémorer sur nos murs ou dans nos albums, plus tard, des années plus tard (comme aujourd’hui), nostalgiques de la jeunesse et de la sensation.

Nous passons dans Cipangau, moins animé qu’hier soir. Lily et Christine ont avoué avoir fait des rêves mystiques. Est-ce la proximité du bois magique ? Le spectre effrayant ? La sensualité des danseurs ? Le froid pénétrant de cette nuit ? « La mer s’ouvrait jusqu’à une grotte » et Christine y a entendu « la voix de Dieu ». Hum ! La psychanalyste n’en dit rien…

Les paysages sont plus riants sous le soleil. Les fermes et les villages, aux gosses innombrables, nous font signe. Les enfants nous examinent avec curiosité, cette attention qui flatte et donne envie de communiquer, par le geste ou le sourire. Ils restent en groupe autour de nous, trouvant assurance dans leur nombre et dans la chaleur des frères. J’opère une saisissante photo d’une petite bande sur la crête. Christine est fatiguée, Lily définitive, Michel calmé, Christophe pressé, et Elle émerveillée. Moi, ça va. Le pays est rempli de beauté, le soleil brille en ce début de matinée, rendant plus vaste le paysage, la lumière plus transparente à cette altitude, les corps plus déliés, les peaux des enfants plus rayonnantes, comme les sourires des femmes.

Nous traversons la Bagmati deux fois sur des ponts suspendus, au grand dam des filles qui n’aiment pas que le chemin bouge sous leurs pieds. Pharphaing : c’est une ville sale où l’on déjeune sur le « terrain de foot » entre les merdes humaines ou canines et les gosses loqueteux qui se démènent pieds nus avec une boule de chiffon. Nous visitons ensuite le monastère Ninchapa aux couleurs vives tout frais repeintes. Des moines en robe bordeaux, assis derrière leurs bancs le long des murs, psalmodient les feuillets du rituel. Le ton monocorde des voix est très prenant mais finit par assoupir. Aussi, tous les deux feuillets environ, l’un d’eux saisit la clochette, un autre les cymbales, un troisième la trompe, et l’ensemble réveille brutalement l’assistance par un bruit discordant (c’est du moins l’impression que nous en avons). Puis la psalmodie reprend, rythmée par le tambour lancinant.

Tara consulte près de là un vieux baba dans sa cage vermillon. Il porte cheveux longs et barbe blanche comme l’idée qu’on s’en fait. Puis nous visitons trois monastères et deux temples dans la foulée. Les moinillons sont rigolards et curieux. Au temple de Vishnou Seshnarayan sont dessinés les pieds de Vishnou et là s’élève la vache sacrée Dhinu. Le temple contient un bassin avec des statues du dieu soleil du 12ème siècle. Au temple de Shiva erre un sâdhu et s’élève une statue de Shiva tout nu, sexe apparent, contre lequel les femmes qui ne peuvent pas avoir d’enfant viennent se frotter selon la tradition. Les nôtres s’en gardent bien !

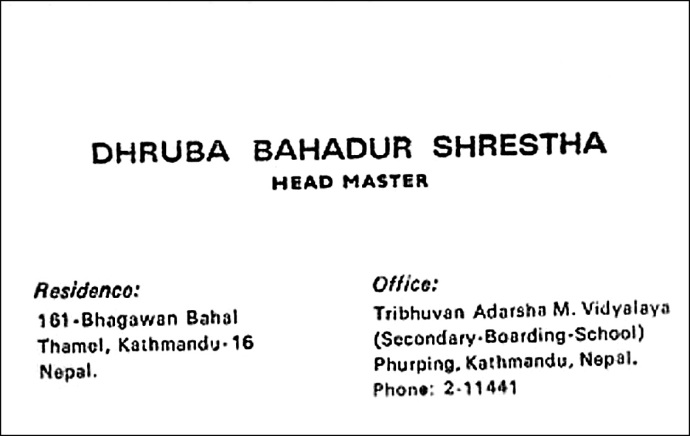

La Royal Boarding Secondary School s’élève un peu plus loin. Elle est entourée d’un beau jardin où Tara négocie de pouvoir camper, au lieu du terrain vague et merdeux d’en face. Le directeur très posé, très british dans son intonation comme dans sa componction, nous accueille et parle en anglais. À notre surprise, il nous demande de traduire en anglais les cartes de vœux qu’il a reçu de François Mitterrand, alors Président de la République française, et nous montre sa photo dédicacée. Il nous laisse ensuite sa carte à chacun, Dhruba Bahadur Shrestha, « Head Master », Secondary Boarding School, Tribhuvan Adarsha M. Vidyalaya, Phurping, Kathmandu, Nepal.

À l’heure de la prière nous entendons les monastères bouddhistes tibétains : bom ! bom ! bom !bom ! poing ! poing ! tooooon ! Et reprend la psalmodie automatique. « Cela » prie. Puis la grotte de Gurakhnat : Padmasambhava – le moine qui a introduit le bouddhisme au Tibet – y aurait médité. Puis le temple de Bajrajogini avec un nœud en poils de yack sur la tête de Bouddha, et « l’astamandal », le nœud des huit déesses mères qui ressemble à une suite de neutrons entourés d’électrons. Puis un temple aux 21 Tara, 21 poupées dorées en vitrine. La religion y est naïve, populaire, les rites répétitifs et simples, les objets de culte criards. Tout le précieux est sous vitrine. On ne touche pas avec ses pattes sales ! Certes, la philosophie bouddhiste est autre chose, une grande pensée humaine. Mais il faut de tout pour faire une religion, de la superstition pour gens simples aux plus hauts concepts philosophiques. Chacun doit y trouver à croire, selon ses capacités et selon ses besoins. Le rite simpliste va au paysan, la réflexion aux sages. Ainsi peut-on interpréter ce que nous voyons, qui est un peu décevant pour les idées que l’on s’en faisait. Leçon du pays : ne jamais se faire d’illusions mais vivre ce qui vient. Je soumets ce raisonnement à « Dominique », mais il me regarde d’un air bovin.

Dernier camp au Népal

Pour le dernier campement, nous n’échappons pas à la soirée autour du feu, si sympathique lorsqu’il ne pleut pas. Du punch à l’orange nous est servi avec le popcorn habituel et les crêpes de farine de lentille épicée. Le directeur de l’école, deux gardiennes d’enfants de la pension, et deux ou trois autres, viennent manger avec nous, assis par terre autour du feu. La fumée tourne toujours, selon le vent. « Autour » du feu signifie en fait « en demi-cercle », à peine plus.

Les « frères » de Tara viennent aussi. Tara nous a expliqué qu’elle a un seul frère biologique mais qu’elle a choisi six autres « frères » lors de la cérémonie du Nouvel An népalais. Ce sont, nous dit-elle, en général des amis qu’elle connaît depuis longtemps. Leur choix comme « frères » donne un petit quelque chose de plus, crée un lien supplémentaire. On ne se marie jamais avec un « frère ». Mais on peut compter sur lui et l’on fait beaucoup de choses ensembles. De même, les garçons peuvent choisir des « sœurs ». Tara a fait partie des quatre ou cinq filles d’une classe d’une vingtaine d’élèves jusqu’au bac. Elle a été condisciple d’un actuel Ministre du Népal. Elle a dirigé une Union des Étudiants à Katmandou et a été recherchée par la police après une manifestation. Elle nous raconte qu’elle s’est enfuie par les toits avant de se cacher chez sa grand-mère. Sacrée Tara ! Lors du tournage de La baleine blanche, un film tiré du roman de Lanzmann et tourné au Népal, on l’appelait « Tara boum ». Il faut dire que – selon ses dires – elle est capable d’immobiliser un homme d’un seul coup de karaté, comme le lui a appris un ami de son père…

Des chansons françaises sont lancées avec Christine qui connaît les paroles. Je retrouve les airs serinés durant l’enfance : « à la claire fontaine », « trois jeunes tambours », « gentils coquelicots », etc. Puis les Népalais chantent à leur tour, rythmés au tambour de bidon plastique, puis dansent une fois de plus à la lumière des lampes à pétrole.

Le réveil est au soleil, sous les eucalyptus, les pins, et quelques palmiers. Les merles noirs et gris du Népal, omniprésents ici, croassent sans arrêt ; ils ont tant de choses à dire. Quatre chiens viennent nous tenir compagnie, couchés au soleil, sans rien nous demander d’autre que notre présence. Sympathie de chien, muette. Ainsi sont parfois les enfants ; rarement les épouses.

Les porteurs partent, nous ne les reverrons plus. Le Gurung juvénile au fin visage chinois m’évoque un gamin proche lorsqu’il était petit. Impression puissante qui montre que l’on apprécie qui l’on a déjà aimé. Le premier sentiment est comme une imprégnation ; on le recherche ensuite, ailleurs. Je retrouve dans la silhouette de ce népalais avec qui je n’ai pas échangé une parole le souvenir de ce petit compagnon d’il y a quelques années.

Nous remercions le directeur de l’école, confit dans sa position sociale et intellectuelle, Dhruba Bahadur Shrestha, « Headmaster ». Il nous donne sa carte et une brochure éditée par l’école en 1986, à l’occasion du 42ème anniversaire du Roi. Les trois-quarts du texte sont en népali, mais le dernier quart en anglais. Un article sur l’éducation, « relevance of courses » (que l’on pourrait traduire soit par « pertinence des programmes » soit par « justification de la voie choisie »), a été écrit lors d’une formation à l’université américaine du Connecticut. Nous sommes – bien-sûr – toujours les bienvenus si nous souhaitons revenir dans la région. Certains prennent une photo « de famille » de nous tous sur les marches de l’entrée, le genre de portrait qui ne nous parvient jamais malgré toutes les promesses et auquel je brûle toujours d’échapper.

Le minibus nous emmène vers Kirtipur, en passant par un temple dédié à Ganesh, fils de Shiva, monté sur sa souris. Une femme venait d’y sacrifier un coq ; elle laisse le sang au dieu, mais garde la bête. La Bagmati aux eaux sales, bordée d’un ghât à crémations, coule au bas du temple. Tout cela dans une forte odeur de merde. Un peu plus loin, une cimenterie voisine dépose sa poussière grise tandis que, du pont en 1903 avec des poutrelles d’acier venues d’Aberdeen, Écosse, on peut admirer des gorges aux arbres suspendus comme dans les dessins à l’encre des lettrés chinois.

Mais le pire nous attend à Kirtipur même. Les bâtiments de béton sale de l’université n’étaient que les prémices de la ville : une horreur, un dépotoir, un égout. Jamais nous n’avons vu rues plus sales, ordures plus malodorantes. Les Newars qui habitent là sont des paysans et conservent leurs ordures pour fumer la terre. Sans doute, mais ils ne doivent pas la cultiver souvent ! Et le temple est aussi crasseux que la ville. Les gens pataugent là-dedans, font la vaisselle dans les mares dégueulasses, et peut-être s’y lavent. De plus, des adolescents nous cueillent à la descente du Hiace et ne nous lâchent plus avec leur anglais d’arrière-cuisine difficile à comprendre. Pire qu’à Marrakech, cette fois. L’étape sera retirée des circuits suivants, nous dit Tara. Il est vrai que ce circuit est le premier mis au catalogue : nous essuyons les plâtres.

Patan

En « compensation » de ces désagréments d’hier (qui font pourtant partie des voyages, sinon de l’existence…) Tara nous emmène à Patan pour pique-niquer et nous laisser visiter seuls l’ancienne capitale. Nous passons tout d’abord dans le village des réfugiés tibétains qui fabriquent des tapis aux tons pastel et aux motifs de dragon ou de lettres sanskrites. Mais ils ne prennent que les espèces et je n’achète pas.

Nous visitons ensuite le temple des « mille bouddhas », dont l’entrée est cachée sous un porche dans une ruelle. Enserrée dans une cour étroite, sa tourelle est décorée de centaines, sinon de milliers, de petites statues de Bouddha. Elle est entourée de boutiques de souvenirs où s’offrent des bronzes, des bijoux, des pierres précieuses.

Le pique-nique préparé que nous prenons dans un café newar typique, au plafond bas, à l’éclairage douteux et à la propreté laissant à désirer, est un véritable bain de mœurs indiennes. Christine s’y sent à peine dépaysée : cela lui rappelle sa jeunesse hippie. Elle se demande d’ailleurs si les garçons d’ici portent des slips sous leur pantalon, mais elle n’ose pas explorer la question.

Nous allons vers Durban Square avec tous ses monuments imposants en bois sculpté, ses statues de pierre dure et ses dorures de cuivre au-dessus de certaines portes.

Un jeune Ramesh qui avoue douze ans m’aborde. Il est de type indien, les traits fins, le nez droit, la peau sombre. Il parle bien anglais, allemand, et quelques mots de japonais, en plus du newar maternel et du népali officiel, plus le sanskrit religieux qu’il apprend comme tous les hindouistes. Pour le japonais, je suis sceptique et je lui dis. Il me sort alors une longue phrase pour me prouver que c’est vrai, et je capitule : cela sonne japonais, bien que je n’aie rien compris. Il a appris avec les groupes de touristes quelques phrases toutes faites qu’il ressort avec aplomb. Il est sympathique, pas collant, soucieux de plaire comme s’il m’avait adopté, moi, parmi tous les touristes qui déambulent. Le vrai commercial s’attache toujours un peu à son client et lui fait croire qu’il est la personne la plus importante au monde, ce jour-là.

Quoi qu’il en soit, après lui avoir dit que nous n’avions pas besoin de guide, je pense à nouveau à lui lorsque je viens à manquer d’une pellicule photo. Il me conduit avec gentillesse chez un marchand. Nous discutons un peu. Il m’apprend qu’il est en vacances d’hiver et qu’il joue souvent au tchoungui, une boule d’élastiques que l’on maintient en l’air à petits coups de pied. L’art est de porter les coups avec l’intérieur du pied, pour contrôler le mouvement et sa force.

J’aime son air franc et sa conversation intéressante. Il me pose des questions, me parle de lui. Il a un demi-frère, sa mère est partie ou morte (il ne me le dit pas), deux sœurs. Il est le plus jeune de sa famille, peut-être le plus éveillé. Il n’est pas malheureux, malgré son pull bleu marine déchiré à l’encolure par les bagarres et sa chemise débraillée qui n’a pas été lavée depuis plusieurs semaines. J’oubliais l’épingle de nourrice qui remplace la fermeture de braguette qui a l’air d’avoir depuis longtemps rendue l’âme. Il m’emmène chez son grand frère qui tient une boutique de mandalas peints sur toile. Je ne suis pas intéressé par ces dessins ésotériques, difficiles à afficher chez soi hors contexte. Mais Elle négocie une peinture.

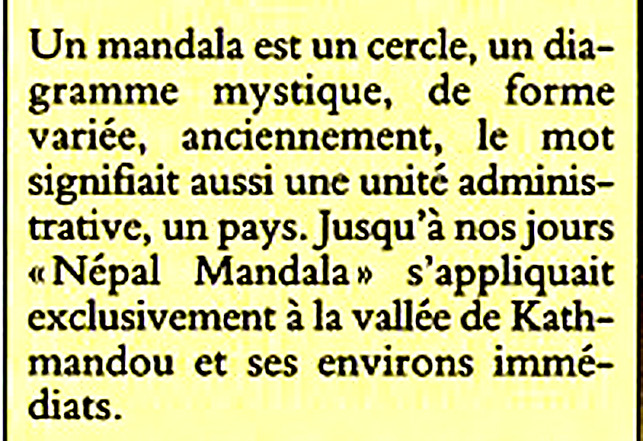

Je l’apprendrai avec Elle lors d’une conférence ultérieure au Musée Guimet, grâce à ma carte des Amis de l’Orient, le mandala est une représentation symbolique de l’univers et du corps. Il représente le chemin mystique vers la fusion de l’être individuel avec le grand tout. On le figure par une forteresse quadrangulaire à quatre portes cardinales qui entourent le cercle sacré qui entoure un symbole, une syllabe sanskrite ou une divinité, forteresse elle-même protégée par trois cercles concentriques (le feu, le vajra, le lotus). Les mandalas peuvent être peints sur toile ou sur murs, sculptés ou moulés en relief, bâtis sous forme de monuments géants (comme le temple de Borobudur), ou simplement tracés dans le sable, éphémères. Si au centre figure un symbole (de divinité) il s’agit d’un mandala de l’Esprit ; si figure une syllabe (par exemple OM) il s’agit d’un mandala de la Parole ; si la divinité est représentée, il s’agit d’un mandala du corps. Le premier cercle extérieur est le Feu, qui symbolise la Connaissance ; le second est le Vajra ou le foudre-diamant qui symbolise l’Éveil ; le troisième (le plus intérieur) est le Lotus, symbolisant la Naissance. L’ouest (en haut de la peinture) est en rouge, y trône Amitabha ; le nord est en vert et Amoghasiddhi le garde ; l’est est en bleu nuit avec Aksobhya ; et le sud en jaune devant Ratnasambhava.

Nous quittons le jeune Monsieur Ramesh Prasad Lama en fin d’après-midi après lui avoir donné 10 roupies pour sa peine et sa gentillesse.

Retour final à Katmandou

Un taxi poussif, une vieille Toyota affichant 70 000 km au compteur mais ne dépassant pas les 40 km/h dans de grands craquements de vitesses, nous permet de rejoindre l’hôtel Vajra dans Katmandou pour 30 roupies. La douche chaude est bienfaisante. À 18h30 nous avons rendez-vous avec Tara devant l’hôtel Annapurna pour assister au spectacle d’une heure de l’Everest Cultural Society, un groupe pour touristes qui présente des danses népalaises et des saynètes de cirque comme la danse du yack (avec une grosse bête en peluche) et la danse du paon, ou encore le médecin-sorcier avaleur de feu et roulant des yeux blancs. Vingt-quatre danses et scènes diverses se déroulent dans une salle de patronage, devant des touristes qui mitraillent au flash et font ronronner leurs caméscopes. Les autres du groupe ont trouvé le spectacle « nul », moi j’ai été séduit par la fraîcheur populaire de certaines danses et par le professionnalisme des danseurs. Bien sûr, j’ai été agacé par les touristes à photos et l’aspect commercial de l’ensemble, mais bien qu’édulcoré et aseptisé, il reste quelque chose dans ce spectacle de l’intention initiale et de l’expression naturelle du corps.

Le dîner a lieu dans « le meilleur restaurant de Katmandou » selon Tara, le Gahare Kabab, juste à côté de l’hôtel. Il existe aussi un très bon restaurant népalais, nous dit encore Tara, le Sunkosi, un peu plus loin dans l’avenue chic qui mène au Palais royal. Nous prenons un cocktail « Annapurna » à la vodka, Cointreau, jus de citron et blanc d’œuf battu. Une invention locale peu goûteuse. En revanche le tandoori de poulet est délicieux, même s’il est emprunté à la cuisine indienne. Il est accompagné de riz parfumé et d’épinards. En dessert, un truc spongieux et écœurant de sucre, le gulab jamun indien qui est une sorte de fromage. Je préfère la glace indienne aux amandes, couverte de gingembre râpé. Avec la chaleur du restaurant, et certains antécédents médicaux, Françoise a un malaise et Elle officie. La situation s’améliore et nous retournons par les rues sombres et presque désertes où l’on se demande toujours sur quoi l’on marche.