La série turque Ethos Bir Baskadir apparaît comme l’une des révélations sur Netflix en 2021. Les médias français ne tarissent pas d’éloges et y voient l’occasion de découvrir un peu mieux la société turque. Très éloignée des codes du genre dizi très populaire en Turquie, elle brosse quelques portraits d’une société en crise identitaire, où Istanbul agit comme élément amplificateur des clivages.

Pour certains, Bir Baskadir (*) (Ethos dans son titre international), pourrait ressembler à une version turque de la série En thérapie, diffusée actuellement sur Arte, mais à la sauce Netflix. Cette adaptation originale a dérouté les fans de dizi, et cela s’entend quand on s’abreuve de ces histoires à l’eau de rose ou des feuilletons riches en action. Car rarement ce type de séries (tous genres confondus) est polyphonique, et en apparence aussi (de façon illusoire) peu stéréotypée.

Au-delà des protagonistes peu normatifs et d’une singularité digne du cinéma d’auteur, Ethos révèle une certaine réalité et les profonds clivages de la société contemporaine en Turquie. Partagée entre modernité et traditions et aux prises avec bien des tourments, cette société n’est pas seulement en quête d’identité. Pas plus qu’elle semble aspirer à une meilleure cohabitation entre les diverses couches de population. Sont-elles si divisées ou irréconciliables ou simplement indifférentes les unes aux autres, bien qu’elles habitent et donnent son âme à la même ville, Istanbul ?

(*) le titre turc Bir Baskadir signifie “est un autre”, alors que Ethos se traduirait par morale.

Ethos : entre séances psy, confrontations et choc des cultures

Un choc des cultures se joue entre deux femmes qui habitent peut-être la même ville mais ne se regarderaient jamais si elles n’avaient pas l’obligation de le faire au cours d’un rendez-vous thérapeutique. Ces séances et tous les éclairages sur l’environnement de chacune d’elles raconte les violentes oppositions de classe dans la société turque.

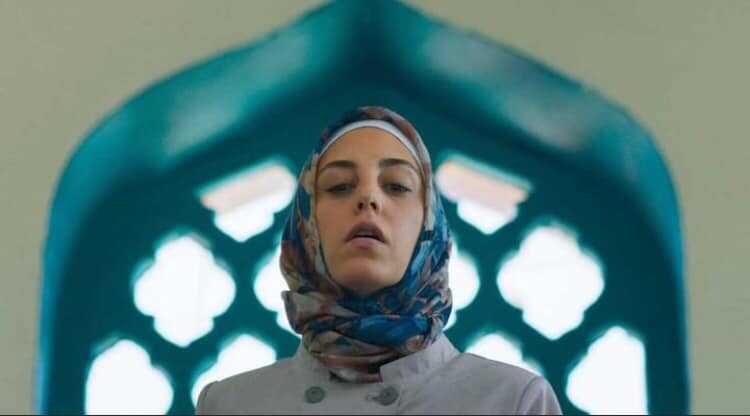

Victime de vertiges et d’évanouissements auxquels le médecin ne trouve pas d’explication, Meryem est envoyée chez un psychiatre. Encore faut-il que son frère Yassin, et son hodja y consentent. La relation entre Meryem (interprétée par Öykü Karayel) et sa psychiatre Peri () alimente le coeur de la réflexion, même si les personnages secondaires s’y greffant deviennent très vite essentiels. Chacun à leur manière.

Meryem, jeune femme d’origine modeste et très pieuse, voilée, célibataire et femme de ménage, fan de dizi (séries tv turques), vivant avec son frère, patriarche faussement tyrannique, et sa femme Ruhiye totalement en détresse psychique (après un viol) et leurs enfants, est un personnage captivant. Ses regards, sa parole sincère et pleine de bon sens, y sont pour beaucoup dans l’intérêt que j’ai porté à la série dans les premiers épisodes.

Sans elle, probablement n’aurais-je pas insisté? Forcément, ceux qui l’ont connue comme la Cemre du triangle amoureux de Kuzey Guney ont pu être déconcertés, alors qu’elle réalise un travail exemplaire pour se mettre dans la peau de son personnage et le rendre aussi sensible et attachant. Pour moi, elle est la révélation.

La psychiatre, Peri, est l’archétype de la « societi », femme modèle de la bourgeoisie intellectuelle et économique, nourrie par ses parents aux principes du kémalisme. Elle a étudié à l’étranger, exerce un métier intellectuel et ne comprend pas la spiritualité et la religion comme un choix volontaire de développement personnel. Malgré ses convictions, elle sera très vite exposée à la fragilité de ses certitudes face à Meryem, qui la consulte suite à des évanouissements inexpliqués.

Le personnage de Meryem agit comme fil conducteur pour imbriquer les personnages les uns aux autres et créer des cercles concentriques dans lesquels les habitudes et les croyances agissent. Chacun révèle une humanité plus authentique et fragile que l’imaginaire idéalisé des dizi dont tant de Turcs sont tellement fans et se nourrissent justement pour rêver d’autres vies.

Peri se drape sous un semblant de distance critique et d’éthique professionnelle pour écouter sa patiente, tout en ne supportant rien de ce que Meryem représente pour elle. Peut-être pas jusqu’à la haine, mais au moins jusqu’au mépris. Peri est envahie par ses préjugés et ne respecte ni le mode de vie, ni la classe sociale et encore moins l’influence que Meryem semble subir, selon elle, de son hodja (enseignant coranique) à qui elle doit rapporter ses moindres faits, gestes, pensées et sentiments.

Le hodja fait office d’enseignant, de psychologue, du moins de guide spirituel, d’assistant social, ici de père de substitution. Il a une place cruciale dans la dynamique des quartiers pauvres reculés du centre d’Istanbul, où la plupart des habitants sont très croyants et enfermés dans les codes moraux imposés par la religion. Sa seule évocation récurrente par Meryem lors de chaque séance renforce de le sentiment de rejet et de mal-être de la part de Peri. Cela se cristallise autour du voile, qui semble le rappel permanent d’une soumission des femmes.

Pourtant Meryem est d’une extrême lucidité et explore l’ampleur du monde spirituel et réel, cherche du sens à sa vie et l’amour, en essayant de trouver une indépendance par rapport aux dogmes institutionnels et religieux dans lesquels elle baigne depuis toujours.

Par ses remarques directes, sa clairvoyance et son humanisme, elle éclaire les enjeux de la série et des autres personnages et renvoie la psychiatre à ses propres démons et à ses certitudes qui finissent par basculer et lui rappeler à quel point elle-même n’est pas capable de mener la vie qu’elle voudrait.

(Attention spoiler)

Peri s’en ouvre à Gülbin, qui fait office de psy de la psy. La boucle est bouclée. Cette supervision ne sert pas juste à pointer l’intolérance et le malaise de Peri face à Meryem, qu’elle prenait au début comme une jeune fille un peu simple d’esprit et soumise à son hodja, son guide spirituel, jusqu’au moment où elle réalise l’absurdité de ses préjugés.

Gülbin passe d’interlocuteur secondaire à personnage de plus en plus représentatif de certains démons en Turquie. Cette femme, en apparence moderne, bien qu’elle soit issue d’une famille traditionnelle originaire de Tatvan dans le Kurdistan turc, entretient une relation libre avec son amant accro au sexe, sans avoir de sentiments pour lui et en étant consciente qu’il a plusieurs autres liaisons. Peu à peu, en dépit de sa fonction de conseillère, elle se retrouve confrontée à son histoire personnelle et familiale compliquée.

Une série controversée en Turquie qui fait tomber plusieurs tabous de la société

En Turquie, la série Bir Başkadır a été très controversée. Plusieurs polémiques virulentes sont nées et agitent les débats dans les médias depuis sa diffusion. Une chose est sûre : la série ne laisse personne indifférent. Elle est si forte et riche en problématiques qu’elle touche forcément et montre les oppositions intérieures des jeunes ou des moins jeunes. Elle a une vertu : faire tomber certains tabous que les dizis ont certes pu aborder, mais avec une approche en général romanesque et biaisée.

Ici, la confrontation entre les tenants du progressisme et du kémalisme et le conservatisme de l’AKP, les violences faites aux femmes par des viols ou des féminicides, la place des Kurdes et de l’armée, les questionnements sur la montée du voile, sont révélés avec une remarquable acuité. Ils ont visiblement su déranger et creuser les préjugés, car la rencontre des personnages de Meryem et Peri amplifie le sentiment de détresse.

A travers l’incarnation de Meryem, le voile tient une place importante et est abordé frontalement, ce qui explique sûrement pourquoi la série a beaucoup dérangé. La tentation de voir la femme voilée comme opprimée sont bien présents, mais la série ne tombe pas dans le piège total de la victimisation.

La grille de lecture orientaliste du réalisateur Berkun Oya s’avère consiste à catégoriser les groupes sociaux, religieux et politiques (séculaires / religieux, turcs blancs et bruns). C’est probablement un de ses défauts, car elle a tendance à simplifier les individus en fonction de leur supposée origine, milieu et éducation. Comme si tout se réduisait à l’opposition entre des kémalistes progressistes et des conservateurs religieux, obsédés par la préservation des valeurs morales, familiales et nationales. Sous couvert de vouloir dénoncer ou mettre à jour certaines réalités de la Turquie contemporaine et d’une ville comme Istanbul, le réalisateur se complait dans la facilité de recourir aux mêmes clichés et stéréotypes que ceux qu’il condamne en filigrane constamment.

Ceux qui ont apprécié ont reconnu cette envie de la société de parler d’elle-même et donc du ressenti de chaque personne. Ils y voient une mission salutaire pour aider les jeunes à poursuivre sur la voie tracée par Mustafa Kemal. Ceux qui se sont insurgés ont sûrement trop bien vu le réel, alors que les séries sont censées être des sources d’évasion. Bir Baskadir est fataliste et ressemble en un sens à une impasse. Une impasse très strictement pensée, où le réalisateur a déposé des messages et enfermé ses personnages.

Istanbul : un espace de rencontres et un révélateur des fractures identitaires

Istanbul a toujours fasciné. Carrefour entre l’Europe et l’Asie, l’Occident et l’Orient, elle représente à elle-seule à la fois une entité, un vaste espace aux frontières invisibles et une apparente zone de brassages. Serait-elle un personnage à part entière de l’histoire?

La cité est un lieu de rencontres et donc d’affrontements directs ou indirects. Souvent inconscients aussi. Istanbul n’est ni un cadre, ni un simple environnement. Le paysage urbain d’Istanbul moins connu des séries à succès est très révélateur de cette vie que vivent les classes laborieuses. On est en général habitué aux quartiers chics et familles richissimes. Meryem, le personnage phare, parcourt pendant des heures les rues et les transports en commun pour se rendre dans les divers lieux de son quotidien : celui du cabinet psychiatrique, celui où elle fait des ménages.

Mais ce portrait de la société stanboulioute et provinciale est très intéressant pour s’immerger dans le quotidien de ces personnes ordinaires bien plus nuancés que le rôle le laisse croire. Il n’y a pas ici d’histoires d’amours romantiques et passionnelles, d’action trépidante garantissant une série de rebondissements. Simplement des personnages liés les uns entre les autres par les fils ténus de la vie, mais qui se révèlent, ou découvrent leurs contradictions, leurs aspirations ou tous les interdits dans lesquels les enferment parfois leur condition. Y compris dans les milieux éduqués, où les femmes semblent avoir trouvé dans les études et leur métier une possibilité d’émancipation.

Des femmes enfermées dans leur solitude

Chaque personnage dans Ethos semble avoir pour vocation de révéler l’un des grands maux de la Turquie des années de la fin des années 2010, et les détracteurs pointeront même une volonté de les caricaturer jusqu’à perdre toute légitimité et une « propagande antigouvernementale ignominieuse ». Les partis pris du réalisateur et sa critique acerbe de la société actuelle et de l’influence de l’AKP d’Erdogan, ne peuvent pas leur donner tort. Mais justement, la force de la série Bir Baskadir est de montrer la complexité des fractures identitaires, qui parcourent la société turque et agissent par réplique.

A chaque séquence, l’occasion est donnée de s’interroger sur la place des femmes dans la série et dans la société turque. Habilement, elle emprunte les principaux cliqués sur cette société turque pour amener le spectateur à répondre à ses propres questions. On pourrait être tenté d’adopter les réponses de Berkun Oya, qui ne manque pas de traduire sa nostalgie de la Turquie des années 80-90. Mais tout l’intérêt est d’ouvrir les billets attachés à chaque personnage et de continuer à découvrir et déchiffrer une société turque passionnante, mais forcément réductrice si l’on s’en tient à Bir Başkadır.

Ethos / Bir Başkadır témoigne de la grande solitude de ces femmes, obligées à assumer plusieurs rôles dans leur vie. Qu’elles soient prises dans un rôle traditionnel (travailler, éduquer les enfants, faire le ménage, divertir leurs maris, etc) ou qu’elles soient éduquées et autonomes professionnellement et en théorie personnellement, elles ne parviennent pas à devenir des supports les unes pour les autres, mais restent enfermées dans leur solitude. Et c’est le plus regrettable.

Alors que depuis quelques années des courants féministes et notamment l’association femmes et démocratie (KADEM) soutiennent la convention d’Istanbul visant à l’élimination de toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des enfants (féminicides, viols, homophobie), Bir Başkadır donne surtout l’impression amère que les femmes restent isolées. Pour les réactionnaires, ce type de revendication menace les fondations des valeurs familiales traditionnelles turques. Loin de l’intériorisation de l’égalité des genres et de la nécessité de solidarité pour se serrer les coudes au-delà de leur condition, chaque personnage féminin dans Ethos accepte la fatalité de son état.

Paradoxalement, le rôle de Yasin incarné par Fatih Artman est celui qui m’a le plus intéressée en définitive. J’ai aimé le détester, tant je le trouvais exécrable grâce à son excellent jeu d’acteur. Ses accès de violence plus proches d’aboiements pendant les deux tiers de la série traduisent en fait un certain niveau d’incompréhension mêlé d’une inavouable détresse. Cette incapacité chez les hommes Turcs à exprimer leurs sentiments et émotions, est très répandue et renvoie à la problématique de la violence psychologique ou physique du quotidien que subissent certaines femmes. Mais n’est-il qu’un de ces spécimens du tyran domestique ordinaire si fréquents dans de nombreux drames turcs?

Yasin, ancien commandant dans l’armée reconverti en videur de boîte, est censé être le chef de famille et son autoritarisme frôle les limites de l’inacceptable. Et pourtant, on finit par le trouver moins antipathique au fur et à mesure que le secret de Ruhyie transparaît. Il ne comprend rien aux situations et aux attitudes de sa femme toujours en dépression, ni aux tentatives d’explication de Meryem pour aider Ruhyie, dont on découvrira qu’elle a été abusée sexuellement par un homme Kurde et vit ce drame comme un double déshonneur. Lui-même est déjà emprisonné dans ses perceptions inhérentes à son expérience dans l’armée et dans son respect de l’autorité de l’imam, pour s’ouvrir et faire preuve de patience et de bienveillance. Le malaise de ses sentiments le rend odieux et apporte aux relations dans cette famille la dimension la plus édifiante.

La relation du hodja et de sa fille Hayrunnisa (Settar Tanrıöğen et Bige Önel) est aussi symptomatique de cette difficulté de communiquer à l’intérieur de la famille. Alors que le hodja aide à résoudre les conflits extérieurs avec bienveillance, il se trouve démuni face au chagrin d’une fille qui est rongée par la culpabilité. Car l’honneur familial reste essentiel dans les couches populaires conservatrices. Poussée par son aspiration à aimer qui elle souhaite (en l’occurrence autre femme), un souci d’épanouissement personnel et une attirance pour une société plus branchée où l’on pourrait écouter librement ces musiques profanes venues de l’Occident qu’elle aime tant, Hayrunnisa représente à sa manière tant de jeunes Turcs.

Le modèle occidental devient moins une espérance de liberté et une perspective d’accomplissement individuel, qu’une confrontation à sa solitude, voire même à sa dépression et à la vacuité de la promesse consumériste et de libération sexuelle qu’il véhicule. Malgré l’amour qu’il a pour sa fille, le hodja préfère préserver les apparences que laisser sa fille vivre une vie de tentations.

Les choix musicaux et certaines images et lumières vintage, sont empreints de la nostalgie du rêve de Mustafa Kemal pour la Turquie moderne que cultive Berkun Oya. On se croirait parfois plutôt dans une Turquie dans années 1970 – 80 ou 90 qu’à l’aube de 2020. Les points de vue variés et les choix des décors sont pointilleux et donnent une série à la fois réflexive, mais aussi très instructive.

Le jeu des acteurs est extrêmement maîtrisé et ne laisse place à aucune improvisation, à la demande du réalisateur. Leurs accents (en VO) pour mieux identifier l’origine provinciale de certains de ces stamboulouites, rendent la série encore plus crédible et juste. On sent qu’ils se sont appropriés leurs personnages au point qu’on a parfois plutôt l’impression d’être en immersion dans la vraie vie plutôt que dans une fiction.

C’est d’autant plus vrai pour Öykü Karayel, l’interprète de Meryem, qui avait été sous les feux des projecteurs grâce au succès du drame romantique Kuzey Guney avec Kıvanç Tatlıtuğ. Forcément, quand on se souvient de la quasi adolescente vivant un amour triangulaire passionnel, on est bluffé de la retrouver avec une telle palette d’expressivité, une recherche des intonations et de l’accent de l’Anatolie. Cette subtilité identifie bien cette dichotomie entre progressisme et conservatisme que Meryem symbolise par sa classe sociale et son origine. Du point de vue politique et social, même si cela est simpliste, l’Anatolie est encore souvent vue comme le pôle du mode de vie islamique et conservateur, par opposition à Istanbul qui est la censée être occidentalisée et moderne.

L’exigence et le souci du détail dominent dans chaque plan et scène : le téléspectateur ne peut pas rester simple observateur d’une série chorale sans intrigue, sans être pour autant invité à devenir acteur. Le rythme est volontairement très lent, et à mon sens trop lent, bien que cela accentue la dimension réflexive.

Le risque de perdre les téléspectateurs est important et semble assumé par le réalisateur, surtout lors des quatre premiers épisodes, où j’avoue avoir été moi-même perplexe et déstabilisée. Au-delà, l’enchaînement et les imbrications entre les personnages deviennent beaucoup plus évidents et même passionnants. Mais si on ne fournit pas l’effort de patience pour rentrer dans la série, et d’accepter cette apparente absence d’une histoire, au-delà de la confrontation de diverses incarnations du peuple turc, on peut être tenté d’abandonner. Surtout ne le faîtes pas! Insistez!

C’est ce qui est l’une des grandes différences avec les séries actuelles turques (depuis une dizaine d’années), où les rythmes de production sont soutenus voire intensifs pour créer l’addiction. Là, Berkun Oya et l’équipe d’acteurs ont fait le choix de la lenteur et ont travaillé près de deux ans pour que tout soit conforme à leur ambition de rigueur et de justesse.

Les 8 épisodes ne durent que 40 min et non pas 2h20 ou 2h40 comme la plupart des dizis. Le poids des silences et par contraste les cris dans certaines scènes illustrent les fractures entre ces personnes et ces mondes, qui vivent côte à côte, sans se voir, sans se regarder, ni se comprendre.

Chose rare dans les séries turques, on regarde vraiment les personnages dans les yeux, avec leurs failles, leurs drames, leurs déchirures pour mieux pénétrer dans leurs mondes dont ils semblent incapables de s’extraire.

« Être folle ou courageuse, c’est la même chose» confiera Meryem à sa psychiatre et cela en dit long sur la psyche du personnage

Et pour une fois, les regards ne servent pas simplement à transmettre de l’émotion facile comme l’amour ou la haine. Ils agissent comme révélateurs d’une société complexe traversée par bien des névroses. Ils expriment les divisions grandissantes entre les classes sociales à Istanbul et au-delà en Turquie et un contexte socioculturel turc aujourd’hui de plus en plus fragile. Le fossé politique laïque-islamique entre les mondes stanboulioute et anatolien n’a peut-être jamais été aussi grand. Il n’est pas davantage une simple question générationnelle, puisqu’à l’intérieur d’une même génération, la conflictualité des représentations et des attentes s’exprime fortement.

A découvrir sur Netflix.