Avicenne, de son vrai nom Abù Ali al-Husayn ibn Sïna, est un savant du monde venu du monde arabe, qui a été une référence pour la médecine pendant cinq siècles et peut-être plus…

Avicenne, biographie d’un savant du monde arabe

La biographie d’Avicenne est plutôt bien connue grâce au récit de sa vie qu’a laissé l’un de ses élèves, Al Djourdjani.

Ibn Sïna nait en 980 à proximité de Boukhara (aujourd’hui en Ouzbékistan) d’un père fonctionnaire de l’administration samanide, sans doute collecteur d’impôts. Sa langue maternelle est le persan. A dix ans, il connaît le Coran par cœur. Il commence à étudier seul la médecine dès l’âge de 14 ans. A l’âge de 17 ans, il réussit à guérir un des princes de la dynastie samanide, Al Mansour, et comme récompense pour cet acte, il est autorisé à consulter la bibliothèque du Palais pour continuer ses apprentissages. A dix-huit ans, il termine ses études de médecine, mais il s’intéresse à bien d’autres disciplines scientifiques, de l’astronomie à la géométrie. Avicenne se passionne aussi pour l’étude de la philosophie, du droit, des arts et de la religion : un bel exemple de l’universalité des connaissances maîtrisée par un esprit humain dont le champ d’investigations s’élargit sans cesse. A 22 ans, suite au décès de son père, il commence lui aussi à travailler dans l’administration. Il est admis de façon permanente à la cour du Prince Nub Ibn Mansur, à Boukhara. Ses qualités intellectuelles et humaines lui permettent une ascension très rapide dans la hiérarchie des fonctionnaires du Palais. Il devient Vizir (premier ministre) et médecin personnel du Prince, ce qui ne va pas sans entrainer certaines jalousies. La vie à la cour n’est pas de tout repos : les complots et les machinations se succèdent et les favoris du Prince sont fréquemment bousculés. Il occupe successivement plusieurs postes de ministre avant d’être écarté du cercle du pouvoir et emprisonné pendant quatre mois au cours de l’année 1021. D’autres Sultans aimeraient s’attirer ses faveurs et ses lumières. Il est finalement obligé de fuir Boukhara pour échapper aux menaces du Sultan Mohammed El-Ghazin qui veut le contraindre à rentrer à son service. Pour quitter la ville, il se déguise en derviche…

Mausolée d’Avicienne

Il mène alors, pendant plusieurs mois, une vie de médecin itinérant, vivant de ses seules consultations et parcourant la région, du Turkestan jusqu’à la Mésopotamie. Il se fixe ensuite à Hamadan. Ces faits rocambolesques montrent bien à quel point son existence est chaotique, ballotée au gré du désir d’un puissant ou d’un autre. Il guérit le dirigeant de cette ville du Sud de la Perse, le Prince Chams Al-Dawla, qui est atteint de colique néphrétique. Son succès est récompensé de la même manière qu’à Boukhara : il est nommé Vizir et Médecin personnel du maître des lieux. Une conspiration s’organise pour le déloger de ce poste privilégié : les chefs militaires obtiennent son renvoi et son emprisonnement. Le prince, souffrant à nouveau de violentes douleurs, est obligé de faire machine arrière, de le libérer et de le rétablir dans ses fonctions. Toute cette agitation n’empêche pas notre savant de perfectionner encore et toujours ses connaissances. Mais cette instabilité finit par le lasser et, en 1023, il quitte Hamadan pour Ispahan et se réfugie à la cour de l’Emir Alaa-Ud Dawla. Il va connaître, dans cette cité, une longue période de quiétude qui sera favorable à ses études. Ses vastes connaissances médicales lui permettent d’opérer de nombreuses guérisons. Seul son propre corps semble rebelle à ses méthodes et il n’arrive pas à agir sur les désordres et les humeurs qui le font souffrir. Revenu à Hamadan où il peut maintenant séjourner en paix, car il ne se mêle plus guère de politique, il continue, malgré ses problèmes de santé, à travailler durement. Il meurt brutalement en 1037 d’une affection gastrique. Il n’est pourtant âgé que de 57 ans. Son tombeau se trouve dans cette ville de Hamadan, aujourd’hui en Iran, et constitue un lieu de recueillement pour de nombreux pèlerins.

Avicenne, de nombreuses contributions scientifiques et médicales

Ce sont ses travaux en médecine qui sont à l’origine de sa célébrité à travers les siècles. Ibn Sina identifie et caractérise un certain nombre de maladies du corps. Ses connaissances encyclopédiques et ses talents d’observateur lui permettent de conclure que la dysenterie a pour origine la pollution de l’eau, qu’il est possible d’obtenir une eau saine en la faisant bouillir. Il émet un certain nombre d’hypothèses sur les phénomènes de contagion, notamment pour la tuberculose, et, encore une fois, pour la dysenterie qui est un fléau pour les voyageurs en Perse. Il décrit l’anatomie de l’œil, établit un diagnostic permettant de différencier plusieurs formes de méningites. Il perçoit l’importance de l’origine psychique et cérébrale de certains dysfonctionnements des organes : soigner l’esprit pour soigner le corps… L’idée n’est pas aussi récente qu’on pourrait le croire.

Il s’intéresse à la prévention des maladies et insiste sur l’importance pour la santé d’une bonne hygiène de vie, d’une alimentation variée et d’une pratique sportive régulière. Il met aussi en avant l’importance de l’activité sexuelle, notamment dans la lutte contre les états dépressifs. Plus encore, il estime, dans ses écrits, que renoncer à avoir des rapports réguliers avec l’être aimé peut provoquer des troubles mentaux…

Ses découvertes sont nombreuses, mais plus encore que de véritables innovations c’est surtout la rigueur de son travail d’analyse et de classification des découvertes antérieures d’autres médecins arabes et surtout des savants grecs, qui rendent son œuvre particulièrement précieuse. Sa démarche scientifique n’a rien de révolutionnaire ou d’isolée : elle se situe dans le cadre d’une continuité de travaux et constitue à son tour le socle sur lequel d’autres chercheurs ont pu étayer leurs propres démonstrations.

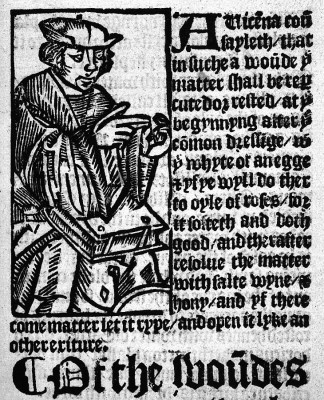

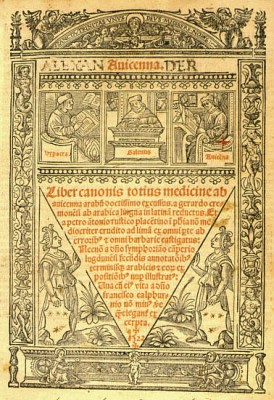

Le canon de la médecine d’Avicenne

C’est seulement lorsque Harvey découvre le mécanisme de la circulation sanguine, en 1728, que l’on considère le « Canon » d’Avicenne comme dépassé. En Inde, une partie des médecins suivront encore ses préceptes pendant près de deux siècles.

Avicenne a écrit beaucoup d’autres ouvrages que son Canon. Selon la biographie établie par l’association Avicenne, qui s’attache à promouvoir sa pensée et son œuvre, le savant a rédigé « 456 ouvrages en arabe et 23 en persan, dont 40 ouvrages de médecine, 185 sur la philosophie, la logique et la théologie, 30 sur l’astronomie et les sciences naturelles, 3 en musicologie. 160 sont parvenus jusqu’à nous. » . Beaucoup de ses manuscrits ont en effet été perdus, notamment son « Traité de Philosophie ». Grâce à l’œuvre d’Avicenne, les savants européens redécouvrent également les travaux des philosophes grecs. La transition entre Moyen-Âge et Renaissance s’amorce.

NDLR – Cette chronique s’insère dans le cadre d’une série de courtes études que j’ai décidé de consacrer aux savants du monde arabe (Al Idrïsï / Ibn Firmas / Ziryab ont fait l’objet de billets plus anciens) . Ce petit rappel de mémoire me paraît tout à fait utile dans cette période où les écrits racistes se banalisent et où il est de bon ton, dans certains milieux, de dénigrer la culture arabe. Il me semble important de rappeler à tous ces Français « pure souche », descendants hypothétiques de Jeanne d’Arc et de Vercingétorix, que la Renaissance dont l’Europe de l’Ouest se gargarise, a été rendue possible en grande partie grâce à l’or et à l’argent de l’Amérique du Sud, et à l’apport considérable sur le plan scientifique et artistique de la civilisation arabe. Le « génie occidental », à l’orée du XVIème siècle, pouvait compter non seulement sur les lumières de la Grèce ancienne mais aussi sur le socle de connaissances particulièrement robuste ayant survécu sur l’autre rivage de la Méditerranée.