La querelle des Classiques et des Modernes, menée au XVIIe siècle à l’Académie française par deux clans rivaux [1], opposait les défenseurs d’une imitation respectueuse des Anciens aux partisans d’une création plus novatrice. Si la divergence ne souffrait pas de compromis, elle ouvrait un débat sur les qualités respectives de telle ou telle façon de faire – toujours meilleure que celle de l’autre – censées déboucher in fine sur des arts accomplis, représentatifs du « génie français » et assumant sans complexe son rôle grave et providentiel de fleuron de l’esprit sur les terres civilisées. Dans cette lutte implacable, les deux camps trouvaient néanmoins un unique point d’accord en la personne du roi dont le clinquant nouveau-riche n’en tolérait que mieux une ignoble servilité, parfaitement assumée par les compétiteurs. Les hostilités reprenaient de plus belle quand l’astre emperruqué passait son chemin, laissant ses courtisans cupides retourner à leurs manigances.

Outre le contexte psychologique (qui a peu évolué depuis Louis XIV), l’antagonisme entre le neuf et le vieux suscite toujours des controverses. Même si l’on doit, de nos jours, moduler nos positions en puisant de part et d’autre les éléments capables de soutenir un jugement cohérent, le clivage demeure entre les adeptes du passé et les adeptes de l’avenir, entre la tentation rassurante du suivisme et celle, plus aventureuse, de l’originalité.

Je ne sais si ce sentiment relève d’une perception plus aiguë des limites de l’existence ou d’un ralentissement général des facultés d’adaptation mais la certitude que le « bon temps » n’appartient qu’au passé a vite fait de tronquer les perspectives. Pour adoucir ma cruelle désillusion et l’infamie de me retrouver du côté des clampins, je me rappelai l’amusement ressenti, étudiante, aux propos d’un vieux bouc sur la tragique évolution de la peinture à l’huile. Ce bretonnant obsessionnel, professeur aux Beaux-Arts de Rennes et chantre d’une culture celtique purifiée de toute trace d’immigré [2], jugeait la peinture actuelle arrivée à son crépuscule, conséquence d’un long déclin de la grande tradition des écoles du Nord. Les Italiens – qui sentaient leur bougnoule – avaient peu à peu infecté la pureté flamande en opacifiant la pâte pour parvenir en fin de chaîne au dernier représentant du métier encore à peu près potable : le Titien (+ 1576). Après lui, la décadence entamait son lent travail de sape à coups de toiles trop flexibles, d’essences trop volatiles, d’enduits trop gras et d’abus d’huile, le tout couronné d’une maladresse de barbouilleurs. La Révolution, en fermant les académies, avait accéléré l’agonie et interrompu la transmission, ôtant aux élèves la possibilité de travailler selon les règles de l’art. La suite avait donné une génération de « bitumeurs » [3], prompts à dégainer leur goudron aussi vite que leur ombre et bousiller ainsi des œuvres qui méritaient beaucoup mieux. Suivait encore, selon l’expertise de notre éminent barbon, une clique de pauvres types tout à fait incapables – les impressionnistes – qui, à force de courir après le fantasme de la matité à tout prix, avaient offert au monde son lot de croûtes exagérément ternes dont la matière, pétrie aux couleurs tout droit sorties du tube, était aussi friable qu’un vieux sablé rassis. La peinture contemporaine illustrait pour finir les gogues de l’arrière-cour vers lequel l’illustre pédagogue ne jetait qu’un regard de dédain, estimant que l’esthétique et l’idéologie n’étaient que fariboles devant la vérité des savoir-faire d’antan.

Le ton du maître nous faisait rigoler, mais ses remarques, pour excessives qu’elles fussent, avaient une réalité indéniable que nous touchions tous les jours du doigt. L’ancienne manière paraissait toujours plus solide et aboutie, plus pérenne aussi, que les dernières lubies du dernier « plasticien » à la mode dont les œuvres, à l’exécution hâtive, étaient appelées à s’encroûter dans de trop brefs délais. L’art (noble, par définition) opposé à l’artisanat (considéré comme populaire) justifiait toutes les foutaises et l’on vit défiler, incrédules, des œuvres aussi mal fichues que dénuées d’intérêt. Pendant qu’un vestige d’ouvriers à gros doigts trimait sur la ferraille d’un établi pour fignoler des trésors de délicatesse, les Ârtistes, fringués comme des traders et totalement aveugles à la belle ouvrage, conceptualisaient une imagerie précaire inaccessible au commun. Etre abscons témoignait par principe d’un véritable talent même si celui-ci, hautement relatif, s’approchait davantage de la fraude que du prodige. N’a-t-on vu parader ces nouveaux génies, aussi fugaces qu’insupportables, motivant leurs gribouillis d’un interminable baratin dont personne n’était dupe mais qui, bizarrement, justifiait une valeur marchande frôlant l’obscénité ? La querelle des Anciens et des Modernes, avec en bonus la lutte des classes, tournait encore à plein régime dans nos réflexes conditionnés qui, au fur et à mesure des années de formation, s’orientaient inexorablement vers les valeurs sûres. Après avoir tergiversé, force était de s’incliner devant l’imparable évidence : et oui, c’était mieux autrefois. Et certains d’entre nous avaient à peine vingt ans.

Mais sortons des nuées et des jacasseries de salon pour revenir sur la terre ferme, dans la réalité des gens soumis de plein fouet à la question du « c’était mieux avant ou pas ». Quand une grand-mère s’épouvante du monde dans lequel nous vivons désormais, opposant sa jeunesse plus heureuse, plus saine et plus vaillante aux générations nouvelles, mal élevées, sans valeurs et tire-au-flanc, on est en droit de se demander si traverser la France en 40 sur une charrette à bras est plus enviable qu’aller toucher son RSA au guichet d’une CAF de banlieue sinistrée [5]. Peut-être faudrait-il définir au préalable, afin de pouvoir discuter, les critères effectifs d’une bonne qualité de vie. Se nourrir et se soigner sans devoir l’implorer paraît le b.a.-ba d’une condition humaine normale ; les personnes âgées s’en satisferont quand les plus jeunes jugeront la restriction invivable – du moins ici, en Europe occidentale, dans la classe moyenne. Est-ce la vieillesse dont l’ossature, cassable comme le verre, nous fait physiologiquement comprendre qu’il faut jouir et rendre grâces aux quelques plaisirs encore disponibles en rayon ? Est-ce l’ombre de la faux, de plus en plus couvrante, qui tempère les exigences et stimule la lucidité ? La bêtise et l’inexpérience des jeunes pousses, doublées d’une vitalité hormonale et d’une espérance un peu niaise, agiraient-elles en sens inverse, vers une vision des choses beaucoup trop saturée, presque trop « vivante » ? C’était mieux avant parce qu’on était jeune, ignorant, novice et bourré d’énergie. C’était mieux avant parce que nos organes étaient intacts, opérationnels, et que l’idée de la mort, de notre propre mort, n’existait qu’à l’état vaporeux. D’ailleurs, cet argument ne tient même pas, a fortiori lorsqu’on grandit sous les obus et les massacres. Alors, quoi ? Pour quelles raisons, de Socrate au café du commerce, cette rengaine nous poursuit-elle ?

Ce n’était pas mieux avant et qui sait ? ce ne sera peut-être pas pire après. La querelle des Anciens et des Modernes ouvre un débat sur celle des pessimistes et des optimistes. On aura beau se triturer les méninges sur l’issue de la crise – coups d’Etat ou WWIII™, on comprend surtout qu’il est temps de sortir de l’ankylose et de jeter les vieux moules aux ordures. Pas « vieux » en âge, mais « vieux » en immobilité, en sujétion, en persistance dans la contrainte, en résignation d’esclave. Des modèles obsolètes, qui ne fonctionnent plus, des modèles à remiser dans une brocante, comme de vieilles croûtes, pour les amateurs nostalgiques. Faire table rase de ces gros partis sclérosés, jumeaux rose et bleu, machines à tourner en rond, mais vers le fond, comme un vortex dans un trou de vidange. Bouleverser ce que l’on croit inéluctable.

Ce qui laisse, réjouissons-nous, une très grande marge d’espoir.

Sandrine Lagorce

[1] Celui du conservateur Boileau (avec, entre autres, Racine, La Fontaine et Fénelon) face à celui du progressiste Perrault (avec Fontenelle, Bayle, Scudéry …) ; soit Longin contre le Chat Botté.

[2] LANGLAIS, X. de, La technique de la peinture à l’huile. Histoire du procédé à l’huile, de Van Eyck à nos jours. Eléments, recettes et manipulations. Pratique du métier, Flammarion, 1959.

[3] Peintres du XIXe siècle qui utilisaient le bitume de Judée (hydrocarbure d’altération du pétrole aussi appelé asphalte d’Arabie, gomme des funérailles, baume des momies, succin de Sodome…) pour donner à leurs ombres une chaude nuance brun-roux. On dit que cette couleur avait le désavantage de ne pas sécher, en faisant gercer et « larmoyer » les couches supérieures de peinture. La couche picturale, au cours des ans, virait en « peau de crocodile » et au noir fumeux. Géricault est considéré comme le grand « bitumeur » de sa génération. Aujourd’hui, il n’est pas prouvé que le bitume ait causé de telles altérations sur les œuvres mais peut-être s’agirait-il de l’utilisation abusive d’une huile sursiccativée au plomb. La question n’est pas encore tranchée.

[4] Jean de Boschère dans Goéland, mars 1951.

[5] RSA (revenu de solidarité active) et CAF (caisse d’allocations familiales – à ne pas confondre avec le Club alpin français).

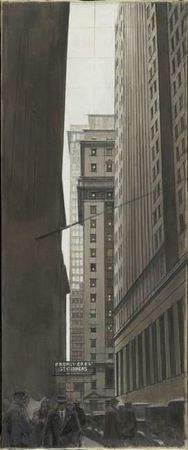

Photographies: GOYA, F., Le Temps ou les Vieilles, vers 1808-12, huile sur toile, 181 x 125 cm, Palais des Beaux-Arts, Lille. – PICASSO, P., Minotaure courant, 1928, huile sur toile, 162,5 x 130 cm, Musée Picasso, Paris. – VAN OOST JACOB I, Portrait de jeune homme, XVIIe siècle, huile sur toile, 80 x 62 cm, Musée du Louvre, Paris. – Ecole italienne, Portrait de jeune homme à la toque, XVe siècle, huile sur bois, 31 x 22 cm, Musée du Louvre, Paris. – BOUTET DE MONVEL, B., Wall Street in New York, 1920-30, huile sur toile, 66 x 27 cm, Musée départemental de l’Oise, Beauvais.

Sandrine Lagorce

- Et si après n’était pas pire qu’avant?… - Avr 11, 2013

- Guo Fengyi peignait pour savoir - Avr 11, 2013

- Tintin et les puissances occultes - Avr 11, 2013