Une Anthologie littéraire de la jouissance

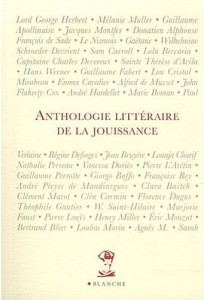

Après l’Anthologie littéraire de la fellation, dont il avait été question dans ces colonnes l’an dernier, Frank Spengler propose aujourd’hui une Anthologie littéraire de la jouissance (Editions Blanche, 224 pages, 12,95 €). Si, dans le premier ouvrage, la proportion de textes d’auteurs contemporains édités par Blanche était écrasante (70%), cette fois, Frank Spengler a nettement redressé la barre : sur les 49 extraits réunis, 28 concernent des auteurs classiques ou publiés ailleurs.

D’un point de vue marketing ensuite, car si les amateurs de « livres du second rayon » possèdent en général l’érudition nécessaire (et conservent le plus souvent dans leur bibliothèque les principaux titres ici répertoriés), le lecteur novice, désireux de découvrir la littérature érotique, y trouverait sans doute quelque intérêt plutôt que de se contenter d’extraits bruts, même si certains s’imposent comme des archétypes.

De grandes plumes, comme Bernard Noël, Georges Bataille et Pierre Bourgeade, sont absentes, mais telle est la loi du genre, l’anthologie reflétant avant tout un choix. En revanche, on sera gré à Frank Spengler d’avoir pensé à inclure dans de livre la Vision de l’Ange de la Transverbération de Thérèse d’Avila, dont l’extase fut si bien fixée dans le marbre par le Bernin.

Illustration : Gian Lorenzo Bernini, L’Extase de sainte Thérèse, 1652, Eglise Santa Maria della Vittoria, Rome.

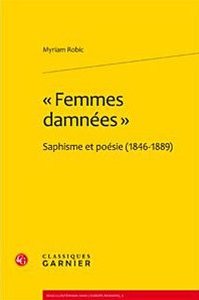

« Femmes damnées » : saphisme et poésie au XIXe siècle

Les travaux de recherche consacrés au discours érotique, fut-il poétique ou littéraire, restent assez rares en France. Si l’on applique à ce discours la dimension supplémentaire de l’homosexualité, le sujet devient presque tabou.

Plus loin, il dénonçait les universitaires qui jetèrent un « voile pudique » sur ces œuvres, en d’autres termes ceux qui, dans leurs traductions, n’hésitèrent pas à déformer le sens du texte original, voire à le censurer. D’autres minimisèrent ou travestirent la relation qu’entretenait la poétesse Sapho avec le lesbianisme. Dans le même esprit, longtemps, des universitaires pourtant de premier plan exclurent délibérément de leur champ biographique la bisexualité de Verlaine ; certains nièrent même la réalité de sa liaison orageuse avec Rimbaud et occultèrent ses poèmes érotiques au nom d’une « bienséance » ou d’une « morale » auxquelles l’art ne saurait pourtant être soumis.

Dans un tel contexte, auquel l’université contemporaine n’échappe que partiellement – il n’est qu’à entendre les cris effarouchés soulevés par le récent projet de ne plus passer sous silence l’orientation sexuelle des personnages historiques et des artistes du passé dans les manuels scolaires –, le passionnant essai de Myriam Robic, Femmes damnées (Classiques Garnier, 358 pages, 39 €) prend toute son importance.

Si Verlaine ou Cantel, tout comme Henri Monnier, ont pu appréhender le sujet sur le mode érotique parfois le plus cru, Baudelaire s’impose comme un maître, avec trois pièces majeures des Fleurs du Mal : Lesbos, Femmes damnées (sous-titré « Delphine et Hippolyte ») et Femmes damnées. Trois pièces assez importantes pour avoir servi de source d’inspiration aux autres écrivains ; trois pièces éblouissantes, paradoxales (Baudelaire assimile les lesbiennes au poète, mais il éprouve pour elles de la pitié) et résolument transgressives, comme le prouvent ces vers : « Et l’amour se rira de l’Enfer et du Ciel ! / Que nous veulent les lois du juste et de l’injuste ? » (Lesbos) et « Qui donc devant l’amour ose parler d’enfer ? » (Femmes damnées).

Mais le propos de Myriam Robic s’étend bien au-delà d’une analyse littéraire approfondie ; un premier chapitre met ainsi en perspective le mythe de Sapho ; un second aborde « Saphisme et société », un autre s’intéresse à l’esthétique de la provocation, thème hautement baudelairien : son ami Asselineau ne parlait-il pas, au sujet du dandysme du poète, d’« esthétique de l’étonnement » ? Voilà pourquoi cet essai, parfaitement documenté et doté d’un sérieux appareil critique, intéressera autant l’amateur de littérature que celui de l’histoire des mœurs du XIXe siècle et même de l’histoire de l’art, puisque Myriam Robic ne passe naturellement pas sous silence la représentation de la scène saphique dans la peinture, en particulier dans l’œuvre de Gustave Courbet qui, des multiples Baigneuses au célèbre Sommeil (1866), en avait fait un thème de prédilection.

Peu de femmes semblent s’être risquées sur ce terrain à l’époque, sauf peut-être George Sand (dans son roman Lélia) ou Jenny Sabatier qui, dans son recueil Rêves de jeunesse (1863) préfacé par Lamartine et Méry, rend hommage à la poétesse de Mytilène, mais surtout à travers ses amours avec… Phaon.

Il faudra attendre le début du XXe siècle, cette Belle Epoque propice à une mise à jour littéraire des homosexualités, pour que des femmes abordent le sujet de manière frontale, à l’instar de Renée Vivien, Colette, Liane de Pougy ou Natalie Barney, lesquelles ne renièrent d’ailleurs pas l’héritage baudelairien, preuve que le poète des Fleurs du Mal était, là aussi, un précurseur.

Illustrations : Gustave Courbet, Le Sommeil, Musée du Petit-Palais (1866) – Gustave Courbet, Le Réveil (1866), Musée de Berne.

De la pornographie en Amérique de Marcela Iacub

Dans la catégorie histoire de la pensée, De la pornographie en Amérique : La liberté d’expression à l’âge de la démocratie délibérative est un essai de Marcela Iacub, juriste et chercheur au CNRS, qui met en évidence le rapport entre l’Amérique et la pornographie, notamment sur le plan politique, religieux…

S’il existe au monde un pays dans lequel un texte législatif protège la liberté d’expression de la manière la plus libérale, c’est bien les Etats-Unis, dont le premier Amendement de la Constitution, ratifié en 1791, dispose : « Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour la réparation des torts dont il a à se plaindre. »

Ces quelques lignes ont le mérite apparent de la clarté. Sans doute, en ne mentionnant que le Congrès, en d’autres termes le pouvoir législatif fédéral, le premier Amendement semblait ne pas se préoccuper des lois propres à chaque état ni des décisions du pouvoir exécutif. Toutefois, la Cour suprême a toujours considéré la supériorité de ce texte sur tous les autres, garantissant ainsi les libertés publiques. Toutes ces libertés bénéficient-elles d’une égale protection ? Curieusement, non. Un domaine échappe de plus en plus au champ d’application du premier Amendement : le message à caractère sexuel. Comble du paradoxe dans un pays qui doit détenir le record mondial de production de films pornographiques…

De la pornographie en Amérique dresse de la liberté d’expression aux Etats-Unis un état des lieux qui surprendra bien des Européens, lesquels découvriront une nation où « On peut assister à des défilés nazis dans les rues des grandes villes, mais [où] il est impossible d’entendre le mot ʺfuckʺ à la télévision entre 6 heures et 22 heures [et où] le Ku Klux Klan peut menacer d’entrer dans le Congrès si l’on ne protège pas la race blanche, tandis que les danseuses n’ont pas le droit de se produire nues dans des cabarets même lorsque ceux-ci sont cachés à la vue des passants et que l’entrée est interdite aux mineurs. » On pourrait ajouter qu’en dépit d’un sens particulièrement aigu du patriotisme, les Etats-Unis ne condamnent pas l’outrage au drapeau (le fait de le brûler) alors qu’ils se montrent sourcilleux à l’excès devant ce qui ne relève que de « l’obscénité » ou, plus simplement, de « l’indécence », notion vague et fluctuante s’il en est.

Le droit américain étant jurisprudentiel, Marcela Iacub analyse minutieusement, tout le long de son essai, les différents arrêts de la Cour suprême comme autant d’étapes qui aboutirent au paysage juridique actuel. On y découvre qu’à l’origine, la théorie du « marché libre des idées » autorisa l’expression de toutes les pensées, des plus sérieuses aux plus farfelues et jusqu’aux plus extrémistes et aux plus choquantes, dans la mesure où l’on considérait qu’il fallait éviter que la majorité ne réduise au mutisme les minorités et, d’autre part, que, de la confrontation des idées, sortirait une forme de sagesse commune.

Pire encore, comme le remarque l’auteure, les messages à contenu sexuel étaient supposés, selon la Cour, menacer « la possibilité même d’une société politique ou d’un espace civique au sens large » ; elle croyait y déceler des « menaces objectives [qu’impliquaient] le fait de faire de l’obscénité un objet de culture. » Etrange vision, fondée sur un danger plus qu’hypothétique, et qui refusait droit de cité dans le débat public à un discours sexuel qui aurait cependant participé à une connaissance plus fine de la société et de ses mœurs. Comme l’écrivait Georges Bataille dans Les Larmes d’Eros : « La lecture aujourd’hui des œuvres de Sade n’a pas changé le nombre des crimes – pas même celui des crimes sadiques – mais elle ouvre en entier la nature humaine à la conscience de soi ! »

Cette conception ouvertement « morale et moralisante » allait connaître bien d’autres évolutions, toujours restrictives, celles-ci s’attaquant à la nudité publique (y compris dans des établissements proposant des spectacles de danse nue !), puis aux mots grossiers, le propos n’ayant besoin d’aucun contenu sexuel éveillant un intérêt lascif pour être « indécent ». Aujourd’hui, cette jurisprudence explique pourquoi les cérémonies des Awards musicaux, prétendues retransmises en direct, le sont en réalité en léger différé, afin de laisser aux censeurs le temps de remplacer les « fuck » et autres « shit » par des bips aussi incongrus que ridiculement pudibonds. Car la Cour ne reconnaît pas à ces mots leur acception exclamative et contextualisée, mais seulement leur sens littéral, confondant volontairement le « dire » et le « faire ». Pourtant, comme l’exprimait, non sans humour, Roland Barthes dans son ouvrage Sade, Fourier, Loyola, « Ecrite, la merde ne sent pas »…

Dans sa démarche, des plus intéressantes, l’auteure semble toutefois minimiser, sinon écarter, la dimension culturelle du puritanisme américain dans les évolutions de la jurisprudence de la Cour Suprême. Cet a priori offre sans doute matière à discussion. En effet, on ne peut exclure que le puritanisme qui sévit depuis longtemps outre-Atlantique ait pu influencer, voire motiver l’intention des juges dans le traitement discriminatoire qu’ils infligent aux messages à caractère sexuel alors que d’autres messages, politiques, violents, commerciaux ou haineux bénéficient d’une protection au nom du marché libre des idées. Il aurait été intéressant, par exemple, de vérifier s’il existait ou non un lien de corrélation entre les rapports de force politiques et religieux au sein des membres de la Cour et les arrêts plus ou moins rigoureux qu’ils rendirent depuis le milieu des années 1950.

Il suffit de suivre le débat public qui accompagne chaque nomination d’un juge de la haute juridiction pour constater que les groupes de pression – en particulier la puissante nébuleuse chrétienne intégriste – ne cachent pas leur souci de voir des magistrats conservateurs siéger. Leur intérêt n’a rien d’innocent : ces groupes cherchent ouvertement à promouvoir une conception de la société ou de l’être humain qu’ils souhaiteraient imposer, et notamment à inverser la jurisprudence Roe vs. Wade (1973) pour laisser aux états le droit de légaliser ou non l’avortement (ce qui reviendrait à l’interdire dans près de la moitié des états).

A l’opposé, les toiles qui auraient représenté des scènes trop sensuelles sont absentes ou ont été « caviardées » lors de la « croisade des feuilles de figuier » dont, entre autres, Masaccio et Michel-Ange firent les frais. Les seules concessions à la nudité sexuée se retrouvent dans le traitement pictural du Jugement dernier, mais il s’agissait alors de représenter des corps suppliciés afin, non de susciter le désir, mais de répandre la terreur parmi les fidèles.

Ce qu’exprimait, une fois encore, Georges Bataille : « Dès l’abord, à l’entrée de ce monde d’un érotisme lointain, souvent brutal [le Moyen-âge], nous nous trouvons devant l’horrible accord de l’érotisme et du sadisme. » Ainsi, comme dans l’Amérique puritaine d’aujourd’hui, les représentations de violence et de mort restaient socialement acceptées, tandis que celles de la sexualité demeuraient proscrites, frappées du tabou absolu, comme si le « péché de luxure » était ou avait été le seul, parmi les sept supposés capitaux, que l’on voulait combattre et éradiquer à tout prix.

Cette objection mise à part, De la pornographie en Amérique reste un essai passionnant, même si certains développements, peu nombreux il est vrai, pourront sembler assez complexes aux non-juristes. Et, comme à son habitude, l’auteure, partant de cas particuliers, éclaire le débat en présentant les enjeux futurs qui pourraient en émerger. Ceux-ci n’ont rien de rassurant : selon elle, le traitement juridique du message à contenu sexuel ne pourrait être qu’un laboratoire expérimental, l’Etat tentant de construire sous ce prétexte tout un système d’interdictions de liberté de parole qui pourrait toucher les domaines les plus divers, que l’air du temps ou la pression de la majorité considéreraient comme des formes du mal-penser. Plus inquiétant, ce système ne se limiterait pas aux Etats-Unis ; il pourrait s’imposer comme notre propre avenir.

Citant, dans son essai, les opinions dissidentes de certains juges de la Cour suprême, beaucoup plus libéraux sur les questions de mœurs que leurs collègues, Marcela Iacub évoque notamment celle-ci, toujours d’actualité : « Si l’expérience dans ce domaine nous apprend quelque chose, c’est que la censure de l’obscénité a presque toujours été à la fois irrationnelle et arbitraire. » La censure en général l’est évidemment tout autant.

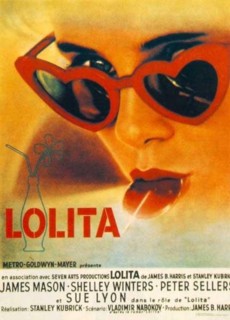

Illustrations : Marcela Iacub, photo D.R. – Panneau “No Sex” – Affiche de Lolita, film de Stanley Kubrick.

- Jean Pierre Sergent à l’honneur pendant l’été 2015 à Bâle et Montreux - Juil 21, 2015

- Le Voyage en Italie de Goethe ; un guide touristique passionnant - Sep 5, 2014

- « Balzac, une vie de roman », de Gonzague Saint-Bris - Juil 5, 2014