La trente et unième édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 20 et 21 septembre prochain. L’occasion de réflexion à la notion de Patrimoine en France entre histoire, identité et langue…

Étymologiquement, le patrimoine désigne l’héritage du père. Autrement dit, il désigne un ensemble de productions qu’ont léguées les générations précédentes à celles qui les suivent. Et, par conséquent, il définit aussi ce qu’une génération décide, à un moment donné, de transmettre à la suivante. La notion de patrimoine suppose donc des choix et, surtout, la question de l’identité. C’est autour de cette problématique que porte notre analyse.

L’antiquité: fondements de l’attitude patrimoniale et problèmes

À partir de cette « attitude fondatrice » peut surgir la volonté d’aller retrouver le passé, c’est-à-dire les traces que nous ont laissées nos ancêtres. Dès l’antiquité on peut trouver des exemples de fouilles archéologiques. Ainsi, au VIe siècle avant notre ère, le dernier roi de Babylone, Nabonide (de 556 à 536 av. J.-C.), fit lancer une campagne de fouilles pour retrouver les fondations d’un temple et le reconstruire.

L’attitude visant à aller chercher l’héritage des pères, quitte à en sélectionner ensuite des éléments, se combine à un autre mouvement, celui de l’intentionnalité, c’est-à-dire ce que la génération présente souhaite, intentionnellement, transmettre aux générations suivantes. En témoignent par exemple les monuments funéraires tels que les pyramides d’Égypte, dont la plus haute, la pyramide de Chéops, est encore debout aujourd’hui : leurs bâtisseurs ont voulu et ont fait en sorte que ces monuments traversent les siècles. Cette pyramide appartenait d’ailleurs aux Sept Merveilles du monde antique, avec les Jardins suspendus de Babylone, le Mausolée d’Halicarnasse, la statue chryséléphantine de Zeus, le temple d’Artémis, le colosse de Rhodes et le phare d’Alexandrie. La liste des Sept Merveilles, justement, a dû être établie entre les IIIe et IIe siècles avant notre ère. Le phénomène de la liste date donc de l’antiquité aussi.

L’antiquité a aussi posé le problème identitaire : comme on l’a vu, l’attitude patrimoniale, par définition, est liée à la question de nos origines, de nos ancêtres et de ce que nous sommes, donc de notre identité. Or, avec l’empire d’Alexandre le Grand, qui englobait à la fois le monde grec et l’Orient, cette dernière a pu être remise en question dans la mesure où cette construction politique abolissait la distinction entre Grecs et Barbares : des Égyptiens, adorateurs de Rê, appartenaient à la même entité politique que des Athéniens célébrant la déesse à la chouette… C’est à cette époque qu’apparurent les premières listes établissant les éléments d’un patrimoine commun de l’humanité qui annonce l’inventaire de l’UNESCO qui rassemble, depuis 1972, toute création méritant d’appartenir au Patrimoine mondial de l’humanité. Or, dès les débuts de l’ère chrétienne, on assiste au contraire à un « retour d’identité » (Jean-Michel Leniaud). Les titres d’ouvrages de cette époque le montrent : Denys d’Halicarnasse rédige ses Antiquités romaines tandis que Flavius Josèphe écrit les Antiquités judaïques. Chacun des auteurs veut insister sur le caractère romain ou juif de la communauté à laquelle il appartient, donc de son histoire, de son passé, de ce qui l’a formée. Cette tension entre patrimoine universel et patrimoine d’identité existe toujours actuellement.

France : la mainmise de l’État sur le patrimoine

ou la définition étatique de l’identité…

Le patrimoine en France se constitue grâce aux deux principales institutions organisant la vie sociale : l’Église et la monarchie. La première tient à la conservation des reliques, la seconde des regalia — les objets utilisés lors de la cérémonie du sacre des rois : sceptres, couronne… Une définition politique et religieuse, donc, de l’identité française — monarchie catholique. Cela dit, le souci de préserver certains monuments ou objets pour les transmettre à la postérité n’est guère plus développé. Les rois n’hésitent pas à procéder à des destructions : ainsi François Ier ordonna la destruction du donjon de Philippe Auguste au Louvre, Louis XIV fit disparaître les Piliers de Tutelle, à Bordeaux, datant du IIIe siècle et Louis XV se débarrassa de l’escalier des Ambassadeurs à Versailles. Les premières voix s’élèvent contre ce genre de saccages au XVIIIe siècle.

L’élaboration du patrimoine en France, et donc la définition de l’identité de la France, relève exclusivement de l’Ètat. Un exemple éloquent en est la langue. Dès 1539, par l’édit de Villers-Cotterêts, le roi François Ier impose l’usage du français dans les documents judiciaires pour contrecarrer le latin, langue des tribunaux ecclésiastiques. Un siècle plus tard, la fondation, en 1634, par Richelieu, de l’Académie française vise à contrôler l’évolution de la langue et de l’orthographe, signe que le pouvoir attache une importance évidente à cette question. La lutte de la Révolution contre les langues régionales et les patois, ainsi que l’essor de l’Instruction publique au XIXe siècle, contribuent à généraliser le français sur le territoire. L’État français a donc ainsi décidé que ce qui méritait d’être transmis aux générations ultérieures était le français et que les langues régionales et le latin n’avaient aucune importance dans notre histoire et notre identité. La loi du 4 août 1994 plaçant la langue française sous la protection de l’État entre dans cette continuité.

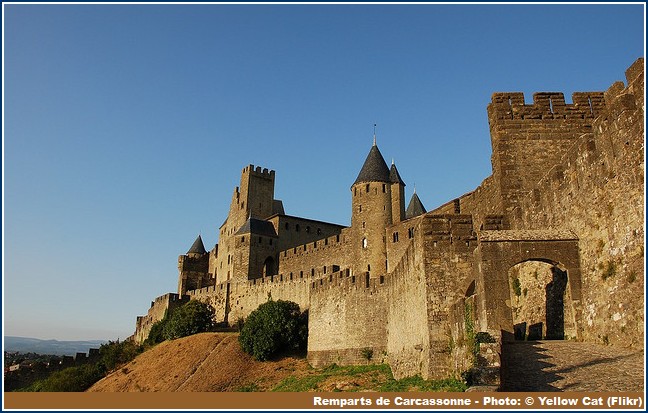

L’État a fait de la langue mais aussi du territoire, un élément de patrimoine en France : la loi du 5 janvier 1983 déclarait en effet ce territoire « patrimoine commun de la nation ». À l’heure de la mondialisation, ces décisions visent, d’une certaine manière, à réaffirmer l’identité française dans un monde où les frontières tendent à s’estomper et où la mobilité des populations s’accentue. De plus, la France, membre de l’Union européenne, participe à l’élaboration d’une autre identité, européenne. Les Journées européennes du patrimoine furent instituées en 1991 par le Conseil de l’Europe et voient — malgré leur dénomination — la participation de pays extra-européens tels que la Turquie et Taïwan. La liste du patrimoine mondial de l’humanité de l’Unesco achève de mettre à mal la notion d’identité. Ainsi se retrouve aujourd’hui la tension qui existait déjà dans l’antiquité entre patrimoine d’identité et patrimoine universel. Le Taj Mahal, chef d’œuvre indien de l’art musulman du XVIIe siècle, n’a aucun lien historique avec la France mais prend du sens si on le considère comme un exemple éloquent de l’architecture produite par une civilisation à un moment donné de son histoire. De même, l’Acropole d’Athènes ne signifie rien pour un Égyptien sur le plan du patrimoine d’identité, mais lui rappelle que l’antiquité a vu se côtoyer plusieurs civilisations avancées, notamment la grecque et celle des pharaons…

Les critères de sélection du Patrimoine en France, enjeu de l’identité

Au XXe siècle l’éventail du patrimoine en France s’élargit. Les monuments et objets de la période allant de la Renaissance au XVIIIe siècle, rares jusque-là, se font de plus en plus nombreux. Le XIXe siècle, qui était également le grand absent des listes, commence de figurer dans le patrimoine en France. Mais il faut attendre la Ve République pour le voir mieux pris en compte, tout comme le XXe siècle. Par ailleurs émergent la question des « nouveaux patrimoines » : qu’ils soient naval, urbain, rural, aéronautique, photographique, ils viennent enrichir le patrimoine national mais aussi contester la prétention de l’État à définir seul ce dernier. En effet, ce sont des responsables associatifs ou des collectivités locales qui, dans les années 1970 et 1980, ont entrepris de faire figurer les domaines de la technique, de la science ou de l’ethnologie dans le patrimoine.

Cet élargissement de l’éventail du patrimoine en France provoque ainsi des réactions hostiles de deux ordres, moderniste et unitaire. La première dénonce une tendance à une muséification générale signifiant la mort. La seconde souhaite recentrer la notion de patrimoine autour de ce qui relève traditionnellement des pouvoirs publics. Aucune de ces deux réactions n’est pertinente selon nous : en quoi la volonté de transmettre aux générations futures signifierait la mort ? Et pourquoi seul l’État serait fondé à dicter ce qu’est le patrimoine, ce qu’est l’identité française ?

L’attitude patrimoniale qui s’est développée dès l’antiquité nous indique l’importance de la conservation des traces du passé, des témoins de qui fut notre histoire. Ces traces rappellent nos origines et d’où l’on vient, ce qui nous a fait. Le patrimoine suppose donc une identité commune. Il est évident que, malgré l’existence de l’UNESCO, cette identité commune est loin d’être perçue par la majorité des populations comme humaine. A priori, il est difficile de faire comprendre à un Français que les pyramides d’Égypte font partie de son identité. Et pourtant, les cathédrales gothiques de Laon ou de Reims firent partie d’un monde aussi étranger à lui que les édifices des pharaons. Tous ces monuments traduisent la même préoccupation des êtres humains pour l’au-delà, la vie après la mort et la croyance en une ou plusieurs divinités. Elles reflètent seulement deux manières de pratiquer une religion.

Aller plus loin sur le Patrimoine en France

BABELON, Jean-Pierre et CHASTEL, André, « La notion de patrimoine », in Revue de l’art, n° 49, 1980.

LENIAUD, Jean-Michel, « Patrimoine, art » dans l’Encyclopӕdia Universalis, 2004.

SIRE, Marie-Anne, La France du Patrimoine. Les choix de la mémoire, Paris, Gallimard, « Découvertes », 1996.

- Le Patrimoine en France entre histoire et identité - Sep 19, 2014

- Nazisme et révolution : le nazisme est-il un « centrisme » ou un socialisme ? - Mar 24, 2014

- Le baron de Batz, héros de « La Révolution fracassée » - Déc 5, 2013