Sortir a Munich.Loisirs et Culture : découvrez l’Agenda 2013 des opéras à Munich (Muenchen). L’opéra un loisir très apprécié à Munich et de nombreuses représentations et une programmation variée traduisent cet intérêt des munichois pour l’opéra.

Sortir a Munich : Opera saison 2012-2013

La fille mal gardée au Prinzregententheater

Le Ballet national bavarois propose dans le cadre des Münchner Opernfestspiele 2012 la reprise de La fille mal gardée dans la version de Frédéric Ashton sur une musique de John Lanchbery dont la partition est un arrangement libre des musiques originales de Ferdinand Hérold et d’autres compositeurs. le ballet avait été monté à Bordeaux en 1789, à quelques jours de la prise de la Bastille.

Frederick Ashton avait découvert le livret original de Jean Bercher, dit Dauberval, à la fin des années cinquante et avait décidé e de rendre hommage en 1960 au chorégraphe du dix-huitième siècle en créant sa joyeuse « symphonie pastorale » à Covent Garden avec le Royal Ballet.

La fille mal gardée est une bergerie typique du dix-huitième siècle français, un des plus anciens récits de ballet qui soit encore dansé aujourd’hui. Elle met en scène l’histoire de Lise, la fille unique de Simone, une veuve propriétaire d’une ferme prospère. Lise est amoureuse de Colas, un jeune berger désargenté. Cela contrarie sa mère qui souhaite que sa fille fasse un beau mariage, qu’elle épouse Alain, le fils de Thomas, un riche fermier. Mais Lise a plus d’un tour dans son sac et sait ce qu’elle veut. Colas finit par enlever Lise, alors qu’un orage gronde, et le fils du fermier s’envole emporté par son ombrelle. Le tout est mené dans une naïveté bon enfant, avec tous les poncifs de la bergerie: un chariot de foin, des poneys, le coq et ses poules, la danse villageoise autour de l’Arbre de mai.

L’histoire sert de prétexte à des danses exigeantes pour virtuoses. Ashton et Lanchbery ont ainsi ressuscité le pas du ruban au cours duquel Lise et Colas exécutent un délicieux « pas » intriqué mettant en œuvre un ruban en satin de couleur rose, ce qui produit un spectaculaire dessin aérien. Ashton a aussi conservé la séquence de mime connue sous le nom de Lorsque je serai mariée, un passage fameux que toutes les grandes ballerines ont interprété lorsqu’elles tenaient le rôle de Lise. Il introduit également une fameuse danse des claquettes, un numéro humoristique interprété par Simone accompagnée de quatre ballerines : Lise chausse sa mère avec une paire de claquettes. Celle-ci ne peut résister et part dans un numéro aussi célèbre qu’endiablé au cours duquel les danseurs utilisent les chaussures sur pointes.

Agenda

Pendant le festival d’Opéra de Munich 2012

Les 5, 6, 8 et 11 juillet

au Prinzregententheater.

En 2013

Les 9 et 10 janvier 2013

Les 12, 13 et 14 juillet 2013

Pour réserver, cliquer ici, puis cliquer sur la date désirée et suivre la procédure

L’affiche

Récital de Kristine Opolais le 23 février 2013 à la salle Hercule

Kristine Opolais chantera des airs de Verdi, Puccini, Dvorak, Smetana et Tchaikovsky

La soprano lettone vient de faire ses débuts très applaudis au Metropolitan Opera de New York avec sa prise de rôle de la Magda de La rondine de Puccini. Le public munichois connaît son extraordinaire interprétation de Rusalka: Kristine Opolais fit ses débuts munichois au Bayerische Staatsoper en octobre 2010. Nous la retrouverons pour une soirée de récital le 23 février. Elle sera accompagnée de l’Orchestre symphonique de Munich placé sous la direction du chef d’orchestre russe Mikhail Tarkanikov, avec des arias de Verdi, Puccini, Tckaikosky, Dvorak et Smetana. Le théâtre Mikhailovsky de Saint-Pétersbourg a confié depuis janvier 2013 les directions musicale et artistique à Mikhail Tarkanikov, qui a auparavant travaillé au Théâtre Mariinsky et est fréquemment invité par de grandes Maisons comme, entre autres, la Scala de Milan, le Bayerische Staatsoper ou le Tokyo Symphony Orchestra.

Tickets: MünchenMusik und München Ticket

Opéra de Munich: Richard Jones met en scène Hänsel et Gretel

Après 48 ans de bons et loyaux services, l’Opéra de Munich a décidé de remiser au placard la très belle mise en scène de feu Herbert List, datant de 1965, qui a fait la joie de plusieurs générations de petits comme de grands. C’est à Richard Jones qu’a été confiée la nouvelle mise en scène du célèbre opéra d’Englebert Humperdinck Hänsel et Gretel. C’est la troisième mise en scène de Richard Jones à Munich: il a récemment monté un Lohengrin des plus controversés et Les contes d’Hoffmann qui fut bien plus applaudi. Première le dimanche 24 mars.

L’orchestre d’Etat bavarois sera dirigé par Tomáš Hanus, qui est actuellement aussi au pupitre pour Jenufa. Ävec là aussi une nouveauté: pour la première fois au Bayerische Staatsoper on jouera la partition publiée il y a quelques années aux éditions Schott. Tomáš Hanus s’est attaché à essayer de restituer au plus près les intentions et les exigences musicales du compositeur.

Ce sont deux jeunes artistes, issues de l’Opernstudio munichois et qui aujourd’hui font partie de la troupe de l’opéra, qui se sont vu attribuer les rôles-titres: l’Irlandaise Tara Erraught, qui a récemment enflammé le public par sa prestation dans le rôle de Romeo, un remplacement au pied levé lors de la première de I Capuleti e i Montecchi, joue Hänsel. A ses côtés, Hanna-Elisabeth Müller tient la partie de Gretel. Le ténor Rainer Trost fait ses débuts dans le rôle de la sorcière. Décors et costumes de John Macfarlane.

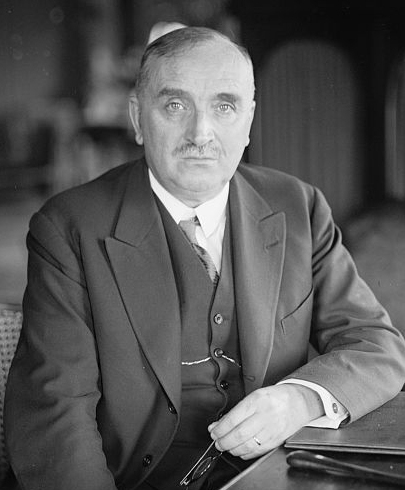

Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel

Premiere le 24 mars 2013

Les 27 mars, 1, 4 et 7 avril au Théâtre national.Source et réservations: le site du Bayerische Staatsoper

Opéra de Munich: l’incomparable Jenůfa de Tomáš Hanus

Le Bayerische Staatsoper reprend actuellement la Jenůfa de Leoš Janáček dans la mise en scène de Barbara Frey de 2009-, une mise en scène sobre et cohérente qui a pour grand avantage de soutenir l’action et de la rendre aisément lisible, et qui utilise admirablement bien l’espace scénique. Les lignes visuelles et la dynamique des personnages principaux et des choeurs sont aussi belles qu’efficaces.

La base du décor est installée au premier acte: des émergences rocheuses sur ce qui pourrait être une grève encombrée de fûts en acier, pour certains à demi enfoncés dans le sol, avec l’image d’ éoliennes en mouvement projetée sur la toile du fond de scène, avec un très beau camaïeu de gris plombés. Au premier acte, les rochers de droite reçoivent une simple table de cuisine avec des chaises, la vieille Buryja y épluche ses légumes. Au deuxième acte, une pauvre maison en coupe sur pilotis qui laisse supposer une zone inondable par des crues ou ou des marées surplombe les rochers à gauche de la scène, la maison de la sacristine qui a été construite exactement sous une éolienne dont on ne voit que la partie inférieure du pilier, un mobilier aussi pauvre que la maison style années 60 avec un petit poste de télévision. Au troisième acte pour la scène du mariage, la maison a disparu, seul reste le mobilier au même emplacement. Barbara Frey a un art consommé du tableau et les décors de Bettina Meyer sont particulièrement réussis, dans une esthétique de la simplicité avec un emploi subtil, tendre et nuancé de la couleur, soutenu par le beau travail des lumières de Michael Bauer.

La symbolique de la disparition des murs et du toit de la maison au troisième acte se comprend aisément: l’enfant de Jenůfa est mort, assassiné par la sacristine, par son mariage Jenůfa partira de la maison et la sacristine sera sans doute emprisonnée, on assiste au drame de la désagrégation d’une maisonnée. Ce qui pose question, c’est l’anachronisme de la modernité de cette mise en scène, le décor années 50 ou 60 de la maison qui semble un reliquat de l’après-guerre , le poste de télévision et, anachronisme dans l’anachronisme, les éoliennes du début du 21ème siècle. Passe encore pour le symbolisme des éoliennes: la maison est installée sous une éolienne, ce qui souligne la pauvreté extrême de la famille de Jenůfa (Qui donc voudrait vivrait sous le bruit constant des ces grandes ferailles mugissantes?); la présence d’éoliennes supposent un pays aussi venteux et désolé que l’est le destin des femmes chez Janáček. Autant en emporte le vent! Le problème est que toute la structure sociale dans cet opéra est typique d’une société rurale de la fin 19ème siècle, dans laquelle les rôles sont partagés par la tradition, la femme à la maison, l’homme à la glèbe, au charbon ou à la guerre, et dans laquelle l’émancipation de la femme n’existe même pas à l’état de rêve: la femme n’est pas autonome, n’a pas accès au travail rémunéré, son destin dépend de son apparence physique et l’apparence de sa vertu, une fille-mère défigurée est une femme perdue. Au temps des éoliennes, Jenůfa serait une maman comme les autres, son enfant vivrait dans une famille monoparentale et serait placé à la crèche pendant que sa mère va travailler. Les éoliennes de Barbara Frey, pour métaphoriques qu’elles soient, n’en sont pas moins un anachronisme incongru dans cette mise en scène par ailleurs bien huilée, toute au service de l’action et fidèle au livret, et qui laisse toute la place au chant et à la musique.

La direction musicale est confiée au chef Tomáš Hanus, un Tchèque qui a une connaissance intime et un amour que l’on sent viscéral de la musique de son pays, et particulièrement de celle de Janáček. Il parvient à exprimer la douceur et l’unité symphonique d’une musique qui, au-delà des hystéries des drames individuels et collectifs des personnages, communique un message rédempteur de pardon et d’espoir, avec une compréhension profonde et compassionnelle de l’humaine condition. La proximité de Tomáš Hanus et de Leoš Janáček et évidente: le jeune chef a étudié à l’Académie Janáček pour la musique et le drame de Brno, la ville qui a vu la création de Jenůfa en 1904; on a pu ces dernières années apprécier ses interprétations d’autres oeuvres du compositeur sur plusieurs grandes scènes européennes. Il réalise un travail complice avec l’excellentissime orchestre d’Etat de Bavière, visiblement ravi de travailler sous sa direction, et dont il obtient le meilleur. Le résultat est magnifique, va droit au coeur et touche profondément l’âme. Les choeurs préparés par Sören Eckhoff participent de la même unisson et de la même excellence. Et comme la distribution n’est pas en reste, tout au contraire, on a l’occasion de vivre un moment musical qui relève de la perfection. La musique de Janáček s’en trouve déclinée dans toute sa beauté, dans toute sa puissance, dans toutes ses tensions dramatiques et ses secousses pourtant sous-tendues par d’humaines douceurs. Le travail de Tomáš Hanus privilégie une lecture romantique de l’oeuvre qui donne accès à une compréhension plus empathique des personnages, on a déjà entendu ailleurs des Jenůfa plus saccadées qui mettent davantage l’accent sur sa modernité et où l’on discerne moins l’unité sous-jacente de l’oeuvre, qui roule comme une vague de fond que révèle parfaitement le chef tchèque. Avec Tomáš Hanus, les diversités rythmiques de l’oeuvre et sa richesse instrumentale se voient reliés dans l’histoire dramatique d’un poème symphonique. Cette interprétation donne un sens musical en nous conduisant à l’aboutissement de l’oeuvre: le pardon, le repentir et l’espoir qui animent la fin du drame.

La distribution des rôles principaux est tout bonnement exceptionnelle, avec des chanteuses et chanteurs tout au service de l’oeuvre et des personnages qu’ils incarnent et jamais à la recherche d’un panache personnel. La soprano finnoise Karita Mattila donne une Jenůfa éclatante de sensibilité et épouse les contours de cette âme féminine éperdue puis tourmentée tant par sa performance vocale que par son jeu d’actrice, avec une présence en scène impressionnante qui nous transporte dans l’action et abolit la distance scénique, tant elle sait parfaitement dessiner son personnage. Gabriele Schnaut fait cette année un second retour remarqué à Munich en sacristine, avec une puissance souveraine de la voix, une présence scénique imposante, mais aussi une capacité d’attention, de soutien et de collaboration avec les autres chanteurs, une grande chanteuse avec une technique vocale impressionnate. La malédiction qu’elle jette en interdisant pour un an le mariage de Jenůfa a l’intensité et les accents de la tragédie antique. Son interprétation du monologue du deuxième acte est une pièce d’anthologie, de même que la scène finale où elle avoue son crime. Le Steva Buryja du tchèque Pavel Černoch, lui aussi issu de l’Académie Janáček, confirme sa performance de l’opéra de Brno où il avait déjà incarné avec bonheur le personnage, il rend bien la personnalité d’un bellâtre alcoolisé qui a échappé à la conscription et la mollesse de riche héritier de Steva. Laca Clemen est l’heureuse spécialité de Stefan Margita qui en a fait sa carte de visite puisqu’il a chanté le rôle de Tel Aviv à San Francisco en passant par Paris, Lyon ou Houston. Il en donne une interprétation aussi brillante que sensible et rend merveilleusement bien compte de ce personnage à l’évolution complexe: l’amoureux éconduit et vengeur du début laisse place à l’amant coupable et bourré de remords qui finit par trouver le chemin pourtant très improbable d’un amour enfin partagé, sage et heureux. La qualité du jeu d’acteur dans la transformation morale du personnage est remarquable. Il faut une grande voix et un grand acteur pour rendre compte de cette complexité, c’est ce que nous offre Stefan Margita, à qui on aurait tort de reprocher d’avoir approfondi le rôle. Un très grand Laca! Les rôles secondaires sont généralement bien tenus, avec surtout la performance très remarquée et très physique de la bergère d’Angela Brower.

la fin est un nouveau départ

Par delà monde machiste de l’opéra de Janáček, un monde de pauvreté, de misère, d’alcool et de violence parfois criminelle, il y a le message de pardon et de douceur d’une Jenufa qui parvient à transcender la douleur de la femme délaissée, lacérée dans sa chair et dont l’enfant a été assassiné, il y a cette rédemption quasi incroyable. Avec cet orchestre, ces choeurs, ce chef et le travail incomparable de ces chanteurs et de ces chanteuses, on parvient à y croire et l’opéra atteint à la grandeur de la tragédie antique, et on sort de là reconnaissant et transformé par les vertus cathartiques d’une musique aussi bien exécutée.

Prochaine représentation : le 16 mars à 19 heures. Crédit photographique: Wilfried Hösl

Le nouvel Hänsel und Gretel de l’Opéra de Munich enchante petits et grands

Pour renouveler son Hänsel und Gretel, l’Opéra de Munich a choisi la mise en scène que Richard Jones a montée en 2007 au Metropolitan Opera de New-York, après Cardiff, Chicago et San Francisco, et qui est bien connue des amateurs puisque elle est sortie en DVD en 2008, dans une captation new-yorkaise. Si l’option du MET avait été de produire l’opéra en traduction anglaise, public enfantin oblige, le Bayerische Staatsoper en revient bien sûr au texte allemand, et sans surtitrage, comptant sur la diction de ses chanteurs, la surestimant sans doute, mais c’est un mal pour lequel il existe un remède.

Après 48 ans de bons et loyaux services, l’Opéra de Munich a donc décidé de remiser au placard la très belle mise en scène de feu Herbert List, datant de 1965, qui a fait la joie de plusieurs générations de petits comme de grands. La mise en scène de Richard Jones est nettement plus onirique et fantasmée que celle de List, qui collait davantage à la lettre du livret. Jones est un metteur en scène dont deux productions récentes font régulièrement l’affiche au Théâtre national: il a récemment monté un Lohengrin des plus controversés alors que des Contes d’Hoffmann qui furent bien mieux accueillis.

Un rideau à l’allemande découpe et rythme les scènes en mettant l’accent sur le thème que Jones place au centre de l’oeuvre: la faim. La faim des familles pauvres qui pousse les parents au désespoir, avec un père qui s’alcoolise et une mère dépressive qui se bourre aux médicaments et fait une tentative de suicide en scène en voulant en avaler tout un flacon, la faim des enfants qui les pousse à toutes les transgressions, la faim sans fin de l’ogresse qui joue sur la faim des autres pour satisfaire la sienne dans une atroce folie meurtrière. Une énorme assiette flanquée d’un couteau et d’une fourchette occupe tout le rideau avant le premier acte, une bouche ensanglantée aux dents menaçantes y précède le deuxième acte. Après l’entracte, la toile d’avant-scène représente une assiette et des couverts utilisés où restent des traces de sang, enfin avant la scène finale, l’assiette est brisée. On comprend progressivement qu’il s’agit de l’assiette de la sorcière-ogresse et que la vitalité des enfants l’emportera sur les forces destructrices du mal.

Chaque scène se déroule dans une cuisine: la pauvre cuisine des parents avec son frigidaire et ses armoires vides, la cuisine-forêt avec d’inquiétants hybrides d’arbres vêtus de costumes d’hommes placés comme des piliers le long de ses parois végétales, puis l’extraordinaire cuisine de la sorcière, avec son four et son frigidaire démesurés. Le frigidaire contient des tronçons de corps d’enfants ensanglantés et congelés, une des parois supporte un arsenal de scies dont on comprend aussitôt l’usage qui en est fait, des enfants déjà transformés en pains d’épices sont placés le long des murs ou sous l’énorme plan de travail surélevé débordant de gâteaux qui occupe tout le centre de la scène.

L’orchestre d’Etat bavarois est dirigé par Tomáš Hanus, qui vient aussi de le mener dans une merveilleuse interprétation de Jenufa. Hanus fait jouer pour la première fois au Bayerische Staatsoper la partition publiée il y a quelques années aux éditions Schott, en s’attachant à restituer au plus près les intentions et les exigences musicales du compositeur.

Il convient encore de souligner le haut niveau d’exigence en matière de jeu théâtral, avec les performances particulièrement réussies de Rainer Trost, un ténor qui fait ses débuts à l’opéra de Muncih et qui donne une fabuleuse ogresse, on oublie qu’il s’agit d’un homme tant son travesti et son jeu de scène sont réussis, celle des parents et particulièrement la simulation de l’état d’ébriété tant dans le jeu que dans le chant par Alejandro Marco-Buhrmester. La Gertrud de Janina Baechle n’a pas la voix de sa stature et malgré une bonne présence en scène ne séduit pas musicalement. Ce sont deux jeunes artistes, issues de l’Opernstudio munichois et qui aujourd’hui font partie de la troupe de l’opéra, qui se sont vu attribuer les rôles-titres: l’Irlandaise Tara Erraught, qui a récemment enflammé le public par sa prestation dans le rôle de Romeo, un remplacement au pied levé lors de la première de I Capuleti e i Montecchi, joue Hänsel avec un beau jeu d’adolescent. A ses côtés, Hanna-Elisabeth Müller tient la partie de Gretel et séduit par son soprano particulièrement clair, avec des limpidités cristalines. Les décors et les costumes de John Macfarlane sont des plus réussis. Plus de cinquante enfants forment le choeur magnifiquement stimulé et dirigé par Stellario Fagone.

Les applaudissements et les trépignements enthousiastes et joyeux des enfants dans l’assistance sont la meilleure reconnaissance que pouvait recevoir le travail remarquable de tous ces artistes et de ceux qui les ont préparé et dirigé.

A voir en famille!

Engelbert Humperdinck

Les 4 et 7 avril au Théâtre national

Source et réservations: le site du Bayerische Staatsoper

Crédit photographique: Wilfried Hösl

Le Vaisseau fantôme de Wagner avec Anja Kampe à l’Opéra de Munich

Le Bayerische Staatsoper reprend en avril et en juin 2013 sa production du Vaisseau fantôme de Richard Wagner dans la mise en scène conçue en 2006 par Peter Konwitschny en coproduction avec le Bolchoï. C’est Asher Fisch qui dirigera l’Orchestre d’Etat bavarois.

Anja Kampe incarne Senta. Elle avait fait ses début dans le rôle en 2006 à l’Opéra de Munich. Après Munich, la soprano pourra être encore entendue cette année dans le Fliegende Holländer à Vienne en mai puis à Zurich à la fin de l’année, autour des fêtes, pour revenir ensuite à Munich. Anja Kampe est une des grandes spécialistes du rôle qu’elle a chanté sur de nombreuses scènes, de la Monnaie de Bruxelles au Nouveau Théâtre national de Tokio, en passant par le Deutscher Oper am Rhein, Hambourg, Covent Garden ou le Teatro Real de Madrid. En février, elle l’a chanté à la Scala, aux côtés de Bryn Terfel, dans une mise en scène d’Andreas Homoki, déjà présentée à Zurich où la soprano avait rencontré un beau succès critique.

Daland est chanté par Rafal Siwek et Erik par Klaus Florian Vogt. Johan Reuter tient la partie du Hollandais. Heike Grötzinger sera Mary et Kevin Conners le pilote de Daland.

Décors et costumes de Johannes Leiacker

Les 14, 17 et 20 avril et le 28 juin au Théâtre national de Munich

Crédit photographique: Wilfried Hösl

Wagner : Le Hollandais volant- Asher Fisch/Konwitschny

Le spectacle est prévu en liveweb le 20 avril. A cette occasion, le public international non germanophone pourrait ne pas comprendre grand chose à la mise en scène très Regietheater de Konwitschny et crier au crime de lèse-Wagner là où le public germanophone sourit et se sent volontiers complice, spécialement à partir de la grande scène du choeur des fileuses.

Le premier acte est mis en scène de façon quasi traditionnelle: les deux bateaux sont représentés hors champ visuel, leur présence est signalée par les deux passerelles d’accès qui se font face: côté cour la passerelle d’acier du bateau de Daland, puis côté jardin celle de bois avec ses cordages vieillis empesés d’algues du vaisseau fantôme. L’action nous est contemporaine, ce qui se comprend par les vêtements des marins norvégiens. Le Hollandais et ses marins semblent par contre sortis tout droit de la Ronde de nuit de Rembrandt ou des portraits de Rubens avec leurs grandes bottes, leurs larges chapeaux et leurs vêtements bordés de dentelles.

C’est l’acte II qui risque de surprendre. Les femmes norvégiennes qui attendent le retour des hommes surpris par la tempête ont depuis longtemps légué leurs fuseaux et leurs rouets au musée ethnographique de la ville portuaire et passent leur temps à faire du ‘spinning’ dans la salle d’entraînement d’un studio de fitness géré par Mary. Peter Konwitschny a joué sur un glissement linguistique. Le ‘spinning’, ou ‘indoor cycling’, consiste à pédaler à rythme soutenu sur un vélo fixe. Les cours de spinning sont donnés dans des salles pourvues de nombreux vélos fixes. Mary entraîne dans sa salle les femmes des marins, qui chantent enfourchées sur leurs vélos le fameux Summ und Brumm, Du gutes Rädchen, le célèbre choeur des fileuses. La roue du rouet (Rädchen) a été remplacée par les roues des vélos. Filer, en allemand, se dit Spinnen, et voila, le tour est joué, les fileuses filent grand train sur leurs vélos fixes. Ce type de jeu de mots sur l’homonymie est extrêmement divertissant en allemand, une langue qui, à l’instar du français, même si c’est dans une moindre mesure, connaît elle aussi l’ humour homonymique.

En allemand, Spinnen signifie aussi aujourd’hui dérailler, perdre la raison, un peu ce qui arrive à Senta qui délire joyeusement avec son amour pour un héros de légende. Elle arrive en retard au cours de fitness, portant sous le bras un tableau représentant son fantasme, le portait du légendaire Hollandais, qui est en fait une copie du plus célèbre des auto-portraits de Rubens. Ses copines le lui dérobent et se le passent pour se moquer de sa chimère et Senta court entre les vélos pour essayer de le récupérer. Erik rentre en scène en peignoir de bain, il doit sortir du sauna ou de la piscine du complexe sportif. Sans doute vient-il de recevoir un appel d’un des marins sur son portable, ce qui lui permet d’annoncer le retour sain et sauf du navire de Daland et de ses hommes. L’arrivée du Hollandais en grand costume d’officier du XVIIème siècle parmi ce groupe de femmes en ‘leggins’ fait contraste…Erik finira par déchirer le portrait en le fracassant sur un des vélos de la salle de sport.

Tout rentre dans l’ordre traditionnel au troisième acte, une fête est organisée dans un entrepôt sobrement suggéré par des poutrelles et des cordages. Les deux groupes de marins sont campés avec des attitudes très contrastées: aux débordements d’ivresse joyeuse des Norvégiens s’oppose la triste dignité du groupe de marins hollandais parmi lesquels se trouve le Hollandais, que l’on entrevoit de dos seulement. Il surprend ainsi les propos d’Erik qui rappelle ses promesses à une Senta désespérée, sans qu’il ait à se cacher, il est confondu dans la foule de ses marins. Il lui suffira alors de se détacher du groupe pour se faire reconnaître de la femme dont il croit qu’elle l’a trahi. Konwitschny nous donne un final détonant puisque Senta se suicide non en se jetant dans les flots déchaînés en mettant le feu à un baril de poudre dont l’explosion emporte tout le monde, orchestre compris semble-t-il puisque les dernières mesures de l’opéra sont diffusées par la transmission d’un enregistrement qui semble venir du fond de scène.

Sur le plan musical, le baril de poudre est bien la seule chose qui déton(n)e avec un orchestre, des choeurs et un plateau de chanteurs exceptionnels. Anja Kampe, qui a s’est fait une spécialité du rôle, donne une Senta vibrante de passion, avec une présence en scène enflammée, une voix lumineuse et puissante au chant radiant, des aigus fort bien travaillés, sa ballade du deuxième acte est magnifique de maîtrise. Daland devait être chanté par Rafal Siwek, mais le chanteur, souffrant, a été remplacé par la basse danoise Stephen Milling qui en impose par sa large stature puissante et débonnaire et impressionne musicalement surtout par de beaux graves. L’Erik de Klaus Florian Vogt, en grande forme, séduit par sa musicalité et le charme de son bel canto wagnérien, avec une capacité de projection confondante. Johan Reuter tient la partie du Hollandais et, sans avoir la puissance d’Anja Kampe, forme cependant un beau couple musical avec la chanteuse, avec de belles clartés dans le mezzo. Norbert Ernst donne un pilote très applaudi, avec son beau ténor wagnérien. Okka von der Damerau chante Mary et complète avec bonheur ce très beau plateau. Les choeurs de Sören Eckhoff livrent un travail d’une clarté et d’une unité époustouflantes. Asher Fisch, qui a abordé Wagner lorsqu’il était l’assistant de Barenboim à Berlin, en donne une vision inspirée quoique parfois autoritaire et anime un orchestre qui confine à la perfection, tout à son bonheur de rejouer cette oeuvre qui lui va comme un gant.

Les 17 et 20 avril et le 28 juin au Théâtre national de Munich. Livestream le 20 avril.

Crédit photographique: Wilfried Hösl

L’étudiant pauvre (Der Bettelstudent) au Prinzregententheater

Une opérette en trois actes, sur une musique de Carl Millöcker et un livret de Friedrich Zell et Richard Genée. Une production du Theater-am-Gärtnerplatz, dans une nouvelle mise en scène d’Emmy Werner, la directrice du Volkstheater de Vienne.

Cette opérette, qui mêle les rythmes entraînants des polkas, des valses et autres mazurkas, est connue pour sa richesse mélodique et comporte des airs très fameux comme « Ich habe kein geld, bin vogelfrei », « Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst » ou « Ich knüpfte manche zarte Bande ». Créée le 6 décembre 1882 au Theater an der Wien à Vienne, elle compte parmi les plus importantes opérettes viennoises.

L’opérette a des racines françaises puisque le livret s’inspire de la pièce de théâtre de Les noces de Fernande de Victorien Sardou (1870) et de l’opéra comique Le Guitarréro (1841). Elle connut un succès rapide puisqu’elle fut très vite montée à New York, en 1883, d’abord en version originale au Thalia Theater puis en traduction anglaise à Broadway, avant d’être jouée à l’Alhambra Theater de Londres en 1884. La première adaptation française, écrite par Alfred Hennequin et Albin Valabrègue, eut lieu le 10 janvier 1885 à Bruxelles, suivie le 18 janvier 1889 par une reprise au Théâtre des Menus Plaisirs à Paris.

L’action se passe à Cracovie, dans une Pologne soumise à l’occupation saxonne. Le gouverneur saxon, le colonel Ollendorf, s’est fait publiquement rabrouer par la comtesse polonaise Laura Nowalska, qu’il avait pourtant seulement embrassée sur l’épaule (« Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst »). Il veut se venger de cette offense et pour ce faire, va essayer de ridiculiser la comtesse et sa fille. Il a appris qu’elle n’acceptera comme gendre qu’un prince polonais. Ollendorf propose à deux prisonniers, deux étudiants pauvres, de jouer les princes polonais pour séduire la fille de la comtesse, en leur promettant la liberté et une récompense. Mais le faux prétendant tombe amoureux de la fille de la comtesse…L’intrigue amoureuse est étroitement liée au drame historique. Le drame se dénoue par la victoire des Polonais qui se soulèvent contre l’occupant saxon, et par le triomphe de l’amour. Un des deux étudiants pauvres était en fait un prince polonais déguisé, l’autre est anobli pour son courage et peut épouser la jeune fille qu’il aime et qu’il avait d’abord accepter d’abuser. Tout se termine par un double mariage et bien sûr en chansons. (Pour le synopsis complet, cliquer ici).

Les 12, 16, 17, 26, 27, 29 et 30 avril 2013

Les 2, 3, 4, 10 et 12 mai 2013 au Prinzregententheater

Représentations spéciales jeune public les 26 et 29 avril.

Tickets à réserver par internet ou par téléphone au 089 2185 1960 ou par courriel tickets@gaertnerplatztheater.de

Crédit photographique Christian Zach

Un Bettelstudent endiablé au Prinzregententheater

Il reste encore cinq soirées pour aller voir l’excellente production du Theater-am-Gärtnerplatz qui joue au Prinzregententheater, et c’est, ces jours-ci, le spectacle à ne pas manquer sur les scènes munichoises.

La metteur en scène viennoise Emmy Werner place toute l’action dans l’hôtel Polonia, un hôtel en ruine que l’occupant saxon a transformé en prison où sont incarcérés les patriotes polonais. Seule une chambre est occupée par trois dames, une comtesse polonaise appauvrie et ses deux filles, toutes les trois sans le sou. La scène est occupée par le hall central de l’hôtel et entourée de galeries où se trouvent les chambres dont les portes s’ouvriront opportunément pour laisser sortir les prisonniers ou les trois dames.

Emmy Werner, qui dirige le Volkstheater de Vienne, maîtrise parfaitement l’art de l’opérette, connaît les goûts d’un public populaire qu’elle entraîne dans l’action avec une succession ininterrompue de tableaux animés parfaitement chorégraphés grâce à la collaboration complice du maître de danse de la maison, Karl Alfred Schreiner. Les décors et les costumes sont de Rainer Sinell. Tout cela valse et bouge sans arrêt, Emmy Werner nous entraîne dans le monde primesautier de Carl Millöcker qui traite des faits graves, l’occupation saxonne d’une Pologne asservie à la botte de l’occupant, avec la légèreté de cet esprit viennois qui croit que tout peut se résoudre par l’étourdissement des valses et du champagne et qui se refuse à prendre quoi que ce soit trop au sérieux. Le simple fait de placer une tentative de baiser repoussé par un coup d’éventail au départ du drame (le célèbre air « Ach ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst ») en dit long sur la frivolité amusée du monde de l’opérette: on est là pour s’amuser et s’émouvoir, pas pour se lamenter sur les horreurs de la guerre, même si justice sera faite, l’occupant sera repoussé, le gouverneur saxon trompé et vaincu, l’étudiant pauvre deviendra riche et sera anobli, et la Pologne sera rendue aux Polonais!

On est là pour s’amuser, et Emmy Werner utilise les ficelles du théâtre de régie pour pimenter l’action: ainsi de l’utilisation des allusions aux scandales du moment, le texte du livret est, c’est coutumier, partiellement réécrit. Le public rit énormément des allusions aux ‘affaires’ de l’actualité politique allemande. Ainsi les changements d’identité imposés à l’étudiant pauvre permettent de se moquer des politiciens qui effectuent des faux ou font de l’abus de biens publics, l’Allemagne a récemment connu plusieurs scandales du genre.

Et puis, et surtout, c’est la fête à la musique. On entre très vite dans les rythmes de l’opérette, et on a très vite envie de reprendre des refrains facilement assimilables, les polkas, les mazurkas et les valses donnent des fourmis dans les jambes et on entend parfois les pieds du public battre la cadence. C’est une musique participative. On se laisse entraîner par les nombreux choeurs, admirablement dirigés par Jörn Hinnerk Andersen, on a envie de fredonner. Les solistes donnent toute la mesure de leur art. Symon, l’étudiant pauvre est chanté par le beau ténor léger de Daniel Prohaska, un excellent Mathias Hausmann donne une interprétation empreinte de noblesse virile du faux étudiant Jan Janicki, avec son baryton chaleureux et puissant qui lui fait remporter des bravi mérités. Une Elvira Hasanagic éblouissante incarne Laura en maîtrisant toutes les ficelles du chant d’opérette avec une vivacité d’actrice et une présence en scène des plus animées, un régal. Simona Eisinger chante une Bronislawa enamourée tout en douceur et en finesse, avec une légèreté délicate et subtile. Hans Gröning donne un Gouverneur Olledorf honorable en déployant toute sa technique de scène pour se gagner l’audience, avec pas mal d’effets de manchette qui font bien rire. Le public munichois retrouve avec bonheur la Kammersängerin Gisela Ehrensperger en comtesse Palmatica Nowalska, elle a fait partie de la troupe du Gärtnerplatztheater pendant pas moins de 40 ans. Il en va de même de l’Enterich de Thorsten Frisch, un autre ancien de la troupe, très en forme, et très applaudi.

Les 2, 3, 4, 10 et 12 mai 2013 au Prinzregententheater

Crédit photographique: Thomas Dashuber

Opera incognita monte la Bohème de Puccini au Château de Nymphenburg

La compagnie Opera Incognita d’Ernst Bartmann et Andreas Wiedermann présentera fin mai une nouvelle production de la Bohème de Puccini dans le cadre royal de la salle Hubertus du Château de Nymphenburg. Cette compagnie revient pour la dixième fois installer ses tréteaux dans la capitale bavaroise et choisit à chaque fois un lieu de spectacle différent. L’an dernier ce fut le Cirque Krone, particulièrement bien approprié pour une mise en scène de la Clemenza di Tito, un empereur qui affectionnait les jeux du cirque. Il y a deux ans, Opera incognita nous avait donné un très bel Edgar de Puccini à l’Allerheiligen Hofkirche. Cette année, ce sera Noël en mai, comme le suggèrent les photos de la mise en scène.

Avec Dengler, Gruber, Koch, Matiushenkov, Summer, Trosino, Kjartansdottir et l’orchestre de chambre Opera Incognita.

La Bohème de Puccini

Opera Incognita

Château de Nymphenburg/ Hubertussaal

Les 24, 25, 30 et 31 Mai 2013 à 20 heures.

Prévente des billets à partir du 18 avril: München Ticket Tel. 089/ 54 81 81 81

15 80 90 91

Orpheus- Variations sur l’amour et la mort

Un collage musical de Julio Miron et Hector Guedes….

Un opéra-collage en deux parties assemblé par Julio Miron et Hector Guedes. L’opéra aborde le thème du personnage d’Orphée de la mythologie classique, un thème qui a été exploité par toute une série de compositeurs de Monteverdi à Offenbach. Il s’agit d’une création basée sur un texte de Gabriele Bodenstein. L’orchestre de 11 musiciens est placé sous la direction de Julio Miron. Mise en scène d’Hector Guedes. Une nouvelle production de Das andere Opern Ensemble.

Si le personnage d’Orphée appartient à l’histoire, il transcende son inscription dans le temps et continue de nous interpeller par tout ce que son mythe exacerbe au plus profond de nous-même: le désir, la passion, l’amour, le bonheur, la peur, la tristesse et le deuil, le doute et l’espoir. C’est ce qu’expriment toutes ces musiques, dans la variété de leurs expressions et de leurs styles, c’est ce qui nous touche.

Première le 11 juin 2013 à la salle Carl-Orff du Gasteig de Munich.

Deux autres représentations les 12 et 18 juin 2013.

Avec dans les rôles principaux:

Orpheus (Baryton): Franz Xaver Schlecht

Eurydice (Soprano): Eleni Ioannidou

Pluto (Baryton): Hector Guedes

Et un ensemble vocal composé de:

Sopranos: Claudia Quiroz, Nelli Born

Mezzosopranos: Monica Sardi, Marina Ushchapovskaya

Ténor: Andreas Stauber

Contre-ténor: Nicholas Hariades

Basses: Roland Albrecht, Urano Minari

Plus d’infos sur le site de Das andere Opern Ensemble

Tickets

Tel. +49 (0)89 54818181

Fax +49 (0)89 54818

Jusqu’au 12 Mai – Opérette: L’étudiant pauvre (Der Bettelstudent) au Prinzregententheater

Reprise de Tannhaüser au Bayerische Staatsoper

Le 29 juin 2013 dans le cadre du Festival d’été

Au pupitre Kent Nagano

D’après la mise en scène de David Alden

Décors Roni Toren

Costumes Buki Shiff

Chorégraphie Vivienne Newport

Lumières Pat Collins

Choeur Sören Eckhoff

Hermann: Christof Fischesser

Tannhäuser: Robert Dean Smith

Wolfram von Eschenbach: Matthias Goerne

Walther von der Vogelweide: Ulrich Reß

Biterolf: Goran Jurić

Heinrich der Schreiber: Kenneth Roberson

Reinmar von Zweter: Christoph Stephinger

Elisabeth: Anne Schwanewilms

Venus: Waltraud Meier 23 et 26 septembre / Daniela Sindram 29 septembre et 2 octobre / Petra Lang 29 juin 2013

Jeune berger/ quatre noble pages: Tölzer Knabenchor

Orchestre d’état bavarois et choeurs de l’opéra d’état bavarois

Opéra de Munich: le Boccanegra de Tcherniakov

La presse bavaroise a réservé un accueil plus que mitigé à la nouvelle production du Bayerische Staatsoper, un Simon Boccanegra de Verdi mis en scène par Dmitri Tcherniakov et dirigé par Bertrand de Billy. D’aucuns regrettent que l’Opéra de Munich, richement doté, se contente d’une mise en scène déjà présentée à l’English national opera (ENO) et retravaillée pour la capitale bavaroise. Pêle-mêle, les performances des chanteurs, la direction d’orchestre et les choix de mise en scène et des décors, pas assez historicisante pour l’une , trop dépouillés et pas assez maritimes pour les autres, n’ont recueilli que des suffrages peu enthousiastes.

Du chemin a cependant dû être parcouru entre la première et la représentation de ce dimanche, la troisième de la série, à l’issue de laquelle le public a réservé une standing ovation des plus enthousiastes tant aux choeurs et aux chanteurs qu’à l’orchestre et à son chef. Comme souvent, la vox populi n’a pas suivi la vox Dei.

Boccanegra élu Doge

(c) Wilfried Hösl

Dmitri Tcherniakov place l’action au XXème siècle. Le prologue se déroule dans un décor tout entier inspiré de la peinture d’Eward Hopper, et recrée l’atmosphère d’une ville américaine des années 1920, 30 ou 40: une bow-window, un immeuble de coin en forme de rotonde, et surtout un café du coin avec ses baies vitrées qui laissent voir tout ce qui se passe à l’intérieur, et qui reproduit le café du célèbre Nighthawks de Hopper. Les luttes intestines des plébéiens et des patriciens de la Gênes médiévale sont transposées dans le New York ou le Chicago mafieux de la première moitié du XXème siècle, des tractations entre clans vont mener le corsaire Boccanegra au pouvoir, un Boccanegra qui est amené ivre en scène par une voiture américaine, tous feux allumés. Les décors sont dus au metteur en scène, Tcherniakov est parvenu à rendre très exactement la manière du peintre américain.

Après le prologue, la scène qu’on vient de quitter se voit projetée sur un rideau à l’allemande, il ne s’agit pas d’une photo, mais de la scène telle que le peintre l’aurait représentée. 25 années s’écoulent, le rideau laisse la place à un deuxième rideau tout pareil au premier, puis par un jeu d’images, la projection se réduit progressivement à un tableau accroché sur un mur gris totalement dépouillé. Pendant les trois actes, on se retrouvera d’abord dans un salon terne avec une fenêtre qui ne s’ouvre pas sur la Méditerranée, puis dans une salle polyvalente tout aussi grise et terne, transformée en salle de conférence avec ses rangées de chaises noires, sa table de conférencier avec une carafe d’eau traditionnelle pour l’orateur, à côté du micro.

Le parti pris de Tcherniakov n’est pas de représenter un épisode de l’histoire italienne mais d’insister sur les dimensions psychologiques du drame, plus intériorisées et intemporelles, ce qui ne requiert pas d’allusion au balcon sur la mer qu’est la ville de Gênes ni aux arcades des grandes demeures patriciennes. Room without a view. Les chaises de la salle de conférence alignées en bon ordre sont tantôt désorganisées ou jetées à terre, tantôt remises en place, en miroir symbolique des vicissitudes de l’action ou de la psychologie. Une lampe de bureau éclaire le verre d’eau dans lequel sera versé le poison que consommera Simon Boccanegra. Au tableau final, Boccanegra , après avoir consacré Adorno, quitte la salle de conférences envahie par le peuple pour en passer la porte, mais c’est celle de l’au-delà qu’il franchit pour aller rejoindrer sa Maria.

La mise en scène est plus psychologique que politique, plus intemporelle qu’historique. le parti pris en est cohérent, tout comme l’était celui de Verdi qui en son temps en appelait à l’unité italienne à partir d’un conflit médiéval. Les costumes d’Elena Zaytseva participent de la même cohérence interprétative: inspirés des milieux de la mafia italienne des villes américaines, entre Hopper et Al Capone pour le prologue, ils jouent sur un camaïeu de gris et de noirs pour les trois actes, en communion avec la grisaille du décor. Amelia Grimaldi, la fille de Simon, est de noir gothique vêtue, un costume qui se marie bien avec le cuir blanc et noir de motard de Gabriele Adorno. Seul le tableau à la Hopper rappelant le prologue donne une touche couleur dans ce monde gris et uniforme.

La direction musicale de Bertrand de Billy rend bien la tension dramatique de l’oeuvre, il obtient notamment une performance très harmonieuse des cuivres avec des couleurs somptueuses. Kristine Opolais, que l’on avait adulée à Munich en Rusalka, est venue chanter Amelia en remplacement de Krassimira Stoyanova, son soprano métallique surprend d’abord, là où l’on attend la douceur italienne, mais elle habite bientôt le personnage dont elle donne une interprétation remarquablement précise, et sa voix se marie au mieux avec le ténor tout aussi métallique et cuivré de Stefano Secco qui donne un Adorno plus amoureux que politique. Le Fiesco de Vitalij Kowaljow avec une basse profonde et ronde remporte lui aussi un grand succès. Mais c’est le Boccanegra de Željko Lučič qui domine toute la production, un rôle qu’il avait déjà chanté à Francfort dans une mise en scène de Christoph Loy. La palette de ce grand baryton verdien est stupéfiante et la manière dont il passe comme en s’en jouant des tonalités de l’exaltation ou de la puissance à celles d’un abattement résigné et morfondu, de la gloire à la prostration, cette manière est magicienne, ses basses sont magnifiques. Il reçoit les honneurs des trépignements d’un public emporté par l’enthousiasme.

Au Théâtre national de Munich, les 12 et 15 juin, puis le 12 juillet 2013.

Plusieurs représentations prévues en avril 2014 (avec Gagnidze et Stoyanova).

Jusqu’au 28 Juin : Le Vaisseau fantôme de Wagner avec Anja Kampe à l’Opéra de Munich

Musica viva: Première allemande de Samstag de Karlheinz Stockhausen

L’archange Michaël triomphe de Lucifer, Chrisptoh Schwarz

Musica viva présente du 26 juin au 1er juillet en divers lieux munichois Samstag aus Licht (Lumière, les sept jours de la semaine, samedi), un opéra qui fut composé par Karlheinz Stockhausen entre 1981 et 1983. C’est la première fois que cette journée extraite de la série d’opéras Licht, qui en comporte sept, sera jouée en Allemagne. Sonntag aus Licht (Dimanche) avait connu sa première mondiale à Cologne en 2011, Mittwoch aus Licht avait été créé en 2012 à Birmingham.

L’opéra sera joué en deux soirées sur trois lieux: à la Muffathalle (scène un et deux, trois représentations), à la salle Hercules de la Résidence (scène deux, pour deux représentations) et en l’église jésuite Saint-Michaël (scène 4, deux représentations).

L’heptalogie Licht-Die sieben tage der Woche est un cycle de 7 opéras qui comportent 29 heures de musique. Ce n’est qu’en 2033 que Karlheinz Stockhausen mit la touche finale à la composition de son cycle, qui fut un travail de longue haleine puisque il fallut trente ans au compositeur pour le mener à bonne fin. Il s’agit d’une oeuvre significative et marquante du théâtre musical contemporain

Les représentations seront ‘en version quasi concertante’, comme l’a souhaité le compositeur lui-même, avec une série d’actions et d’éléments scéniques. L’opéra sera interprété par les choeurs et l’ochestre de la radio bavaroise ainsi que l’ensemble musikFabrik placés sous la direction musicale d’Ingo Metzmacher et Rupert Huber, avec les solistes Kathinka Pasveer, Michael Leibundgut et Marco Blaauw.

Infos et billeterie: BRticket Service, Tel.: +49 (0)89 5900 10880.

Voir aussi l’article en allemand sur BR-Klassik

Musica viva: Samstag aus Licht de Stockhausen

(Voir aussi un premier post d’introduction en cliquant ici)

La première partie de l’opéra a été jouée ce mercredi à la Muffathalle. Le public avait l’occasion d’assister au préalable à la conférence, passionnante au demeurant, du pasteur Thomas Ulrich, dans la salle de conférences du Gasteig. Ce brillant orateur est un théologien protestant mais aussi un spécialiste de la musique de Stockhausen,. En une bonne heure, il a fourni les clés d’accès au paradis stockhausien en partageant sa conviction et son enthousiasme.

Le public s’est ensuite dirigé vers les bâtiments voisins de la Muffathalle, pour y entendre les deux premières parties de l’Opéra. Qu’un pasteur protestant soit devenu un spécialiste de l’opéra de Stockhausen n’est pas dû au hasard, car Licht est un opéra théologique qui évoque la Création et met en présence des énergies primordiales. Eve, l’Archange Michaël et l’ange déchu Lucifer, le porteur de lumière, sont les trois protagonistes des 7 journées de l’opéra, chacune des journées ayant sa spécificité, le samedi étant le jour de Lucifer. Que l’église Saint Michaël de Munich ait bien voulu se prêter au jeu et ouvrir ses portes pour accueillir le dernier acte de Samstag aus Licht n’est évidemment pas un hasard: l’Archange Michaël est le saint patron de l’église et le tableau du maître-autel représente la victoire de l’archange sur l’ange déchu. Stockhausen nous a livré un opéra théologique à la symbolique puissante et par moments méditative.

Le personnage de Lucifer est un personnage complexe, on le sait, il incarne le mal, mais même après sa séparation d’avec Dieu, il n’est pas réduit à ce seul aspect de cette dualité, il reste encore le prince de la connaissance, la représentation de la pensée idéale, de la rationalité, il a des qualités prométhéennes, il apporte la lumière, la connaissance et la révolte. Le Samstag-Gruss, Lucifer-Gruss (le salut du samedi, la salutation de Lucifer) a été reproduit mercredi par un enregistrement de 1984 au Palais des Sports de Milan. Pour les représentations suivantes, il sera joué par l’orchestre de la radiodiffusion bavaroise. Il semble vouloir nous introduire dans le temple du Mal, l’audience est captive d’une musique qui a les résonances d’une cathédrale sonore aux vibrations majestueuses et terrifiantes, aux couleurs sombres et puissantes.

La première scène, Luzifer’s traum (le rêve de Lucifer ), est écrite pour piano et basse. Le pianiste doit également être acteur et chanteur. Lucifer a besoin d’un musicien, car il refuse de s’incarner dans un corps humain. Lucifer, prince de la connaissance et de la raison, apprécie les aspects complexes et mathématiques de la musique, lui que l’on peut aussi associer à Saturne, le dieu-planète du temps et de l’impermanence, le dieu dévoreur. Lucifer a une obsession maladive des chiffres et du temps, les chiffres 7, 12 et 24 reviennent sous la plume de Stockhausen et sont chantés avec une fascination maléfique par le chanteur à voix de basse qui joue le Prince des Ténèbres, ou psalmodiés et chuintés par le pianiste.

Sur la scène, un piano à queue et un fauteuil noirs. Lucifer chante dans un pidgin d’allemand, d’anglais et de français. Spluei moair yain trievme sptyesk! enjoint-il au pianiste. Joue moi un air enchanteur! Suivent cinq cycles d’interprétation, où les intervalles ont valeur symbolique, ils sont la substance du néant qu’apprécie le Prince des Ténèbres, chaque cycle a ses couleurs et ses modalités spécifiques. Vers la fin de la première partie, on passe d’une atmosphère de magie démentielle et démoniaque à un comique plus dérisoire, des fusées miniatures semblent jaillir du clavier, nouvelle rampe de lancement, et le pianiste y va de ses tapotements, de ses pizzicati, de ses glissandi auxquels il ajoute ses sifflements, ses chuintements et autres bruitages. Il faut un spécialiste de la nouvelle musique contemporaine comme Ulrich Löffler pour réussir de manière aussi magistrale ce morceau de bravoure pour piano, et des dons d’acteur. On découvre que le piano est un instrument pour deux mains et une fesse gauche, puisqu’un glissando s’effectue au moyen de cette partie du corps somme pour le moins inhabituelle. Lucifer joue les endormis, mais une paupière se lève et l’on se rend compte qu’il feint un sommeil profond. La basse Michael Leibundgut joue avec prestance un Lucifer habillé d’un costume et d’une chemise noir à cravate rouge et donne une interprétation puissante et ténébreuse de l’ange déchu.

La seconde scène, Kathinkas Gesang als Luzifer’s Requiem, (le chant de Kathinka), est en opposition quasi méditative avec la thématique destructrice et au cheminement vers le chaos de la première partie. Sur la scène, le personnage principal en est un chat noir interprété par la flûtiste virtuose Kathinka Pasveer, pour qui cette partie a été spécialement composée, et qui en fut déjà l’interprète lors de sa création.

Devant chacun d’entre se trouvent deux plaques de gongs qui pour cinq d’entre eux représentent chaque fois un des cinq sens et pour le sixième, on peut l’imaginer, le sens de la pensée, qui est considéré comme un sixième sens par exemple dans le bouddhisme. Ces gongs donnent les notes de base de la formule luciférienne. Ainsi les hommes-orchestres jouent-ils de la scie sur un rayon de roue de vélo, extirpent des sons d’un appareil à fabriquer des bulles de savon, d’un carillon de clochettes fixé sur un des casques, de ressorts qui se déroulent d’un caisson qui surmonte un casque et de tas d’autres instruments plus inventifs les uns que les autres. On pense aux sculptures acoustiques qu’un Tinguely a crées depuis 1958. Le chant de la flûte,magique, luciférien, immortel, est supposé accompagner le cheminement de l’âme dans l’au-delà. Les instruments de hommes-orchestres en donnent la résonance mortelle. A la fin du parcours, à la fin de l’exécution de la formule, la flûtiste émet par six fois un cri bref et perçant, s’agit-il du cri primal de l’âme qui renaît et se réincarne, ou du cri final de l’âme qui s’éteint en se dissolvant dans l’éternité ou dans la pure lumière? Chaque âme devra en décider. Les six hommes-orchestres descendent de leur podium et vont rejoindre la chatte sur sa scène brûlante…pour recevoir les crépitements de la longue ovation d’un public subjugué et reconnaissant.

Faut-il le souligner, c’est une chance extraordinaire de pouvoir assister à l’interprétation de cet opéra de Stockhausen. L’engagement des organisateurs et du personnel du musica viva et la qualité tout à fait exceptionnelle des interprètes en font un moment phare de la saison musicale munichoise.

Infos et billeterie: BRticket Service, Tel.: +49 (0)89 5900 10880, Fax: +49 (0)89 5900 42 66 ou sous www.br-klassikticket.de.

Signalons que l’opéra sera intégralement retransmis à la radio le 20 juillet 2013 à partir de 18H05 sur BR-Klassik, aussi en webradio sur http://www.br.de/radio/br-klassik/index.html Crédit photographique: Bayerische Rundfunk (voir la série de 33 photos en cliquant ici)

Dimitri Tchernakiov met Simon Boccanegra en scène à l’opéra de Munich

Tchernakiov s’essaye à interpréter les lignes de rupture de l’histoire de ce corsaire qui devint Doge avec une visée psychologique. L’action est déplacée dans le cadre d’une société contemporaine dans laquelle tant les structures politiques que les liens familiaux sont remis en question. Le metteur en scène attache une importance particulière à l’échec personnel de Boccanegra, qu’il perçoit comme un homme qui s’est dévoyé et qui avec la distance de l’âge comprend qu’il n’a pas vécu sa propre vie.

Boccanegra est interprété par Željko Lučić, que l’on a déjà pu entendre dans le Macbeth de Verdi mis en scène par Martin Kušej. Amelia Grimaldi est chantée par la soprano bulgare Krassimira Stoyanova. Ramón Vargas interprètera le rôle de Gabriele Adorno et Vitalij Kowaljow celui de Jacopo Fiesco.

Giuseppe Verdi

Simon Boccanegra

Les 3, 6, 9, 12 et 15 juin

et le 12 juillet pendant le Festival d’opéra de Munich

au Théâtre National

Wagner contre Verdi: un combat musical de géants dans les rues de Munich mis en scène par la Fura del Baus

Ce vendredi 28 juin, dans le cadre du Festival d’Opéra de Munich, un grand combat de rue opposera Richard Wagner et Giuseppe Verdi, avec pour seules armes, la musique! Deux poupées gigantesques incarneront les compositeurs qui seront soutenus par une armada de fanfares, demusiciens et l’Orchestre d’État de Bavière à Munich et, bien sûr, les habitants de Munich, qui sont invités à soutenir leur musicien favori. Le spectacle a été conçu par le groupe de théâtre catalan La Fura dels Baus et le compositeur Moritz Eggert.

Le public doit décider entre le cerveau ou le cœur? Richard Wagner ou Giuseppe Verdi? Les deux poupées géantes seront acheminées à partir de 20 heures en parade musicale vers le site du concours, la place Max-Joseph, devant le Théâtre National. La marionnette géante de Wagner partira du croisement de la Van-der-Tann Strasse et de la Ludwigstrasse, non loin de la place de l’odéon, tandis que le géant Verdi partira de la Karolinenplatz, la place de l’obélisque. Après un défilé en fanfare elles se retrouveront sur la place de l’opéra pour s’y affronter, à partir de 22 heures.

Avec la participation de

L’orchestre de la Police de Bavière

La chapelle musicale Peter Mayr Pfeffersberg (Tirol du Sud)

La chapelle de la ville de Bad Tölz

L’association musicale Eichenau

Les musiciens de l’Orchestre d’Etat de Bavière

Programme

20 heures: les poupées géantes partent de leurs lieux de départ respectifs

20H30: Warm-up, concert sur la place de l’opéra avec des musiques de Moritz Eggert

22H: Concours musical Wagner versus Verdi

On peut s’attendre à ce que la musique et la liesse populaire sortent victorieuses du concours. Et les prévisions météo sont clémentes pour ce soir.

Source: Bayerische Staatsoper

Lucia di Lammermoor avec Damrau et Calleja en juillet à Munich au Gasteig

Les 1er et 4 juillet, on pourra entendre Diana Damrau et Joseph Calleja dans une version concertante de Lucia di Lammermoor de Donizetti au Gasteig de Munich. En attendant ce moment d’exception, on peut écouter sur Arte des extraits du concert qu’a récemment donné le ténor maltais à Vienne.

Joseph Calleja rend hommage à Mario Lanza, superstar hollywoodienne et grand ténor des années 1950 en direct du Konzerthaus de Vienne. Au programme, les airs d’opéra les plus célèbres, ceux-là mêmes qui donnèrent à Mario Lanza accès à l’immortalité. Joseph Calleja sera accompagné par l’Orchestre symphonique de Navarre, dirigé par Frédéric Chaslin.

En point d’orgue de la saison, l’organisateur de concerts Vita e Voce propose le chef d’oeuvre de Donizetti avec une distribution exceptionnelle en version concertante pour trois soirées au début du mois de juillet. L’opéra avait été initialement programmé pour deux représentations, mais vu l’importante demande, Vita e Voce a pu organiser une troisième représentation, pour laquelle on peut encore trouver de bonnes places dans toutes les catégories. Un opéra de la passion, avec son fameux air de la folie de Lucia, dont Diana Damrau relève une nouvelle fois le défi, comme l’ont fait avant elles les plus grandes cantatrices. On se réjouit à l’avance de la présence à ses côtés d’un des plus grands ténors à se produire sur les scènes munichoises, le maltais Joseph Calleja, que l’on a pu entendre chanter dans une production de cet opéra au Metropolitan Opera de New York aux côtés de Laurent Tessier, en 2011. Avec entre autres Diana Damrau, Joseph Calleja, Nicolas Testé, Marie Mc Laughlin et Ludovic Tézier Münchner Opernorchester; Philharmonischer Chor Direction musicale: Jesus Lopéz-Cobos Les 1er, 4 et 10 juillet 2013 à 19H30 au Gasteig de Munich. (Vita e Voce Konzert- & Künstleragentur, München)

Diana Damrau sublime dans l’air de la folie de Lucia di Lammermoor

Première hier soir au Gasteig de Munich de la version concertante du chef d’oeuvre de Donizetti avec une Diana Damrau magistrale qui nous a offert une interprétation sublime du rôle de Lucia, avec en point d’orgue un Dolce suono bouleversant. La soirée aurait pu être ternie par l’escamotage soudain de la dernière scène du troisième acte, l’organisateur s’est en effet vu contraint d’interrompre le concert au motif d’ un accès soudain d’allergie qui a empêché Joseph Calleja de continuer de chanter. Un malheur d’autant plus inattendu qu’il avait donné un incomparable Edgardo dans les deux premiers actes. Mais tels sont les aléas du monde du spectacle et c’est avec beaucoup d’élégance que l’organisateur a proposé au public de revenir assister à l’une des représentations suivantes: le 4 ou le 10 juillet.

Le Münchner Opernorchester et le Philharmonischer Chor étaient placés sous la direction musicale d’un Jesus Lopéz-Cobos qui n’a pas toujours su maîtriser la fougue et l’allant certains que lui inspirent cet opéra pour parvenir à ménager un plateau inégal. C’est ainsi que dès la première scène le Normanno zézayant de Maximilian Kiener était quasi inaudible au point qu’il semblait un choriste parmi les autres et que l’Alisa de Marie McLaughlin qui avait pourtant fourni une superbe attaque du rôle dans la seconde scène a été très vite couverte par l’orchestre. Même s’il s’agit d’une version concertante, Diana Damrau tout comme Joseph Calleja jouent leurs personnages, ce dernier travaillant sans filet, sans recours à la partition. La diva a un art consommé de la scène et ses talents d’actrices sont à la mesure de son immense talent de cantatrice. Diana Damrau est apparue dans une robe de scène d’une élégance raffinée avec une large jupe et un châle d’un organdi gris très foncé qui encadre un bustier noir de jais surmonté d’une mousse de fanfreluches de la même couleur intense.

Au troisième acte, elle arborera un ravissant bustier écossais de circonstance, au tartan vert et noir. Mais le charme du vêtement est peu de choses au regard de la performance artistique: les phrasés sont délicatement mélodieux, la diction impeccable, avec une finesse dans l’expression des nuances émotionnelles qui n’a d’égale que la perfection technique. Diana Damrau a un art de la scène consommé, elle incarne totalement Lucia, et quand elle joue la folie, elle sait en prendre jusqu’au regard, c’est une femme brisée par une douleur et un désespoir indicibles qui chante l’air de la démence. Pendant les deux premiers actes, la cantatrice travaille davantage en finesse et en délicatesse dans l’expression nuancée de la palette émotionnelle, avec une certaine retenue dans le suraigu, de bon aloi pour un rôle aussi exigeant et qui exige un effort quasi surhumain au moment du Dolce suono.

La diva semble se jouer des difficultés techniques de cet air pour virtuoses, et surtout en donne une des meilleurs interprétations théâtrales qu’on en ait jamais pu voir, le plaisir est total, Damrau a dénoué ses cheveux retenus jusque là dans un sage chignon, elle est devenue la Lucia endolorie, déchirée, égarée et folle qui mourra d’épuisement. Un public éperdu d’admiration et de reconnaissance se lèvera comme un seul homme, la clameur des acclamations noie le crépitement des applaudissements, standing ovation! Joseph Calleja, qui chante de mémoire, a donné lui aussi un Edgardo magnifique, avec les couleurs dorées de son ténor puissant qui dispose de vibratos inouïs, le duo de l’engagement marital qui est aussi celui de la séparation des amants est un grand moment d’opéra et on attendait son retour en scène pour le grand air final avec impatience.

Le sort en a voulu autrement, mais c’est cependant un public enchanté de sa soirée qui est sorti du Gasteig, subjugué par le grand air de la folie. Ludovic Tézier donne un bel Enrico, emprunt d’une austère noblesse, il parvient à faire passer les nuances de ce personnage partagé entre le sens du devoir familial et l’affection qu’il porte cependant à sa soeur, même si son intransigeance la conduit à la mort. Tézier chante Enrico avec un baryton extrêmement noble, élégant et séduisant, avec une virtuosité technique qui ne recherche pas l’effet facile et une attention au soutien partenaire du rôle-titre. La voix dispose d’une puissance certaine que le chanteur a la grâce de contenir avec complicité pour permettre à Diana Damrau de déployer toute la finesse de son jeu vocal. Cette même complicité se retrouve chez Nicholas Testé, une des grandes révélations de la soirée, avec son beau baryton-basse avec une large étendue, de somptueuses profondeurs, l’excellence de la diction et des couleurs chaleureuses.

Particularité dans l’orchestre, la présence de Sascha Reckert et de son verrophone (une version contemporaine des verres musicaux) pour accompagner l’air de la folie de Lucia, avec une prestation très applaudie tant par le public que par Diana Damrau.

Un grand moment de la saison estivale munichoise, que l’on pourra encore vivre, ou revivre, les 4 et 10 juillet 2013 à 19H30 au Gasteig de Munich.

Olga Peretyatko et le Münchner Symphoniker: un concert très applaudi au Gasteig

La machine à charmer un large public a parfaitement fonctionné hier soir au Gasteig de Munich. L’orchestre symphonique de Munich dirigé par Michele Mariotti alternait des ouvertures parmi les plus connues du répertoire italien du 19ème siècle et accompagnait la soprano colorature Olga Peretyatko et le baryton Dalibor Jenis dans des airs populaires du même répertoire.

Et ce fut un grand succès de divertissement avec une salle de plus en plus portée par l’enthousiasme. Le jeune chef Michele Mariotti a une direction d’orchestre extrêmement fine qui met la raison au service de la passion, avec toutefois, par moments, une tendance aux effets de manche un peu faciles dans les ouvertures, comme par exemple des changements abrupts d’intensité sonore. L’orchestre symphonique de Munich a des qualités d’unisson qui enchantent et répond avec une précision intelligente aux injonctions pointues du dirigeant. La complicité du jeune chef de 34 ans avec les chanteurs et l’orchestre est évidente et aboutie: une coordination parfaite qui donne un résultat enchanteur.

Michele Mariotti et Olga Peretyatko ne sont d’ailleurs pas seulement complices sur la scène, ils se sont aussi unis par les liens du mariage en août dernier. Le couple s’était rencontré au Festival rosssinien de Pesaro en 2010 à l’occasion d’une production de Sigismondo, et c’est à Pesaro, sous l’égide rossinienne, que le mariage a eu lieu.

Dalibor Jenis donne un barbier plutôt hésitant, il accentue les parties les plus sonores du „Largo al factotum » , avec une voix d’attaque d’un grand volume, mais peine dans les basses et dans la rapidité du débit qu’il traite sans relief. Il donne ensuite avec davantage de bonheur et une voix de stentor le grand air d’Enrico „Cruda funesta smania“ (Lucia di Lammermoor) et, en deuxième partie, rendra bien la rage désespérée et vengeresse de Rigoletto (« Si, tremenda vendetta ») dans le duo « Tutte le feste al tempio ». Jenis dispose d’une belle voix avec une grande puissance sonore avec de belles projections sombres, impressionnante dans le bel canto traditionnel.

Olga Peretyatko charme par un soprano colorature des plus séduisants, mais on est étonné du choix de la grande scène de la folie dans Lucia di Lammermoor. Peretyatko dispose d’une voix de virtuose du bel canto, une voix d’un beau volume sonore, avec une grande facilité dans l’aigu et le suraigu, une voix fluide, légère, avec beaucoup de vivacité. Elle aime orner le chant de trilles supplémentaires, on l’imagine merveilleuse de fraîcheur dans Rosina ou dans la Fiorilla du Turco in Italia, parfaite pour jouer les ingénues, on la voit bien se jouer des difficultés d’Olympia et s’y amuser beaucoup. Mais elle s’attaque à l’air de la folie sous le seul point de vue du bel canto. Si l’exercice est techniquement parfait et qu’elle l’enjolive de quelques ornements, ce qu’on entend ce sont les rêveries et les soupirs d’une jeune fille enamourée et qui rêve, et non le désespoir d’une femme brisée rendue folle de douleur et qui émet des sons certes charmants mais dictés par la folie et qui précèdent la mort d’une âme qui ne parvient plus à vivre dans un monde insensé et cruel. Olga Peretyatko se trompe là d’exercice: elle ne chante pas Lucia, elle chante Olga. Elle enfile par ailleurs les perles de son art, des perles de la plus belle eau, dans le „Mercé dilette amiche“ („I Vespri Siciliani“) ou en incarnant Gilda, dans « Tutte le feste al tempio… ». Si sa Violetta „E strano – Sempre libera” est techniquement réussie, là aussi on ressent moins l’expression du questionnement existentiel.

Avec sa voix à faire pleurer les anges de joie, on imagine bien un avenir radieux pour la soprano russe et des lendemains qui chantent, en souhaitant que la palette de son jeu émotionnel s’enrichisse dans l’expression des aspects plus ténébreux de l’existence et de ses drames.

Le Festival d’opéra de Munich reprend avec bonheur l’Ariane à Naxos de Robert Carsen

Une répétition de danse accueille le public (c) Luclebelge

Le Bayerische Staatsoper a eu l’heureuse idée de remettre à l’affiche de son festival d’été une des meilleures mises en scène de son répertoire avec une distribution exceptionnelle. Rien que du bonheur et un succès retentissant!

C’est en 2008 que Robert Carsen avait mis en scène cette Ariadne qui avait créé l’événement par son exceptionnelle intelligence théâtrale qu’avait saluée une critique unanime et dithyrambique. Le travail de Robert Carsen rend non seulement parfaitement compte de l’oeuvre de Strauss, mais, qui plus est, il l’accompagne et conduit le public vers une meilleure compréhension tant de son action que de sa composition musicale. le metteur en scène canadien réduit le grotesque invraisemblable d’un mécène qui contraint deux troupes à mêler leurs spectacles peu de temps avant le début de la soirée en plaçant le public au coeur de l’oeuvre et en élargissant la scène à la salle: deux passerelles placées des deux côtés de la fosse d’orchestre permettent à certains chanteurs de faire leur entrée par la salle d’où ils entonnent leurs arias. le procédé d’inclusion du public est sans doute vieux comme le monde du théâtre, mais Carsen multiplie les données de l’inclusion.

Au moment où le public est admis à pénétrer dans la belle salle du Prinzregentheater, il entre en fait dans la salle de répétition d’un ballet, et son image viendra se refléter dans les miroirs situés derrière les barres d’entraînement en fond de scène, ce qui place de fait le public sur scène. Et lorsque le mécène et son porte-parole se détachent du public pour venir se placer en front de scène face au ballet et donner leurs ordres, sur des chaises tournant dos au public, le public se sent faire partie du plateau, la distance scénique est abolie, et la mise en abyme voulue par Strauss et son librettiste, le spectacle dans le spectacle, en reçoit une dimension élargie.

Quand à la fin du spectacle les acteurs du ‘prélude’ applaudissent les chanteurs de l »opéra’, le public applaudit spontanément de concert avec les chanteurs applaudissant les chanteurs. Carsen réalise ainsi au mieux le gommage de l’illusion théâtrale. On pourrait continuer à énumérer les réussites de son intelligence scénique quasi à l’infini: ainsi le personnage du compositeur ne disparaît-il pas pendant la deuxième partie de l’oeuvre (intitulée ‘l’opéra’), mais vient s’asseoir sur une des passerelles pour suivre le spectacle recomposé et les performances de la femme qui a su toucher son coeur, et en fin d’opéra, se relève pour venir applaudir les deux troupes du spectacle; ainsi encore la salle reste-t-elle éclairée pendant le prologue, ce qui rentre dans la nouvelle logique visionnaire de Carsen: nous assistons à la mise en place d’un spectacle dont nous faisons partie, le ‘vrai’ spectacle ne commencera qu’avec la deuxième partie, ‘l’opéra’.

© Wilfried Hösl

Pendant l »opéra’, Robert Carsen recourt à la gestuelle du théâtre grec antique avec les chanteurs vêtus de longues robes noires et le décor de simples parois noires elles aussi. La paroi de fond de scène qui s’abaisse et pèse comme un couvercle angoissé et despotique pour symboliser le désespoir d’une femme que Thésée a abandonnée sur son île s’ouvrira, rédemptrice, pour ressusciter Ariane à l’amour grâce à la divine apparition de Bacchus. Une raie lumineuse s’y élargit dans la progression exacte de la théophanie et de l’ouverture du coeur d’Ariane qui se prépare à recevoir le dieu vivant. Ces moments plus dramatiques n’ont bien sûr de sens qu’en contraste avec un sens très viennois de la légèreté de l’amour et de l’humour qui est le seul vrai rédempteur. Les quatre compagnons de Zerbinetta, vêtus des mêmes robes noires et portant perruques de femmes, se déshabillent comme de grotesques Chippendales avec d’amusantes mimiques de travestis. D’autres travestis se dévêtiront pour offrir leurs corps musclés à Zerbinetta. Tout cela dans des mouvements scéniques magnifiquement chorégraphés par Marco Santi. La créativité débordante d’ingéniosité de Robert Carsen est mise en forme par une préparation minutieuse de la gestuelle et des déplacements des chanteurs et des acteurs. Les lumières de Manfred Voss, les décors de Peter Pabst et les costumes de Falk Bauer contribuent à la réussite du grand art qu’est ce spectacle.

Cet été, Bertrand de Billy dirige cette oeuvre avec l’aisance de la familiarité qu’il en a acquise, -il la dirige à Munich depuis 2009-, et sait rendre avec bonheur l’humour musical de la partition, avec la complicité d’un orchestre rompu à la dynamique de son chef. La distribution est exceptionnelle, avec une Sophie Koch magistrale en compositeur, le baryton sonore du bon acteur qu’est Eike Wilm Schulte en professeur de musique, la Zerbinetta de la pétulante Daniela Fally, qui a de plus le beau physique de l’emploi, l’imposante Ariadne d’Eva-Maria Westbroek, avec sa voix wagnérienne de grande tragédienne à la belle allure qui incarne pleinement le personnage dès les premiers accents , et l’impressionnant Bacchus du ténor américain Brandon Jovanovich, avec son lyrisme puissant, une voix parfaitement projetée et un vibrato qui en impose. Le trio des nymphes est un poème d’unisson (H-E Müller, Erraught et Dan) alors que le quatuor des compagnons de Zerbinetta, qui devrait être un de moments les plus entraînants et amusants de l’opéra, est bien moins réussi.

Prochaines représentations

Il reste quelques places pour demain soir, mercredi 10 juillet.< Le spectacle sera à nouveau à l’affiche les 16, 19 et 22 mai 2014 et le 23 juillet, pendant le festival d’été 2014.

Munich Opera : I due Foscari de Verdi ; un ravissement pour les munichois

Munich opera.C’est Vita e Voce qui a proposé aux munichois de découvrir une oeuvre méconnue de Verdi : I due Foscari, qui n’avait jamais été jouée à Munich depuis sa création en 1844.

L’organisateur de spectacles Vita e Voce offre tout au long de l’année au public munichois des soirées d’opéra en version concertante et lui permet parfois de découvrir une oeuvre moins connue interprétée par de grands artistes. Ce fut le cas à la fin de la saison passée avec La Straniera de Bellini qu’avait magnifiquement portée Edita Gruberova.

Malgré ce choix un peu…baroque, le pari de Vita e Voce a été largement gagné, le public des deux soirées organisées a été conquis par la présentation et l’interprétation de l’oeuvre. A lire Michel Orcel*, Verdi estimait lui-même que cet opéra n’était pas de sa meilleure écriture. Après le succès d’Ernani, il le trouvait ‘trop uniforme de couleur’. Pourtant le public romain l’avait apprécié lors de sa créatrion au Teatro Argentina, et aujourd’hui le public munichois a été charmé en découvrant les beautés sombres et poignantes du drame des Foscari, dans cet opéra qui fait la part belle au bel canto. Massimiliano Murrali a dirigé avec un mélange heureux de fougue et de doigté un Münchener Opernorchester (Orchestre munichois d’opéra) visiblement complice et ravi de son chef.

Murrali, spécialisé dans le répertoire italien, avait déjà dirigé I due Foscari au Teatro Massimo de Palerme et a su communiquer son enthousiasme pour le tragique romantique de l’oeuvre. Les très beaux choeurs d’Andreas Herrmann ont reçu les mêmes applaudissements nourris que l’orchestre. Un Paolo Gavanelli au mieux de son art a su donner tout le pathos et exprimer les tourments du Doge Foscari avec un crescendo qu’il conclut dans un troisième acte tout simplement grandiose. Il rend admirablement la contrainte de la fonction du vieux Doge qui se croit obligé de réprimer ses sentiments paternels dans les deux premiers actes, pour laisser éclater toute sa douleur lorsqu’il apprend l’innocence de son fils condamné, puis sa mort, qui conduira à la sienne propre. Le public munichois a rendu les honneurs du trépignement au magnifique travail du baryton qui affiche trente années de carrière. La performance du ténor mexicain Arturo Chacón-Cruz séduit elle aussi tout au long de l’opéra: il fait ici une prise de rôle et donne un Iacopo écorché de douleur, clamant son innocence mais incapable d’échapper à la vengeance de Loredano. Munich vient d’avoir l’occasion d’apprécier ce talent à l’étoile grandissante le mois passé dans le rôle de Pinkerton.

Face à ces deux grandes voix, Daniel Kotlinski fait pâle figure en donnant un Loredano sans relief, comme absent, dont on ne perçoit ni la haine ni l’esprit d’une vengeance triomphante. Face à tant de maîtrise verdienne, la présence de la sulfureuse Simone Kermes a de quoi surprendre. Même si l’on est en période de carnaval et que l’action se déroule sur fond de liesse vénitienne, son accoutrement provocant aux bleutés lilas empailletés qui souligne la rousseur flamboyante de sa chevelure paraît totalement incongru pour le personnage de Lucrezia. Les fracs noirs de Gavanelli et de Chacón-Cruz conviennent parfaitement bien aux affres dans lesquels sont plongés le Doge et son fils. Mais que dire de cette robe de soirée aguichante qui découvre des jambes nues montées sur des chaussures à très hauts talons couvertes de strass. La robe s’ouvre en corolle orchidéenne et la nudité des jambes semblent indiquer le chemin vers d’autres délices que ceux du chant, comme l’invite sensuelle d’une fleur épanouie. Lucrezia Contarini vient pourtant d’une famille patricienne qui a fourni huit Doges à Venise et dont on peut imaginer la dignité rogue et la pompe rigide. Elle est l’épouse du fils du Doge en exercice et perd au cours de l’action son mari, qu’elle aime et dont on lui interdit de partager l’exil, et elle perd aussi son statut et son prestige puisque son beau-père sera déchargé de sa fonction. L’incarnation de ce personnage n’invite-t-il pas aux couleurs sombres et sobres de l’affliction la plus profonde et à la retenue?

Vient ensuite le problème du chant: Simone Kermes enfile des perles de son très légères et jolies, parfaitement filées, et s’efforce d’exprimer sa douleur, sa révolte et sa rage impuissantes avec les moyens des attaques de bec de la furie du chant baroque, mais le collier ainsi formé reste totalement baroque et n’atteint en rien la verve et les couleurs sombres douces et amères du pathos verdien. C’est joliment chanté, mais c’est inapproprié, Kermes se trompe de pièce. On l’imagine bien donnant de splendides répliques à un contre-ténor effarouché ou même tenant avec brio sa partie. Le public a acclamé une diva visiblement avide de reconnaissance et en recherche inquiète d’applaudissements, mais la Lucrezia verdienne était la grande absente de la soirée.

La tête d’affiche s’est logiquement fait voler la vedette par les belles interprétations de Paolo Gavanelli et d’Alberto Chacón-Cruz, par la qualité de l’orchestre et des choeurs et par l’interprétation tout autant fougueuse que sensible du chef Murrali qu’on reviendrait volontiers entendre dans le répertoire belcantiste. On a pu passer outre l’exotisme de la présence de Simone Kermes et de ses ornements vocaux, parce que la voix est légère et jolie et que le public a suffisamment de culture musicale pour appréhender le phénomène et dispose de capacités de transposition. Ce furent à Munich des soirées de découverte d’une oeuvre qu’on aura plaisir à réentendre. Vita e Voce apporte un plus indéniable à la vie musicale munichoise et on restera attentif à ses programmations prochaines.

** *Orcel, Michel, Verdi. La vie, le mélodrame, Grasset, Paris, 2001 ** Cette saison, Via e Voce organise encore un récital Mozart de Pavol Breslik (le 27 février) et une très attendue Lucia de Lammermoor avec Diane Damrau et Josep Calleja les 1er et 4 juillet 2013.

En Septembre 2013

Opera incognita revient au Volksbad avec le Tour d’écrou de Benjamin Britten

Il y a quelques années, Opera incognita avait eu l’idée pour le moins originale d’utiliser le beau cadre art nouveau de la piscine du Müller’sch Volksbad pour y monter un Idomeneo dont on parle encore. Depuis la compagnie revient régulièrement à Munich pour monter des opéras à la mise en scène originale et toujours réussie.

On se réjouit de ce retour aux sources. Opéra incognita monte fin août le Tour d’écrou (The turn of the screw) de Benjamin Britten à l’occasion du centième anniversaire de la naissance du compositeur. Première: le 31 août 2013 Puis les 4,5,6, 8, 10 et 11 septembre

Réservations seulement chez Opera incognita: 015115809091 ou 004915115809091

En Octobre

Création de Babylon de Jörg Widmann à l’Opéra de Munich