Maintenant que le débat sur l’identité nationale est clos, il devient plus facile d’évoquer l’image du « Français » typique sans immédiatement déchaîner les passions. Ce Français archétypal n’existe naturellement pas, mais il suffit d’avoir – je me reporte ici à une expérience personnelle – longtemps voyagé de par le monde pour savoir que persiste une série de stéréotypes d’un supposé Français qui résiste à tout examen objectif. Sans doute cette image universelle et, il faut bien l’avouer, peu gratifiante, doit-elle beaucoup au monde anglo-saxon et particulièrement aux clichés longtemps colportés par les Britanniques et les Américains, clichés qui ont laissé des traces jusqu’en Asie.

Maintenant que le débat sur l’identité nationale est clos, il devient plus facile d’évoquer l’image du « Français » typique sans immédiatement déchaîner les passions. Ce Français archétypal n’existe naturellement pas, mais il suffit d’avoir – je me reporte ici à une expérience personnelle – longtemps voyagé de par le monde pour savoir que persiste une série de stéréotypes d’un supposé Français qui résiste à tout examen objectif. Sans doute cette image universelle et, il faut bien l’avouer, peu gratifiante, doit-elle beaucoup au monde anglo-saxon et particulièrement aux clichés longtemps colportés par les Britanniques et les Américains, clichés qui ont laissé des traces jusqu’en Asie.

Il serait toutefois vain de jeter la pierre à nos voisins d’outre-Manche ou d’outre-Atlantique. Car, si la création de stéréotypes est, par essence, dangereuse, dans la mesure où elle se fonde sur l’ignorance de « l’autre » et n’existe que pour tenter de qualifier une différence dont on ne saisit pas l’origine, c’est un comportement profondément humain, inévitable, que seules la réflexion et la prise de conscience de l’altérité peuvent réduire. Le besoin de juger avant même de comprendre, voire de juger pour s’éviter la peine d’analyser, se confond avec les origines de l’humanité. De ce besoin, naissent les religions et les idéologies, avec leurs rassurantes (et illusoires) perspective de normalisation théocentrées ou ethnocentrée et leurs dérives plus ou moins nauséabondes, qui vont de la simple plaisanterie dont les voisins géographiques font les frais à la négation ou réification de cet « autre » que l’on refuse de considérer comme un semblable parce que ses croyances ou sa culture diffèrent. Comme il est écrit dans le Talmud, nous ne voyons pas les choses telles qu’elles sont, mais telles que nous sommes. Ce qui revient à dire, sans pour autant se montrer pessimiste à l’excès, que l’altérité sera rarement perçue sous ses aspects les plus positifs. Le stéréotype se fondera donc sur une série d’idées reçues défiant la logique (même si, parfois, elles reposent sur un fond de vérité plus ou moins mince) dont le résultat ressemblera d’aussi près que possible à une caricature.

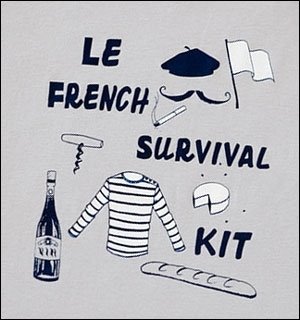

Une simple observation en apporte la preuve : dans l’imaginaire collectif mondial, l’image du représentant du pays de Voltaire, de Beaumarchais, de Delacroix, de Debussy et de Sacha Guitry ne s’apparente en rien à un personnage cultivé, spirituel et raffiné. Le Français est, encore aujourd’hui, perçu comme un homme plutôt petit, brun, portant moustache et béret, souvent cocardier, grincheux, débrouillard, volontiers égrillard, amateur de vin rouge, d’escargots et de camembert, l’éternel mégot vissé au coin des lèvres et la baguette de pain solidement coincée sous le bras. On le voit en outre arrogant, peu enclin au travail et d’une hygiène relative. Bref, un curieux mélange de Paul Préboist, Jean Carmet et Noël Roquevert… Les Françaises ne sont guère mieux servies par les stéréotypes, bien que leur réputation toute faite de légèreté – de la grisette à la femme fatale – leur confère un réel sex-appeal aux yeux des habitants mâles des cinq continents. Dans les deux cas, le fantasme l’emporte largement sur la réalité.

Une simple observation en apporte la preuve : dans l’imaginaire collectif mondial, l’image du représentant du pays de Voltaire, de Beaumarchais, de Delacroix, de Debussy et de Sacha Guitry ne s’apparente en rien à un personnage cultivé, spirituel et raffiné. Le Français est, encore aujourd’hui, perçu comme un homme plutôt petit, brun, portant moustache et béret, souvent cocardier, grincheux, débrouillard, volontiers égrillard, amateur de vin rouge, d’escargots et de camembert, l’éternel mégot vissé au coin des lèvres et la baguette de pain solidement coincée sous le bras. On le voit en outre arrogant, peu enclin au travail et d’une hygiène relative. Bref, un curieux mélange de Paul Préboist, Jean Carmet et Noël Roquevert… Les Françaises ne sont guère mieux servies par les stéréotypes, bien que leur réputation toute faite de légèreté – de la grisette à la femme fatale – leur confère un réel sex-appeal aux yeux des habitants mâles des cinq continents. Dans les deux cas, le fantasme l’emporte largement sur la réalité.

Le cinéma anglo-saxon, du Port de l’angoisse à Marathon man, en passant par Moulin Rouge n’est sans doute pas étranger à cette image. Je me souviens, au début des années 1990, du désarroi de lycéens du Wisconsin devant lesquels, invité au débotté par la direction de leur collège alors que j’effectuais un voyage d’affaires, j’avais dû improviser une conférence de deux heures sur la France. Ils avaient face à eux un Français improbable, habillé comme n’importe quel businessman, s’exprimant, qui plus est, dans leur langue, alors qu’ils s’étaient clairement attendus à voir débarquer un clone de Jacques Marin ! Cet excellent comédien, qui joua les seconds rôles dans une centaine de films, représentait si bien le Français archétypal ci-dessus décrit qu’il était devenu l’acteur fétiche de Hollywood, où il fut engagé, pendant plus de vingt ans, par les plus grands réalisateurs, John Berry, John Huston, Richard Fleischer, Gene Kelly, Anatole Litvak, Stanley Donen, John Frankenheimer, William Wyler, Blake Edwards, John Schlesinger et quelques autres. Pour l’Américain moyen, il incarnait donc… le Français moyen.

Plus près de nous, un duo assez déjanté d’auteurs-compositeurs-interprètes néo-zélandais, Flight of the Conchords, a réalisé une vidéo autour d’une chanson supposée symboliser une ambiance typiquement française, et curieusement intitulée Foux du Fa Fa (que l’on pourra voir à partir de ce lien). Avec humour, les deux chanteurs, dont les aventures aux Etats-Unis font l’objet d’une série produite par HBO, égrainent des symboles de la France (l’éternelle baguette, la « soupe du jour » et même une daurade savoureusement nommée : « Jacques Cousteau »). Selon l’un de mes étudiants néo-zélandais qui m’a indiqué ce duo, Foux du Fa Fa aurait connu un large succès auprès de ses concitoyens…

Illustrations : Le “French survival kit” – Noël Roquevert (à droite) dans La Ligne de démarcation, film de Claude Chabrol – Jacques Marin – Couverture de l’édition russe de la Méthode Assimil “langue française”.

- Jean Pierre Sergent à l’honneur pendant l’été 2015 à Bâle et Montreux - Juil 21, 2015

- Le Voyage en Italie de Goethe ; un guide touristique passionnant - Sep 5, 2014

- « Balzac, une vie de roman », de Gonzague Saint-Bris - Juil 5, 2014

Les marins pêcheurs bretons eux, portaient le béret basque appelé aussi « galette », bien plus large que le béret de la « campagne* ». Il permettait, côté pratique, d’y placer sa chique puisqu’il était bien difficile de fumer sous les embruns tout en pêchant, bien sûr.

Par ailleurs si c’est vrai que les marchand d’oignons du Leon (Roscoff) qui sillonnaient la Grande-Bretagne à vélo pour les vendre, portaient le béret (le petit), il ne faut pas croire que celui-ci était porté partout en Bretagne, ou dans les campagnes bretonnes. En effet à la campagne c’était le traditionnel costume breton qui était porté (celui de la semaine pour les travaux, autant que celui des jours de fêtes), et ces costumes, différents selon les endroits ou localités, ,ne comportaient aucun béret du tout ! C’étaient des chapeaux, ronds comme vous le savez ! La mode du béret était donc arrivée en Bretagne depuis Paris, avec le cinéma, avec les anciens combattants, mais pas du tout avec les Johnnies …Les hommes (avant les femmes) lâchèrent le costume pour la veste de ville avec le béret ou le chapeau « borsalino » . Si je regarde d’anciennes photos datant du début jusque moitié XXeS je n’y vois même que très peu de béret !

Ceci pour dire que le béret breton est bien un cliché. Les Johnnies portaient le béret également pour raison pratique: ils avaient trouvé que c’était le couvre-tête qui tenait le mieux au vent à vélo, tout bêtement!

Pour ce qui est de la baguette de pain, mes grand-parents trouvaient « cette mode » presque idiote je crois, car pour eux la baguette pain blanc n’était ni avantageuse ni nourrissante.

Cordialement.

bonjour,

je suis à la recherche du beret que portent les femmes d’afrique du sud.

merci