CONTEMPLARE – TEMPLUM

Par moment, les cadeaux viennent très naturellement nous joindre. Nous n’en connaissons pas toujours l’origine, mais nous savons qu’ils nous sont destinés. Ils inaugurent des moments intenses. Ils nous encerclent. Ils ne nous lâchent pas.

Par deux fois en quelques jours, je suis resté figé à l’écoute du concerto pour piano en sol majeur de Ravel. Et bien sûr tout particulièrement de l’adagio central. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que ce long ruban musical vient me retrouver, je crois qu’il s’agit d’un signe de bon augure. Pour tout dire, d’un signe de bonheur partagé. Ce n’est rien dire de nouveau que désigner Ravel comme mon compositeur préféré. Sans doute ne se compare-t-il à personne. Je me plais à imaginer qu’il dialoguait facilement avec les dieux. Comme le faisait Mozart.

Et que si on a eu de tout temps du mal à comprendre pourquoi ce gamin un peu sauvage avait reçu cette visite particulière de l’ange, on le comprend encore moins pour cet individu d’une élégance un peu perdue, voyageur troublé par le voyage, perdu dans la vie quotidienne et dont la correspondance avec Manuel Rosenthal relue cette semaine sur France Musiques, donne à penser qu’il connaissait sans vraiment le savoir l’origine de ses divinations. Il semblait toujours pris par un doute : savoir s’il avait été lui aussi distingué par un ange ou s’il avait passé un pacte avec le diable, tant ses morceaux les plus échevelés constituent de véritables trous noirs dans lesquels tout est absorbé, tout disparaît.

Martha Argerich en donne une interprétation à hauteur de l’objet non identifié que Ravel nous a laissé, sans un véritable mot d’explication sur la manière dont il lui est advenu. Elle fait partie du petit nombre de ceux qui savent lire à la surface des météorites.

Un terme me vient à chaque écoute : contemplation. En revenant à l’origine du mot, je sais qu’il s’agissait de choisir le meilleur emplacement pour un temple, templum. Mais je découvre que le templum est également une pratique divinatoire venue des Etrusques, au travers des Grecs, qui consiste à délimiter à l’aide d’un bâton l’emplacement de ce que l’on veut fonder ou construire. Et plus encore, de déterminer avec ce bâton l’espace du ciel dans lequel le vol des oiseaux pourra être interprété par les augures.

Comment ne pas comprendre que ces deux musiciens ont été, par un étrange miracle, désignés comme des héritiers naturels des prêtres anciens. Et quelques autres, qui les interprètent divinement, choisis pour parler à leur place, une fois qu’ils ont disparu.

Et pour nous aider à contempler les instants de bonheur et à délimiter les emplacements de nos amours.

Les générations de la mode

Quand le temps passe sans se compter, on a cependant le temps de compter les regrets, ou à tout le moins d’en faire la liste. Voilà plus d’un mois qui s’est enfui. Je devais bien l’accepter comme il était. Peuplé d’adieux et de dernières fois. Mais de dernières fois intenses. De celles qui viennent exprimer une fin de parcours avant d’en entamer un autre. Des émotions attendues, mais qui sonnent étrangement quoi !

Il faudrait en effet raconter. Ce moment où la vie peut se dédoubler, rebondir. Mais où il faut aussi savoir dire non : pas au-delà.

Tandis que j’écrivais pour organiser, ou que j’organisais pour parler ; je me suis un peu perdu, même si certains étaient là pour me faire revenir sur terre.

Bref, un changement. Et un moment où je suis donc encore plus sensible aux disparitions, aux fins de vie.

J’avais de l’admiration ; une grande admiration même pour Danielle Mitterand. La création d’une Fondation ne venait pas seulement couronner une vie tendue vers un peu plus de justice. Elle venait dire l’effort de toute une vie. Faire exister le « je veux ce que je pense » entre un mari hors du commun et des enfants qui ne font que graviter sans savoir vraiment autour de quelle planète. Une famille élargie. Le « «je veux ce que je pense » qui amène aussi bien à s’opposer qu’à pardonner.

J’aime à me souvenir des deux moments où je l’ai rencontrée. Rien d’exceptionnel, mais des moments un peu ludiques et pourtant émouvants.

La première fois, c’était au-dessus de Villeneuve d’Avignon, dans le village des Angles où se tenait chaque année, en été, au moment où commence le Festival d’Avignon, une sorte de salon des métiers d’art, partiellement en plein air. Elle revenait avec Jacques Lang de l’inauguration d’une rétrospective du peintre Chagall. Et mes amis de l’Ecole de la Cambre à Bruxelles, qui avaient décidé d’apporter avec eux un peu de leur pays, avaient mis en place une installation de parapluies, une œuvre un peu conceptuelle où ils, ou plutôt elles, faisaient tomber la pluie, sous le beau ciel de Pagnol et dans un face à face un peu complice avec le Palais des Papes, de l’autre côté du Rhône. Danielle avait pris plaisir à se faire arroser…

La seconde fois, elle était en service commandé. On était fin 1986 ou début 1987. La Cité des Sciences et de l’Industrie avait ouvert en fanfare une exposition sur « La mode, une industrie de pointe » dont j’étais l’un des commissaires. Une fanfare nommée Bernadette Chirac ouvrant le chemin du tout Paris, du tout Lyon, du tout Lille et de ces mondes qui à l’époque peuplaient les décors des usines, des fabriques et des artisans ! Nous étions depuis quelques mois en période de cohabitation et, un vernissage officiel où les métiers du textile et de l’habillement et la chambre de la Haute Couture étaient représentés et cherchaient une notoriété dans l’innovation, ne pouvait se faire sans la présence des autorités compétentes…

Présidence, premier ministre et ministre de l’industrie. Mais en ordre dispersé ! Puisqu’il s’agissait de mode, les principaux responsables de notre Etat avaient envoyé leur épouse, sauf le Ministre Madelin bien sûr, dont les responsabilités de l’époque dans l’industrie font qu’il est venu en compagnie de grands industriels, le lendemain de l’ouverture…

Mais Madame Mitterand ? Elle n’a certainement pas voulu se retrouver aux côtés de la femme du Premier Ministre. Elle a choisi de venir quelques semaines plus tard, une fin d’après-midi froide et neigeuse et en compagnie de deux femmes de mode. Elle aimait se vêtir en Torrente. Elle a donc invité Madame Rose Mett, la directrice, qui s’était installée dans les locaux de l’hôtel particulierde Paul Poiret, à se joindre à elle. Mais elle a fait plus. Elle est venue avec Madame Grès, Alix. La commissaire générale de l’exposition, Françoise Vincent-Ricard les a accompagnées dans cette visite. Tout un symbole pour le monde de la mode ! La dame de Promostyl, conseillère des industriels, la femme d’affaires qui était entrée en haute-couture et qui habillait la présidente et la figure tutélaire qui les précédait, dans l’aura de la Grèce antique et de ses plissés.

La vie offre de merveilleux cadeaux. Il faut s’en souvenir !

Henry Clarke (1918-1996), 1954

Grès. Robe blanche en jersey de soie et faille.

Vogue France, septembre 1954

Henry Clarke © Henry Clarke, Musée Galliera/Adagp, Paris 2011 ; prise de vue Galliera/Roger-Viollet

Le destin des femmes

Pour une fois le week-end dépasse deux jours et dans les rues de mon village, un peuple vêtu de noir s’en est retourné chez soi vers seize heures, comme des âmes en peine, après avoir quitté l’Abbatiale où la messe des morts a précédé celle des âmes, qui viendra demain.

J’ai pensé à mes propres âmes, aux plus proches, pourtant dispersées. Auraient-elles aimées que je me mêle à la foule endeuillée ? Je ne crois pas. Elles auraient aimé que je songe un instant à elles. Ce que j’ai fait. Et j’ai pris le temps d’écrire, ce qui est une manière de pensée destinée à tous ceux que j’aime.

Cette deuxième note concerne un autre livre. Chez le même éditeur, Gallimard. Il se trouve qu’il figure parmi la liste très restreinte de ceux qui demain devraient prendre le devant de la scène en recevant un prix prestigieux. Je ne devrais pas dire : je ne connaissais pas Marie Ndiaye avant de lire « Trois femmes puissantes. » Et pourtant cette femme jeune est déjà célèbre. Mais, pauvre de moi, le temps de lecture m’est compté et je cherche pour trouver, pas pour suivre des conseils. En un mot, je compte sur le hasard pour me frotter aux imaginaires multiples.

Peu importe l’origine du nom de cette auteure qui laisse supposer un imaginaire éloigné. Peu importe la notice qui souligne qu’elle connaît aussi bien Berlin, elle aussi, que Rome où la Villa Médicis l’a accueillie, ou encore la France profonde.

Ce roman, cloisonné en trois parties, comme autant d’enfermements, se présente comme le témoignage d’un esprit qui habiterait un temps le corps d’un être malheureux, avant de partager la peine d’un autre. C’est un livre d’empathie, troublant au point de faire penser parfois à la sorcellerie.

Si le romancier est souvent habité par ses personnages, c’est certainement qu’il les habite lui aussi un temps. Mais cet échange corporel et sensuel est fait de distance, parfois de mépris, et fort heureusement d’un tissu de pardons.

Ici, on se trouve placé à la limite du supportable. Une femme en plein qui doit prendre entre ses mains la faute éternelle du père. Une autre femme en creux, que l’on devine dans les dérives schizophrènes de son mari. Une troisième, à peine vivante, que le sort jette sur les barbelés de la famine et de l’exil.

Et à chaque fois une musique intérieure tendue à l’extrême et pourtant résignée. Une musique comme notre parole, quand nous sommes seuls, quand nous chantons notre malheur, à l’abri de nos poumons, avant que les pleurs ne coulent.

Et une musique d’une beauté funeste, modulant une langue qui se lance parfois dans tous les dangers de la longue litanie où les adjectifs sont autant de césures entaillées au couteau dans la peau maquillée.

Marie Ndiaye habite les êtres comme un esprit, parce qu’elle a compris qu’ils ne communiquaient pas vraiment et qu’en faire le portrait, un portrait aussi symbolique que vibrant, voulait dire les regarder de l’extérieur, mais depuis une autre âme avec laquelle ils ont établi des rapports de fascination, que cette fascination soit de l’amour, de la crainte ou du mépris.

Ecrire cela, c’est me délivrer d’une souffrance. J’ai en effet besoin de dire que ce livre m’a fait souffrir. D’abord dans son inexorable méfiance des hommes : pères, maris, amants, compagnons…Qu’elle les regarde agir ou ne pas agir, dans le reflet d’une glace où ils se détestent où dans l’œil de celles qui les méprisent, les hommes ou plutôt les mâles ne sont que des épaves grandioses qui veulent croire qu’ils peuvent faire encore un peu illusion.

Les femmes puissantes mourront certainement par devoir. Mais elles ne mourront pas sans avoir posé les cartes. Cependant sur les ventres de ces héroïnes quotidiennes, le démon, là aussi, s’est assis.

Les mots doivent être d’autant plus précieux, comme des exorcismes, pour qu’elles puissent s’en dégager !

Photo : Delonix regia (Flamboyant). « Mais le voyant là debout dans ses tongs en plastique, sur le seuil de béton parsemé des fleurs pourrissantes qu’il faisait tomber peut-être lorsque, d’une aile lourde et lasse, il quittait le flamboyant, elle réalisa qu’il ne se souciait pas davantage de l’examiner et de formuler un jugement sur son allure qu’il n’eût entendu, compris la plus insistante allusion aux méchantes appréciations qu’il lançait autrefois. »

Le temps compté

Il n’y a pas de doute que le fait de disposer d’un ordinateur de petite taille pour le voyage – ce qui est mon cas depuis ce matin – et de disposer par ailleurs d’une autonomie de batterie la plus importante possible, apporte une sorte d’exaltation momentanée. Elle n’est récompensée que par le délice des mots capturés dans l’espace traversé. Le plaisir est très vite compensé par le sentiment, lui désagréable, de ne plus se sentir le droit de couler dans la détente d’une vacuité rêveuse lorsque l’on sait que l’on doit finir un rapport ou un article, ce qui était malheureusement mon cas aujourd’hui.

Le train qui me mène vers le soleil me procure un espace pourtant inespéré. La traversée des paysages de bataille, puis des vignobles, puis la descente vers la mer, pour aboutir dans le soleil tombant à Marseille, me donne raison de me laisser aller à la lenteur. C’est sans doute un paradoxe, mais le train à grande vitesse est en effet plus lent que l’avion et il continue à nourrir l’imaginaire du paysage. Mieux que l’avion, c’est certain. On est pourtant loin des trains à vapeur de mon enfance. L’imaginaire y était encore plus aigu en se nourrissant des arrêts répétés et des annonces de chefs de gare. Et mon grand-père avait l’habitude d’aller le saluer. Il faut dire qu’en bon cheminot, il participait dans une espèce de bonne humeur, à une communauté statique. Communauté statique, certes, dont chaque membre était attaché à un lieu-dit, mais qui profitait des nouvelles circulantes grâce à tous ceux : contrôleurs, cuistots des magnifiques wagons-restaurants, personnels des bureaux que l’on envoyait en contrôle sur le terrain qui colportaient l’air d’ailleurs.

Enfin, cet ordinateur, tout de candeur et d’innocence, ne m’empêche pas pour autant de plonger régulièrement dans un livre qui permet de tout oublier, mais en tout cas, au-delà de la laisse que l’on s’impose volontairement, en plus du téléphone qui trace et traque et de l’i-pad qui murmure, cela donne aussi la possibilité d’une écriture créative, quand on en ressent le besoin, sans avoir à trouver un carnet, à écrire vite et surtout à risquer de ne plus pouvoir relire une écriture trop tremblante ou trop incertaine. J’ai totalement basculé. Je ne sais plus écrire à la main…

Je viens de transporter d’Echternach à Strasbourg une masse de carnets de notes, carnets de route, bloc-notes, cahiers Clairefontaine, souvenirs de congrès, de présidences européennes, de capitales européennes de la culture, couverts de signes bizarres qui tiennent du cryptage subtil et de la désagrégation sanglante, pour ne pas dire de la déroute totale. Ce sont des notes en effet, mais qui aura le courage, sinon l’intérêt de rechercher si je m’ennuyais ou si j’étais admiratif. Là aussi, je me suis mis à prendre des notes immédiates dans l’espace immatériel. Mais j’ai finalement tant aimé le temps su stylo, que je me suis encombré de ce poids, très matériel, des carnets à spirale de la Ville d’Oviedo, de ceux du Parc des Sciences de Grenade, quand avait lieu l’exposition sur les animaux vénéneux, des prestigieux bloc notes de Philippe Stark de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne et de tant d’autres encore.

Je sais bien pourtant qu’il n’y a là rien de fondamental ; aucun scénario génial, pas la moindre trace du plan d’un roman inoubliable, mais toute fois, ici et là, un aveu d’amour qui aurait pu permettre à sa destinataire de savoir que je pensais à elle en plein milieu d’un colloque ennuyeux. Mais au fond ce serait triste de laisse penser à un amour qu’il redevient précieux uniquement si l’ennui est au coin du pupitre.

C’est une expérience, en tout cas. Un aide-mémoire quand la mémoire tend à se restreindre, shuntée par quelque neurone déficient. Marseille était le début d’une route qui m’a précipité jusqu’au début juin, en mangeant les souvenirs antérieurs.

Je vais donc écrire pendant quelques jours entre futur antérieur et passé composé.

Lumière verte

Heureusement. Il existe ainsi, des instants qui ne correspondent à aucun autre. Et on se trouve placé là où il le faut, au bon moment. Après avoir passé une semaine dans une ville située au milieu de l’Europe. Mais où se trouve-t-on vraiment au milieu de l’Europe ?

Après le bonheur d’avoir eu à chaque instant la tête envahie par l’architecture ; des façades qui bouleversent, des arcades mystérieuses et de purs dessins jetés vers les hauteurs. Art nouveau, art moderne, renaissance d’un style roumain perdu…

En un mot, après avoir pris un maximum de plaisir à longer chaque jour, au plus près de chez moi, puis en m’inscrivant dans un cercle plus large, ces rues de Bucarest où se mélangent encore les somptuosités endormies, les écroulements magnifiques et les perles revenues à la surface, j’ai repris l’habitude du vert maximum.

Revenir de Bucarest où la verdure et les fleurs semblent s’infiltrer, partout où elles le peuvent, pour s’enfoncer dans mes Ardennes, dans un espace où, au sens propre, les maisons font un effort pour réapparaître sous la frondaison des arbres, demande une adaptation qui n’est pas immédiate.

Chaque exotisme me rattrape quand j’ai réussi à apprivoiser pour un temps celui du pays où je vis.

Et en cette fin de mois d’août, il y a en effet un moment qui ne correspond à aucun autre, sinon à celui que l’on a peut-être eu la chance de capter, à une année d’écart. Et encore, si le brouillard ne vient pas trop tôt, si l’été ne se casse pas trop vite sur les angles de l’automne.

Ce moment où le soleil doré vient prendre de biais les prairies de bords d’eau, les saules grisés, les aulnes chancelants, les frênes moutonniers et les balsamines géantes, ces impatients glanduleuses parvenues à maturité de leur floraison.

Juste ce moment là. Avec un minimum de vent. Une humidité en équilibre vers la rosée du soir. Une lumière qui n’a pas la froideur de l’hiver ou la douleur de celle de l’été.

La douceur.

Juste cela.

DES EXPOSITIONS À DÉCOUVRIR

Entre maîtres du désordre et maîtres des visions

J’ai eu la chance d’enchaîner à quelques jours de distance deux expositions qui sont reliées à la fois par l’espace, l’esprit, la grâce et par l’exploration de la zone frontière où il nous faut aller chercher les œuvres dérangeantes.

L’exposition « Les maîtres du désordre » au Musée du quai Branly a été préparée sous le commissariat attentif de Jean de Loisy, président du palais de Tokyo et par ailleurs grand maître de la nouvelle Triennale. Il a été aidé en cela par Nanette Jacomijn Snoep pour ce qui concerne les collections du musée et par Bertand Hell pour la dimension anthropologique. Le projet scénographique, conçu par l’agence Jakob+MacFarlane fait l’objet sur le site web d’une description assez initiatique. Pour tout dire, le système d’exposition est tellement présent qu’il faut absolument en parler, au moins autant que l’exposition elle-même. On pourrait presque dire qu’il occulte parfois le propos tant on acquiert l’impression à certains endroits que ce sont les œuvres qui constituent le décor de la scénographie et non l’inverse.

Le thème, tel qu’il est exprimé par la mise en espace, semble en effet pris uniquement au premier degré : mettre du désordre en affichant des tubulaires déjantés entourés de bandes Velpeau et en laissant les faux-plafonds ouverts, en utilisant des vitrines trouées et maculées de plâtre dont la barbotine a débordé. En un sens, il est difficile de faire plus littéral. Ceci dit, on finit par se prêter à l’idée que les objets viennent d’être déballés et que l’on découvre une exposition en cours de montage, à l’intérieur de laquelle on peut faire son marché. Le souk, quoi !

Mais dans ce désordre, les auteurs du concept nous donnent cependant des pistes : « Articulée en trois grandes sections, l’ordre imparfait, la maîtrise du désordre et la catharsis, l’exposition analyse la notion de désordre à travers les différents modes de négociations mis en place pour le contenir. »

Autrement dit ? « Dès l’entrée, « Outgrowth », une œuvre de Thomas Hirschhorn, donne, avec ces globes terrestres tuméfiés, un aperçu des désordres du monde. » Il s’agit sans aucun doute d’une clef opérative : la mondialisation déforme la terre, en hypertrophie certains espaces aux dépens d’autres qui sont épuisés et au vrai sens du terme, brûlés ou consommés. Il existe cependant des îlots de résistance, là où des hommes encore proches des origines de leurs sociétés respectives traversent la paroi du mystère et vont régulièrement chercher des remèdes pour assurer la survie de fragments d’humanité qui constituent, par leur totalité, une humanité toute entière. Pour ne pas dire qu’elles constituent peut-être des zones de survie de l’espèce, au cas où l’humanité s’emballerait définitivement et s’autodétruirait.

Thomas Hirschhorn

Certains des habitants de ces territoires survivants prennent entièrement sur eux le dialogue avec ce qui se trouve « derrière » ou « ailleurs » et semblent souvent être élus pour y arriver. D’autres se réunissent au cours de cérémonies sonores, colorées et poussiéreuses pour que l’au-delà visite l’en deçà, en se mêlant au vacarme. Les « dieux » ou leurs délégués, quel que soit le terme par lequel on les nomme, ont parfois de drôles de manière de nous rendre visite.

Nous avons pris l’habitude d’en organiser la venue dans le calme des temples et des églises en les réduisant à des icônes ou à des incarnations par le biais des nourritures fondamentale, ou encore de leur demander de supporter régulièrement dans des carnavals le retour des divinités plus anciennes. Autrement dit, notre cannibalisme potentiel s’est domestiqué dans l’Eucharistie, tandis que les prêtres et les médecins sont devenus peu à peu nos intercesseurs, même quand il s’agit d’exorciser. Nous tentons en cela de réduire nos bons et nos mauvais démons à une parole canalisée dans le secret des cabinets médicaux, mais nous ne devons pas oublier pourtant que les peuples premiers ont continué à prendre en charge de manière communautaire toutes ces forces qui n’acceptent pas d’être l’objet de rituels décoratifs bien structurés ou de traitements médicaux rassurants.

En un sens, il est vrai que certains artistes prétendent jouer ce rôle dans l’espace marchand des sociétés dites civilisées. C’est d’ailleurs la présence de leurs œuvres dans ce contexte ethnographique qui pose une question vraiment intéressante, car pour le reste, le choix des objets au sein de diverses collections, dont celles du musée, est tout à fait passionnant. Ce rapprochement constitue une question qui n’est pas posée pour la première fois. C’est même une habitude récurrente depuis que des commissaires d’exposition d’art contemporain, ont convoqué dans les années soixante-dix le cérémoniel et les objets transitionnels dans les enceintes dont ils sont responsables. Je garde le souvenir marquant des œuvres de Rebecca Horn et de l’utilisation extensive qu’elle fait des plumes d’autruche, des bandages, ou encore des prothèses, comme dans « The Feathered Prison Fan », un travail intégrant des objets dans une performance, présenté en 1979 par Erika Billeter dans l’exposition « Weich und plastisch: Soft Art », exposition qui a beaucoup influencé le regard que j’ai ensuite porté sur l’art souple et l’art textile.

Le souvenir de Josef Beuys qui figure maintenant à titre documentaire pour ce qui concerne ses installations des années soixante-dix mais surtout pour ses actions en galerie ou dans les musées, systèmes complexes engageant son propre corps et qui ont été fondées sur le fait d’avoir été lui-même sauvé par un chaman grâce à la graisse et au feutre dont on l’a entouré, peut témoigner pro domo des possibilités et des espaces de passage d’un monde à l’autre. Jean-Michel Basquiat, également présent par une œuvre à la limite du graffiti, constitue en quelque sorte l’extrême limite récente et fulgurante du choc des mythes entre le monde noir du dieu Exù et les paillettes de l’urbanité américaine des mondes d’Andy Warhol et de Madonna.

Annette Messager

J’ai moi-même pratiqué à plus petite échelle ce rapprochement entre création contemporaine et témoignages ethnologiques pour ce qui concerne l’art textile dans lequel le retour au langage des origines de la parole : comme fil et comme tissu, est une nécessité critique depuis que les Dogons en ont établi le mythe fondateur. Mais ce rapprochement a aussi constitué une clef de lecture pour beaucoup d’œuvres des années soixante à quatre-vingt, en particulier aux Etats-Unis et en Amérique du sud où les créateurs se sont souvent retrouvés dans les couloirs des départements d’anthropologie plus que dans ceux des département d’histoire de l’art. Je ne pouvais donc que me réjouir de voir accueillir cette thèse dans un musée consacré en France aux arts premiers.

Certains des masques ou des tenues chamaniques exposés ont en effet un étroit rapport avec des fétiches – comment les nommer autrement – d’Annette Messager ou des dessins de Picasso, les manteaux de Lena Rahoult et même les maisons d’Etienne Martin. Dans ces cas-là, le rapport aux origines est une constante du geste créateur et devient également opérant sur les mythes modernes de l’argent. Autrement dit, Picasso est en permanence dionysiaque et ses faunes cornus méritent parfaitement de figurer à proximité d’une statue du dieu grec.

Picasso, autoportraits en faune

Reste que la sollicitation permanente des œuvres contemporaines est parfois en effet aussi littérale que la scénographie. Beaucoup d’artistes nous mettent mal à l’aise et génèrent volontairement de l’inconfort. C’est ainsi qu’ils nous touchent à tous les sens du terme. Ce n’est pas pour autant qu’ils se rendent maître du désordre, l’influencent où l’organisent. Ils le reflètent, tout simplement, comme des miroirs grossissants. A trop vouloir montrer ou démontrer on génère un catalogue ou une liste et on rejoint ainsi Umberto Eco et non plus Claude Lévi-Strauss. Cette dimension critique d’une création sans frontières entre la cérémonie et la création, par trop sollicitée dans le contexte de cette exposition a peut-être évité aux organisateurs d’aborder de front une autre dimension tout aussi politique ; celle du retentissement de ces œuvres dans le choc multi et interculturel qui est établi, entre objets et œuvres, pour un public qui devrait être lui-même multiculturel, mais reste toutefois très ciblé et uniforme, du fait de la nature même du musée et du mystère qui l’a longtemps entouré.

Jean-Michel Basquiat, Exù

N’oublions pas de transposer dans ce contexte, comme l’a mis en avant Tobie Nathan, l’importance de la prise en compte de l’origine géographique, humaine, ethnologique du patient dans la réussite de l’approche analytique. Il s’agit là bien sûr du rapport à des inconscients qui n’ont pas tous été configués par Œdipe : « Je l’affirme haut et fort, les enfants des Soninkés, des Bambaras, des Peuls, des Diolas, des Ewoundous, des Dwalas appartiennent à leurs ancêtres. Leur laver le cerveau pour en faire des Blancs, républicains, rationalistes et athées, c’est tout simplement un acte de guerre. Le problème le plus aigu que devra traiter la France dans un tout proche avenir, c’est celui de l’intégration de ses populations migrantes, nécessairement de plus en plus nombreuses et de plus en plus éloignées. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de morale ou de solidarité collective, mais d’une question cruciale : comment parviendrons-nous à faire passer les différences culturelles du statut de graine de discorde à celui de source d’enrichissement authentique ? Il me semble – et je crois l’avoir déjà démontré – que la recherche universitaire peut aider à cette mutation de nos mentalités, instaurant de nouvelles logiques, proposant des hypothèses audacieuses et dynamiques, fabriquant et diffusant de nouvelles représentations des étrangers. »

Mise en espace de Alessandro Mendini

A sa manière et sans doute de manière assez paradoxale, cette exposition qui restera en raison de son statut prestigieux confinée aux publics dits cultivés, s’adresse pourtant autant aux populations migrantes qu’aux amateurs des arts dits « primitifs et à ceux que l’on dit « contemporains ». Ce qui n’est pas le cas, de la seconde exposition avec laquelle je veux faire un rapprochement : « Histoire de voir – Show and Tell » qui est à la fois plus calme et plus stimulante et en un mot qui la résume : plus littérale. Calme dans le sens où l’on a affaire à des producteurs d’artefacts, utilisant des supports variés et dont les œuvres souvent tridimensionnelles que l’on peut nommer parfois sculptures abstraites, sont le plus souvent conçues comme des objets de production courante : poteries, jouets, bijoux et peintures au sens propre…dont une des destinations pourrait être le cadeau souvenir pour les touristes. Artistes, artisans ? J’ai l’impression de revenir à un débat ancien.

Francisco da Silva. Brésil. Peinture.

La seconde différence entre les deux expositions tient aussi à la scénographie, elle aussi apaisée. En tout cas « en phase » plutôt qu’à la remorque d’un propos. Il faut dire qu’elle a été confiée à Alessandro Mendini. « Cette scénographie est pensée comme un écrin, simple mais précieux, conçu pour contenir, protéger et montrer un art tout particulier qui est en lien étroit avec l’hypersensibilité du cœur. Chacune des œuvres exposées se présente comme un document de vie, exprimé directement par son auteur, avant et au-delà de son refroidissement par l’organisation culturelle de l’art. Cette exposition et donc chaleureuse. »

Jivya Soma Mashe. District de Thane, Inde. Peinture.

Voilà en effet un propos à la fois modeste et empathique qui ne néglige pas pour autant le fait que les travaux exposés sont eux aussi de l’ordre du sacré ou de la magie et en tout cas du panthéisme. Mendini parle encore d’une atmosphère de délicatesse animiste, abstraite et conceptuelle. Je retiens en premier le terme animiste parce que dans cette présentation et dans ce choix, l’âme est partout présente et les forces de la nature affleurent toujours aux abords de ces objets qui ont tenté d’en apprivoiser les débordements et les menaces potentielles.

Représenter et raconter pour se rassurer, au sein de communautés qui sont souvent aussi menacées que les forêts où elles vivent et les environnements qui les ont vus naître, ou au contraire écrasées par la pression de cités surpeuplées, tel est un point commun. Artistes donc, dans la mesure où ils se sentent parfaitement intégrés dans un processus d’expression de leurs milieux. Artisans poussés à aller chercher leur survie dans les devises des visiteurs venus de loin. Artistes poussés en quelque sorte en permanence à regarder, prélever, couper, accumuler, bricoler, tailler, cuire, coudre, tricoter, marcher, commercer, échanger et dire. Artistes dont les noms ne diront rien à la plupart des visiteurs qui auront aussi pourtant la possibilité de les écouter dans une série de films et de rencontres inscrites sous le terme de « nuits de l’incertitude » animés par Stéphane Paoli et de « soirées nomades » qui croisent toutes les disciplines artistiques autour de ce thème.

Gregorio Barrio. Mexique. Perles.

Les maîtres du désordre. Musée du Quai Branly, Paris. Jusqu’au 29 juillet 2012. L’exposition sera présentée au Kunst-und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (Bonn, Allemagne) du 31 août au 2 décembre 2012 et à « La Caixa » Foundation (Madrid, Espagne) du 7 février au 19 mai 2013.

Histoires de voir, Show and Tell. Fondation Cartier, Paris. Jusqu’au 21 octobre.

Fétiches and Co.

Depuis que je sais qu’une exposition sur le tapis et la tapisserie du XXe siècle est en cours de préparation au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, je me suis replongé dans la série de publications sur l’art textile que j’ai dirigée et dans laquelle j’ai écrit pendant une dizaine d’années, jusqu’à l’organisation en 1985 d’une exposition nommée « Fibres Arts » au Musée des Arts Décoratifs de Paris et la rédaction d’un ouvrage intitulé « L’Art Textile » pour les Editions Skira.

Voici une porte entrouverte sur le passé, mais qui m’invite à revisiter certains des textes consacrés à des artistes qui mériteraient certainement un regard réactualisé. Lorsqu’on m’a interrogé récemment sur ce qui m’avait le plus intéressé dans ce travail, je n’ai su que dire : « participer à l’ère du doute. » Je ne connaissais rien des langages de l’art avant de faire ce parcours décennal avec des créateurs, sinon très superficiellement et très intuitivement. J’ai bien entendu beaucoup appris et en très peu de temps. Je continue à apprendre aujourd’hui, même si je visite moins d’ateliers et si je n’écris pratiquement plus sur la création plastique.

Ma grande chance a été de faire ce parcours au moment même où les peintres et les sculpteurs se posaient eux-mêmes des questions qu’on dirait aujourd’hui banales. Elles ne l’étaient pas, bien entendu. Et elles ont même permis à ce que les domaines et les disciplines artistiques se mélangent sans conflits car toutes se remettaient en question au même moment. Ceux qui étaient attirés par le textile et les matériaux souples ont ainsi vécu une aventure qui était autant liée à l’invention de nouveaux statuts qu’à une réappropriation qui, ai-je écrit, passait par une interrogation sur les origines et sur l’histoire. « Le textile déborde » constituait un mot d’ordre, plutôt qu’une explication.

Claude Viallat l’exprimait de manière radicale en écrivant : « Nous nous retrouvons aujourd’hui en quête de nos balbutiements, de nos origines. Déconstruisant nos langages, nos techniques, nous les mettons en doute. Le monde se réapprend alors qu’il est appris, se réinterroge, se désinvente par retour sur lui-même. »

Peu d’œuvres de cette époque m’ont accompagné depuis, à la fois par manque de place et du fait d’une trop grande mobilité qui m’a évité de m’installer. Certains sont bien rangés et pourraient dans peu de temps revenir au jour. Un portrait toutefois, réalisé à la fin des années soixante-dix par Elisabeth Krotoff me regarde vieillir et a fini par ressembler à ce que je suis devenu. Il était prémonitoire.

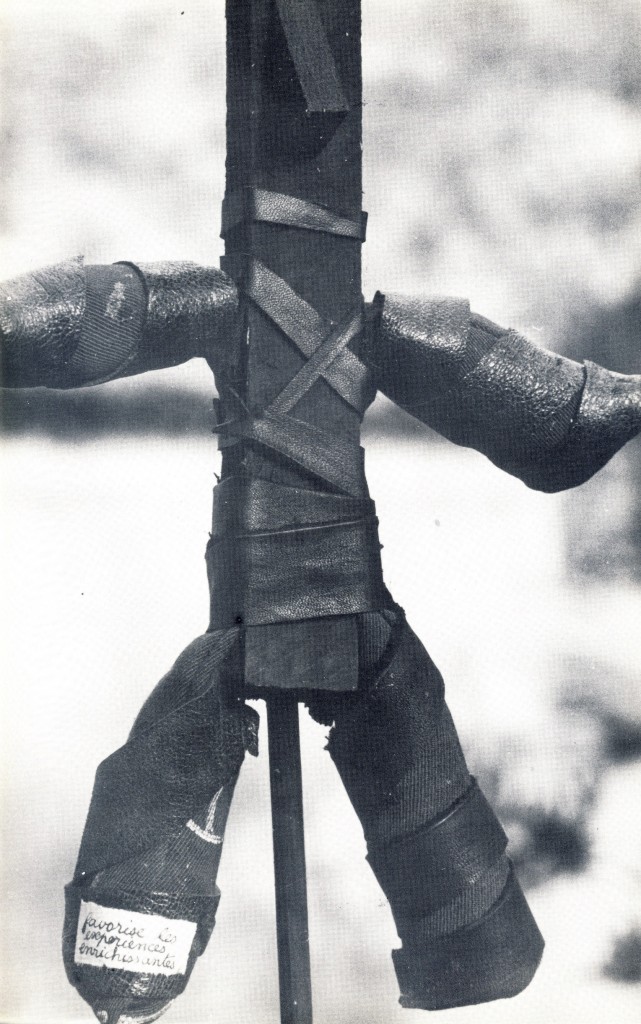

Je suis donc heureux de revenir sur un texte très court de 1980 que j’avais écrit sur ce couple d’artistes, Elisabeth et son compagnon Bernard Fabre qui habitaient au milieu des vignes du Languedoc, aux Embruscalles. Il s’était posé, un peu comme un oiseau noir dans deux pages du magazine DRIADI à l’occasion de la publication d’un thème sur « Poupées, fétiches et épouvantails » où figuraient Michel Nedjar, Francis Marchal et le travail de la Galerie Poisson d’Or.

Quels meilleurs compagnons que des fétiches pour reprendre un chemin ?

« La marionnette a tout à la fois affaire avec Dieu et avec le Diable. Elle joue les intermédiaires entre le visible et l’invisible. Elle est la tête de la divinité faite homme et celle de l’homme devenu porte-parole de la communauté ; guignol des faibles contre les forts.

Quand elle se fait fétiche, elle se transforme en objet de culte, elle devient une référence, subit un transfert qui cristallise une passion, ex-voto ou matérialisation de la « jettatura ».

On peut rêver à une société où chacun aurait le pouvoir de jeter tous les sorts et de les conjurer tous, fabricant ainsi des armes à la fois jumelles et ennemies qui deviennent aussitôt des objets célibataires. La paix devenue par là-même évidente.

C’est un peu à cette invite que font penser les fétiches d’Elisabeth Krotoff et Bernard Fabvre présentés au dernier Salon des Métiers d’Art et de Création. Imagination délirante et railleuse qui convie chacun à personnaliser les heures de la vie, à fabriquer des objets qui rendent heureux.

Mais plus que des références à la célébration de l’instant où ils sont assemblés, ils font penser à la célébration du rebut, du reste, du déchet. En cela, ils nous reprennent. Ils utilisent toutes les propositions d’un catalogue à la Prévert qui se bouclerait sur lui-même, la dernière page redevenant, indéfiniment, la première. Fil, tissu, pince à linge, racines de poireau, chambre à air, satin, boucle, bouton, broche, capsule, insigne, couvercle, barbe de maïs, caoutchouc, ficelle, journal, fil…

La lecture me séduit au premier degré des matériaux. Reflet factice / fétiche du réel. Du dur et du mou, du cru et du cuit, de la déraison et du sourire. Le second degré me captive et m’émeut : fétiche pour éviter de s’étendre sur certains sujets, pour châtier les dénicheurs, pour éviter les raisonnements boiteux, pour lutter contre la menuiserie industrielle…

Lecture enfin au troisième degré en passant du jeu à la métaphysique. Objets du rebut présent, ils plongent sitôt que conçus dans le passé, en dressant l’inventaire archéologique d’une civilisation en train de disparaître. »

Driadi N°12, avril 1980, pages 24-25

Elisabeth vient de m’écrire. Elle s’occupe d’une galerie à Nîmes (Galerie4) et d’un collectif d’artistes. Elle a créé avec d’autres artistes européens un réseau qui porte le nom de KANIBAL’HOPOX.

Je me retrouve à l’aise dans une série de conversations qu’elles mène avec des peintures qui ponctuent les siècles et en particulier avec celle de Ciurlonis intitulée l’autel, ce peintre et musicien lituanien, contemporain de Ravel et Debussy, mort peu de temps avant la seconde guerre mondiale et qui reste trop peu connu dans le reste de l’Europe.

Bernard, me dit-elle « se partage entre sculpture, bouquins, et recherches mythologiques. »

Dialogue avec Ciurlonis

De la couleur encore de la couleur

Ne cherchez pas une cohérence parfaite dans cette exposition. Il ne s’agit pas là de l’analyse d’un spécialiste de l’histoire de l’art ou d’un critique engagé qui a parcouru le monde pour proposer sa vision. Il s’agit d’une plongée dans la couleur. Le mot « plongée » convient d’ailleurs très bien pour la Fondation Pierre Gianadda qui propose aux visiteurs une sorte de descente dans une piscine.

André Derain. Bateaux dans le port de Collioure. 1905.

Les œuvres qui y sont présentées jusqu’au 25 novembre prochain (six années après le Kunsthaus de Zurich) sous un titre porte-drapeau qui propose des noms prestigieux : Van Gogh, Picasso, Kandinsky et un sous-titre plus précis, « Le mythe de la couleur », appartiennent toutes à un collectionneur zurichois Werner Merzbacher, un homme qui a fait fortune dans le commerce des fourrures, celui du cuir et dans la finance internationale et a connu l’émigration aux Etats-Unis durant la Seconde Guerre Mondiale.

Oubliez le titre ! Les noms ne sont pas tous les plus significatifs et le sous-titre ne veut rien dire. C’est la seule erreur de casting.

En fait, ces œuvres appartiennent à un couple, puisque tout laisse à penser que c’est Gabrielle Merzbacher qui a amené son mari à une telle connaissance de la peinture du tournant de la fin du XIXe siècle, et au-delà. A plusieurs reprises dans l’exposition les organisateurs ont affiché de petits textes où les collectionneurs donnent modestement un aperçu sur ce qui les a conduits à choisir. « Il était beaucoup plus simple, pour moi et ma famille, d’exposer anonymement ces œuvres, lorsque nous les prêtions de par le monde. Mais au souhait de demeurer anonyme s’opposait le devoir de partager avec vous notre plaisir intime, en l’occurrence notre amour de l’art et la joie que nous procurent ces œuvres….Je ne suis pas historien d’art et n’ai jamais étudié l’histoire de l’art. En tant que collectionneur privé, je ne suis pas tenu à ce que toutes les périodes et tous les artistes soient représentés. Je peux choisir les œuvres que j’aime, en suivant mes propres impressions, mon propre goût, et surtout, mon propre caractère » affirme Werner Merzbacher.

Où sommes-nous ? Du côté des Fauves, des Expressionnistes, du « Cavalier bleu », des Avant-gardistes russes et des Futuristes italiens. Et puis, par contamination ancienne, du côté de Renoir, de Monet, de Cézanne, de Modigliani, de Van Gogh, de Toulouse Lautrec et par contamination récente, du côté de Miro, de Calder, de Sonia Delaunay, de Sophie Taeuber-Arp, de Herbin ou de Sam Francis.

Mais quel choc de redécouvrir l’un à côté de l’autre les « Bateaux dans le port de Collioure » de Derain et « Intérieur à Collioure » de Matisse et à quelques pas, les paysages de l’Estaque de Georges Braque. Tous trois happés par la vibration insoutenable de la Méditerranée et qui avouent qu’ils ont été brûlés. Mais plus encore, ce sont les œuvres de Kirchner, de Kandinsky, voire de Chagall et de Braque, de Alexej von Jawlensky, de Karl Schmidt-Rottluff, d’Erich Heckel et quelques aquarelles de Paul Klee qui mettent un feu diabolique à la peinture.

Henri Matisse. Intérieur à Collioure (la sieste). 1905.

Comment est-ce possible en effet qu’une telle puissance éclate de ces territoires de la couleur quand ils se heurtent avec autant de violence ? Un viol de l’espace et du paysage : le sable rouge orangé, la mer verte, le ciel jaune et vert, les collines roses, comme si l’aveuglement arrivait à sa culmination et que pointait la folie ! Un viol du regard, ces toits incendiés, cette petite fille orientale accompagnée de son chat, comme prisonnière d’un harem pour enfants peuplé de fruits et de tapis et ces nus alanguis dans un tapis de verdure et ce promeneur encastré dans une montagne verte et violette ! Kirchner qui jette au loin toutes les conventions morales et picturales ! Et j’allais oublier Emil Nolde, ses fleurs et ses ciels coulés. Et le couple infernal : Goncharova et Larionov.

Mädchen mit Katze. Ernst Ludwig Kirchner. 1910.

Comme une conspiration mondiale de fous furieux qui nous demandent de fixer intensément le soleil et la tache aveugle de leur propre regard. Comme une série de regards de sourds, de ceux qui ont fermé tous leurs autres sens au profit de la révolution colorée qui précipite sans merci le pinceau sur la toile : encore ce bleu intense et ce citron violent et ce rouge sang sur les prés. Encore et encore plus. « Trois taches de couleurs », disait Henri Matisse. Trois taches de couleur pour se libérer des contraintes. Avant qu’il ne revienne à une seule couleur, ce bleu dans lequel il découpe à vif.

Wassily Kandinsky. Herbstlandschaft mit Booten. 1908.

Regardez bien ce paysage d’automne au bord de l’eau et ces bateaux que peint Kandinsky en 1908. Ce sont les bateaux eux-mêmes qui ont revêtu les couleurs de l’automne. Pas un être vivant. Tout semble abandonné. Les forces vivantes se sont toutes fondues dans la couleur. La vie après que l’homme ait disparu. Une métaphore de la limite franchie. Dans quelques années l’homme sera en effet bien près de disparaître. Et quelques années plus tard, plus encore. Et chaque fois plus.

La couleur avant la vie. La couleur vivante après l’humain.

Soulages : Fondu de noir

Les rencontres sont fantaisistes. Deux catalogues figurent à mes côtés les frères ennemis. Celui que m’a offert le Conseiller Mazzachera à Cagli l’été dernier. Sur la couverture, un ange au visage très ambigu, moins asexué qu’il n’y semble, rougit de jeunesse et d’émotion. Il symbolise, selon les commissaires de l’exposition « Raffaello e Urbino ».

Je garde le catalogue en question au plus près de mon bureau pour parler un jour de la jeunesse de Raphaël. Mais je ne sais pourquoi, il est resté ouvert à la même page depuis le début du mois d’août, celle où figure la reproduction de la fresque de la chapelle Tiranni à Cagli. Dans cette adoration de l’enfant Jésus, l’or des auréoles transperce la calme évidence d’une Résurrection.

Par cette présence constante je cherche sans doute à donner sa quotidienne pâture à mon inconscient.

Au plus près, un autre livre de format équivalent montre une pâte noire linéaire qui laisse apparaître, flotter serait un meilleur terme, le nom de Soulages.

Si la première exposition ne constitue plus que le témoignage d’un souvenir ému, la seconde est par contre à notre porte, visible jusqu’au prémices du printemps au Centre Pompidou si le musée ne sombre pas trop longtemps dans les grèves.

J’ai dans le cœur le souvenir d’un dîner en 1981 à Beauvais dans les locaux de la Galerie Nationale de la Tapisserie avec quelques amis de Pierrette Bloch. Pierre Soulages et son épouse Colette étaient présents. Pierre m’était apparu éternel. Il a atteint sa quatre-vingt dixième année, je ne m’étais donc pas trompé !

Un film projeté dans l’exposition le révèle au sein de la maison de Sète où il s’est installé. Des échappées laissent apercevoir la Méditerranée. Il serait facile d’écrire : “comme une masse liquide virant au noir”. Pourquoi ne pas se laisser aller en effet à rencontrer l’aveuglement du soleil ? A laisser s’éteindre toutes choses pour que la lumière revienne en force, de l’intérieur du noir.

Soulages m’a séduit depuis longtemps. Du temps où je découvrais la peinture, après l’avoir longtemps snobée, comme une femme trop fardée. J’avais appris le lent dépouillement du textile. Cela m’avait demandé de grands efforts, mais je m’étais approché, je le crois encore, d’une forme d’expression qui parle sans voix et écrit sans encre. Du plus profond de notre propre corps. J’avais donc appris à parler et à écrire avec les syllabes du fil.

Mais l’exposition de Soulages, au Centre Pompidou à peine né, en 1979, m’avait réconcilié avec la peinture. Je dirais plutôt avec le châssis, puisque les peintres de Support Surface étaient bien malgré eux devenus mes frères. Années 1950-1970 affirme le catalogue où Pierre Encrevé et Alfred Pacquement on pris un parti historique et souvent linéaire, somptueux aussi par la qualité des reproductions… Puis plus loin “Noir sur Blanc”, et encore “Outrenoir”.

Heureusement le temps s’arrête plus souvent qu’il ne le devrait dans un tel parcours.

Du brou de noix, à la dure pâte de goudron, éclatée en surface, dans les huiles épaisses, ou dans le travers des vitraux de Sainte-Foix de Conques, jusqu’aux grands polyptiques récents dont l’huile raclée vient happer nos rêves, se dressent en contrepoint les silhouettes étranges de John Coltrane ou de Léopold Sédar Senghor. Dans et à côté. En dialogue.

Y-a-t-il une négritude de la peinture ? Voilà une réflexion qui me vient aujourd’hui qui ne m’était pas venue plus tôt. Une négritude de l’identité picturale ?

« Ma négritude n’est pas une pierre,

sa surdité ruée contre la clameur du jour

ma négritude n’est pas une taie d’eau morte ruée contre la clameur du jour… » écrit Césaire.

Avons-nous passé un cap ? Pour ne pas ou ne plus voir ? Ou bien, simplement, en faisant claquer ses œuvres les unes à côté des autres, comme autant de boucliers de l’absurde, Soulages nous rappelle-t-il simplement que l’homme est noir, quoi qu’il en veuille. Devenu blanc et fade le plus souvent !

Je dois pourtant encore dire la puissance, sur moi, constante, de ces boucliers là ! Il me reste du temps. Encore un peu.

Pascal Bernier à Bruxelles: A pop nightmare, le Carnaval des animaux

Découvrez l’exposition très personnelle de l’artiste Pascal Bernier : A pop nightmare, ou le Carnaval des animaux au jardin botanique de Bruxelles.

Il y a presque un an, la salle d’exposition du Botanique à Bruxelles avait confié le soin à Antonio Nardone, galeriste de réunir des œuvres qui constituaient un « Wunderkammer », un Cabinet de Curiosités contemporain où figuraient côte à côte des œuvres de Jan Fabre et Wim Delvoye, Patrick van Roy et Pascal Bernier, toutes installations, rapprochements ou manifestes qui dérangeaient la tranquillité froide de la capitale européenne préparant les Fêtes de Noël.

Pascal Bernier, un artiste belge qui a dépassé la cinquantaine, se voit proposée en ce début d’automne une exposition personnelle qui rejoint les chemins de traverse des Surréalistes de son pays. Il insiste sans aucun complexe sur ce qui nous fait le plus mal au cœur et à l’âme parmi les mots d’ordre creux ou ambigus qui nous sont infligés par l’image publicitaire comme des remèdes à l’ennui auxquels nous ne pouvons que difficilement échapper si nous voulons rester en forme, à la mode et dans le coup : le sport, le respect de la nature et de l’environnement, la protection des animaux sauvages, les loisirs d’été sur la plage, tout comme l’aseptisation et l’éloignement de la représentation de la mort.

Tous les supports lui sont bons : de la transparence des étoffes imprimées et de l’infinité des réseaux de dentelles, aux accumulations florales et festives des carnavals, des maquettes d’architectures aux châteaux de sable éphémères, des squelettes d’amphithéâtres de médecine, aux animaux empaillés des musées d’histoire naturelle.

Si Chaval avait inauguré une magnifique série de dessins il y a plusieurs dizaines d’années sous le titre « Qu’ils sont cons les oiseaux ! », l’exposition de Bernier pourrait facilement s’intituler « Les animaux sont en effet des cons, l’homme le premier ! ».

Ces animaux, humains trop humains, nous voisinent dans nos plus élégants cauchemars : ours trop protégés ou fornicateurs échappés de nos lits d’enfants quand ils ont grandi plus vite que nous, éléphant réparé à la hâte après sa rencontre avec « Tintin au Congo » dans une case de bande dessinée trop étroite, mygale dentellière remplaçant les brugeoises disparues, crânes fêtant en famille le Carnaval loin du Mexique, papillons formant des escadrilles de chasseurs destinées à aider les aviateurs ennemis de la Seconde Guerre mondiale, ou encore Milou sans ses compères, tentant de saisir un os après qu’il ait été lui-même dévoré par les fourmis géantes, squelette inutile tentant un geste sans avenir.

Les supports de nos rêves se tissent ainsi de recueils de contes abandonnés trop tôt, d’objets transitionnels dont nous avons été privés sans raison autre que celle, si stupide, de devenir adultes.

En 1919, Maurice Ravel écrit à Colette : « Par exemple : le récit de l’écureuil ne pourrait-il se développer ? Imaginez tout ce que peut dire de la forêt un écureuil, et ce que ça peut donner en musique ! Autre chose : que penseriez-vous de la tasse et de la théière, en vieux Wegwood (sic) noir, chantant un ragtime ? J’avoue que l’idée me transporte de faire chanter un ragtime par deux nègres à l’Académie Nationale de Musique. Notez que la forme, un seul couplet, avec refrain, s’adapte parfaitement au mouvement de cette scène : plaintes, récriminations, fureur, poursuite. Peut-être m’objecterez-vous que vous ne pratiquez pas l’argot nègre-américain. Moi qui ne connais pas un mot d’anglais, je ferais comme vous : je me débrouillerais. Je vous serais reconnaissant de me donner votre opinion sur ces deux points, et de croire, chère Madame, à la vive sympathie artistique de votre dévoué. » Il terminait ce magnifique poème devenu spectacle lyrique : « L’enfant et les Sortilèges » et demandait si poliment des conseils et des autorisations à l’écrivaine.

Chez Bernier il n’y pas, il n’y a jamais, à l’exemple de Maurice Ravel, de frontière entre la vie et le cauchemar, la méchanceté et la sagesse, l’enfance et le memento mori.

Il nous laisse sans remords à nos fantasmes et à l’extinction inéluctable des espèces dont nous sommes responsables.

Jusqu’au 18 novembre 2012. Le Botanique, rue Royale 236 – 1210 Bruxelles.

Des films pour réfléchir

Rengaine : une autre des mille et une nuits

Je sortais de la magnifique et séduisante exposition que l’Institut du Monde Arabe consacre pendant quelques mois aux Mille et Une Nuits. J’étais encore plongé dans l’enchantement des contes, dans la magnificence des objets exposés, dans la drôlerie des films de Méliés et dans le kitch de tous les cinéastes qui se sont essayés à la parodie ou à la paraphrase filmée des contes, y compris Pier Paolo Pasolini.

Dans ma tête résonnait encore la séduction des paroles entendues à mi-voix : « Le sultan n’attendit pas que Scheherazade lui en demandât la permission. « Achevez, lui dit-il, le conte du génie et du marchand, je suis curieux d’en entendre la fin. » Scheherazade prit alors la parole, et continua son conte dans ces termes… »

Je me suis dirigé ensuite vers le quartier latin par un après-midi froid et limpide de décembre sur les traces d’un de mes anciens quartiers quotidiens et, en passant devant le Nouvel Odéon, une salle où je me souviens d’avoir découvert Forman quand ses premiers films sont arrivés en France dans les années 60′, j’ai vu l’affiche de « Rengaine » de Rachid Djaïdani. Et me voilà parti vers un nouveau conte, plein de bruits et de fureur.

J’étais prévenu dès l’entrée que « des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. » Est-ce que les images d’actes racistes qui ont eu lieu à Paris ces dernières années peuvent heurter la sensibilité des lecteurs de journaux ou des spectateurs de la télévision de 20 heures plus que la vérité nue des attitudes habituelles de ceux qui utilisent d’abord leur corps et leurs poings pour s’exprimer ? Est-ce qu’une scène de torture qui doit faire partie d’un film expérimental peut choquer plus que les matraquages de la place Tahir ?

Il s’agit simplement d’une histoire d’amour entre une rebeu et un black. Une histoire entourée de la menace permanente de la règle de la nécessité de la permission des quarante frères de l’héroïne, comme au village dans le bled, mais dans un Paris plein d’embrouilles et de galères, dans les mouvances de la drogue et des acteurs à la recherche d’une porte d’entrée pas trop pourrie. Comme dans les contes où il faut franchir quarante obstacles ou faire la part de quarante voleurs pour que cette fameuse porte s’ouvre. Une histoire d’amour éternelle quoi ! Roméo et Juliette ou Naama et Naam. « L’histoire de Naama et de Naam étoit à peine achevée, que Scheherazade, profitant du temps qui lui restoit encore, commença celle d’Alaeddin, dont elle se doutoit bien que le sultan des Indes voudroit entendre la suite… »

Que nous dit ce film ? Il ne dit rien. Il est en effet avare de mots. Il nous montre en improvisant sur le socle de ses acteurs pris au piège de leurs propres contradictions : que la coexistence des communautés est difficile, que les préventions et les préjugés sont partout et que la violence ne demande qu’à sortir à la première occasion. Si ce n’était que cela ! Je crois que nous le savions, ou alors c’est que nous vivons au Luxembourg ! Il nous dit surtout que nous sommes les héritiers de nos traditions et de nos fantasmes et que les récits mythiques nous aideront toujours à comprendre, à parler, à entreprendre le chemin vers celui qui est tout aussi perdu, de l’autre côté de la rue.

On a envie de rire et de pleurer. On se retrouve à errer dans le quartier de la Goutte-d’Or, à parcourir Montmartre avec un chauffeur de taxi, à jogger sur les quais du Canal Saint Martin et à rêver sur la passerelle de l’Institut, devenue depuis quelques années un pont des soupirs où les amoureux cadenassent leur désir. Ou peut-être ailleurs, dans toutes les banlieues où se cogner l’un à l’autre est la règle !

On ne retrouve ses marques, quand on a soi-même fait l’expérience en témoin de la violence perdue, quand on a deviné au coin d’une rue des regards qui tuent et l’on ne peut se réfugier que dans le regard des amants. De la fille surtout, qui nous dit que les temps ont changé et que Scheherazade continue de savoir ce qu’il faut faire et comment il faut le faire, mais que pour parvenir à ses fins, elle doit faire la Révolution contre les pouvoirs, en commençant par ceux que la tradition a dressés pour protéger la communauté et enfermer la famille dans ses murs.

Les légendes des Mille et une Nuits d’aujourd’hui ont une saveur explosive et se content dans la fumée du shit et l’odeur suave des gaz d’échappement des voitures. Elles nous obligent à regarder les autres dans les yeux, en permanence, de suivre les acteurs au plus près. Mais elles restent le fil ténu qui nous tient reliés ensemble.

Rengaine, un film de Rachid Djaïdani, 2012.

Des livres pour méditer

Les ruines du ciel

J’ai encore un souvenir très vif du Port Royal de Montherlant joué à la Comédie Française. Je ne parle pas de la création en 1954, mais un peu plus tard. Je ne saurais par contre mettre une date précise en face du souvenir.

C’est pourquoi le dernier livre de Christian Bobin qui tisse des intérêts littéraires et imaginaires entre la destruction de Port-Royal par Louis XIV et les senteurs de son propre jardin, devient un remède au mal de vivre. Une philosophie de l’instant.

J’ai déjà cité il y a quelques semaines cet aphorisme éclairant : « Dieu tenait au XVIIe siècle la place qu’aujourd’hui tient l’argent. Les dégâts étaient moindres. » La phrase est belle et dit tant sur la vanité de notre monde. Simplement, après ces semaines là, je ne suis plus tellement certain de sa justesse. Qui est finalement innocent ? Le moindre mal ?

Louis XIV ne pouvait tolérer ce que l’auteur nomme « un bouton de fièvre qu’il grattera jusqu’au sang ». Belle expression. Pas plus qu’il ne tolérera les Protestants ! Est-ce le principe même du pouvoir de ne pas tolérer ce qui prend une allure de défi ?

Comme l’ouvrage de Pascal Quignard « La barque silencieuse » qu’il côtoie sur mon bureau, le recueil d’apostrophes minuscules de Christian Bobin allume autant de petites lumières qui éclairent le soir, sans toutefois enflammer la page. Nous avons besoin des espaces brisés qui regardent au dedans. Sans mépris, sans hauteur, sans arrogance et pourtant sans compromission. Tout le contraire des pouvoirs qui nous entourent.

De la ruine qui est retournée encore et encore, même déjà rasée par la décision du roi, pour que rien ne reste, comme si la mémoire n’était pas imprescriptible, aux pas malhabiles du clochard de la Gare du Nord qui nous écartent de la pauvreté, des ondes se sont propagées. Nous les ressentons encore quand elles nous cherchent.

« La mort nous prendra tous un par un, aussi innocemment qu’une petite fille cueillant une à une les fleurs des prés. » Gardons alors notre innocence.

Photographie Yona Friedman Londres, 2008. L’architecture de survie, une philosophie de la pauvreté.

Le grand élan de la montagne

Je me retrouve petit enfant. Mes parents aimaient marcher. Ils aimaient aussi la montagne. Et en 1957 ils décident de m’emmener dans un petit hôtel. On disait à l’époque une pension de famille. L’hôtel de l’étoile à Maxilly près d’Evian était tenu par un couple d’un certain âge et accueillait une trentaine de vacanciers.

J’y ai connu mes premières copines. Elles faisaient de la balançoire leur jeu principal. Et moi je les aidais à se balancer. L’innocence, n’est-ce pas ? Enfin, je crois me souvenir que les questions ne l’étaient pas toujours.

Le dimanche, le propriétaire qui travaillait pour les espaces verts de la buvette d’Evian rentrait à bicyclette en portant les gâteaux que les vacanciers recevraient dans leur assiette au dessert. Mais beaucoup de tartelettes à la fraise ou à la framboise sont restées dans le fossé en raison de vent qui avait eu raison de l’équilibre instable de celui qui, remontant avec peine une pente raide, subissait l’effet euphorique que le vin, qui n’était pas seulement celui de la messe, procure aux bien heureux. Voir tous ces curistes boire de l’eau à longueur de temps le déprimait.

Je me souviens surtout de la copine dont le grand-père possédait une DS19. On comprendra pourquoi. C’était le must de l’époque. Une sorte de carrosse moderne dans lequel nous gagnions en glissant à une vitesse fantastique les cafés de Montreux, en longeant le Lac Léman, de rive nord à rive sud.

Il y avait en effet ceux qui roulaient en DS…et les autres. La société est encore ainsi. Et mes parents n’ont jamais voulu faire l’acquisition d’une voiture. Alors nous marchions beaucoup. La 2CV du curé de Maxilly s’arrêtait parfois pour nous embarquer quand nous descendions à pied à Evian. C’est vrai qu’il y avait encore des curés, et des 2CV…

Bon j’arrête là ma nostalgie, d’autant plus que l’hôtel de l’étoile a été démoli il y a quelques années. Mais l’école communale et la mairie sont toujours là. Et le lac intangible dans lequel les grandes draperies de pluie s’égouttaient vendredi dernier à mon arrivée me souhaite la bienvenue. Au moins lui !

Le temps de jeter un coup d’œil à ce qui est toujours là et de reconstruire mentalement ce qui a disparu. Le temps de vérifier si le château de la famille de Blonay (ou de Tourronde) à Lugrin se souvient des Accords d’Evian. Et de vérifier également si je me souviens de Madame de Blonay – une descendante d’une famille vassale de Pierre II de Savoie, mais membre de la branche vaudoise convertie au protestantisme – regardant la rive française depuis la terrasse d’un appartement lausannois et soupirant : « Dire que tout cela était à nous. »

Bon j’arrête là ai-je dit la nostalgie que Modiano met si bien en scène, avec ses témoins de la guerre qui ont connu cette situation étrange d’un lac entre-deux. Engagé par conviction et neutre par principe.

J’avais quelques heures dimanche. Alors je suis revenu sur les pas de mes parents. Je suis monté à Thollon et j’ai pris un œuf (c’est ainsi que l’on nomme cette espèce de télésiège fermé qui, il y a cinquante ans se balançait à l’air libre).

Pour être juste, c’est aussi les pas de mes enfants dans lesquels je me place…et leurs parcours à ski et à pied dans la neige.

Quelle merveille quand les premières gentianes jaunes apparaissent dans les alpages, au fur et à mesure que le télésiège s’élève, presque parallèle à la pente ! Le début du mois de juillet garde encore intactes quelques-unes des fleurs de printemps, tandis que les plus belles d’été s’épanouissent, prennent de la hauteur et créent une symphonie de plantain, de marguerites, de campanules, d’arnicas et de géraniums des Pyrénées, tandis que le serpolet affleure entre les rochers en donnant tout son parfum sous le soleil qui fait éclater la rosée.

Peut-on rêver plus beaux chardons ? Encore tendres ! Et plus belles forêts miniatures d’Ombellifères, cascadant sur les pentes, en protégeant les hellébores, ces roses des neiges encore en fruits et en créant un premier plan au vertige offert par le lac qui s’étend, mille mètres plus bas ?

A s’évanouir de bonheur, dans une nature où le tintement échelonné des cloches de groupes de vaches disséminés occupe seul l’espace. Lancinant et rassurant. Rappelé par les courants légers, en masses sonores qui se mêlent.

Je suis seul. Enfin, je croiserai cinq ou six marcheurs. Des vrais ceux-là, avec des cannes, des chapeaux et des sacs à dos. Des chaussures de marche, aussi, ce qui n’est pas mon cas. Je ne suis qu’un promeneur du dimanche.

Dans quelques jours, les premiers groupes de VTT et d’amateurs de parapente vont arriver me dit la patronne du restaurant. Dans quelques jours…mais aujourd’hui la montagne est tout à moi.

J’en avais besoin. Sans doute pour parler, à mi-voix, à mes parents, dont l’ombre me fait signe sous les épicéas.

Une série de tombeaux

Le 11 septembre habite maintenant tellement nos mémoires, qu’il a fait disparaître dans ma conscience le 11 novembre qui nous a été proposé cette année comme une nouvelle phase de la réconciliation francoallemande. Je devrais pourtant m’accrocher plus vigoureusement à cette date en raison du fait que les Français ; les Belges aussi en ont occulté l’aspect calendaire de la Saint Martin qui nous amène, au sein des itinéraires culturels à réaliser d’autres partages festifs dans toute l’Europe.

Mais je ne vois pas vraiment d’issue proche au travail de mémoire que nous devons faire régulièrement pour fonder une Europe de la réconciliation. Symboliser la Paix retrouvée est sans doute nécessaire, mais si j’en crois les commentateurs, je n’ai pas été le seul à trouver un peu ridicule ces légers dominos poussés par un dissident célèbre, quand on sait les épisodes sanglants qui ont scellé ces lieux. Autrement dit, le spectaculaire est certainement nécessaire, mais la légèreté et la mode ne sont pas forcément les meilleurs arguments de l’adhésion.

On avait raillé la scénographie de Jean-Paul Goude, lors du Bicentenaire de la Révolution française. Les sans culottes ne faisaient pas forcément bon ménage avec les tambours du Bronx ! Ceci dit, il s’agit là d’un intervalle de 200 années et la Fête de la Fédération de 1790 devait, elle aussi, comporter bien des artifices pour la célébration de l’Être suprême à qui on confiait le soin d’éclipser le Dieu des curés.

Vingt ans après, ce n’est pas tout à fait la même chose. L’Europe s’est posée. Parfois de travers, mais elle s’est posée. Mais ce n’est pas une raison pour si vite enterrer les morts dans l’oubli. Et je dis bien tous les morts depuis que Berlin est un enjeu de pouvoir !

Je me souviens des vingt ans de la Libération de Paris. C’était l’année du bac ! Et dans la chaleur du mois d’août je bénéficiai aussi bien du défilé des militaires qui avaient fait céder l’ennemi, des discours de leurs chefs, que des récits de mes grands-parents qui n’ont pu s’empêcher d’aller en vélo faire un grand tour de la capitale, en essuyant, ici et là, quelques balles qui auraient pu les tuer. Comment aurai-je pu oublier, malgré mes dix-huit ans, le prix que mes proches avaient payé ?

J’ai déjà posé dans les pages précédentes des notes de lecture à propos de livres qui tournaient autour de Berlin, de l’Allemagne ravagée, des vrais et des faux souvenirs des témoins de la Seconde Guerre mondiale. Il m’en reste au moins un. Le plus complexe puisqu’il joue à fusionner la vie d’un résistant avec celle d’un lycéen d’aujourd’hui.

Entre les pages, pourtant « La barque silencieuse » de Pascal Quignard glisse lentement en portant ses âmes, depuis l’origine du monde. « Il semble au corps qui s’endort, avant qu’il ne plonge dans le sommeil, qu’il décroche. Le corps humain dans le noir est comme une barque qui se désamarre, quitte la terre, dérive. »…et encore « Voilà exactement ce qu’est le passé : tout ce qui passe par la porte qui descend dans l’ombre. Horus seul tourne la clé de la naissance ou du réveil. Ce n’est pas la mémoire : c’est le songe qui est le miroir biologique où les morts se reflètent. Les Grecs appelaient « démon » ce surveillant au fond de nous du reliquaire. »

Il faut tenir encore un peu le flambeau avant que l’ombre ne gagne.

On connaît l’Affiche Rouge placardée par les armées d’occupation, en février 1944, quelques mois avant que Paris ne soit libéré. Une affiche sur laquelle des visages effrayants de fatigue, devaient porter l’effroi. Une affiche où le photographe avaient utilisé des condamnés à mort pour mimer, dans la cour d’une prison, les gestes du sabotage. On ne sort jamais de la mise en scène.

Plus de vingt francs-tireurs et partisans – Main d’œuvre immigrée (MOI), dont la plupart étaient de très jeunes gens, ont été exécutés. Ils portaient des noms d’origine italienne, allemande, polonaise, arménienne…Ils étaient Juifs pour la plupart. Ils étaient Français ! Leur identité était la lutte contre un occupant. Une identité française, monsieur Besson ? On précise même en général qu’ils étaient communistes. Seraient-ils devenus des responsables politiques. Qu’auraient-ils pensé de la partition de l’Europe, s’ils avaient vécu ?

Un film signé Robert Guéduiguian « L’Armée Rouge » vient de sortir. Et ce livre d’Alain Blottière « Le tombeau de Tommy » a été publié dans le même temps. Il se consacre à l’un des partisans, le plus beau peut-être : Thomas Elek, vingt ans. Juif hongrois ; celui-là, dont la mère parlait hongrois, allemand et français et aimait Paris. Il aimait Paris aussi. Ce quartier où je me suis promené tous les jours pendant plusieurs dizaines d’années, du côté de la rue Monge ou Cardinal Lemoine.

Français, entraîné dans le sort étrange d’un pays où l’identité s’était cristallisée en autant de parti pris arc-boutés contre une identité ennemie vécue sans nuances et contre une image dorée de patrie rurale attachée au travail et à la terre.

Alain Blottière est souvent connu pour sa connivence avec l’Egypte. Il met ici l’auteur du récit dans la peau d’un cinéaste qui cherche un acteur non professionnel pour jouer le rôle de Thomas. Un acteur qui, comme les personnages de Marie Ndiaye, est très vite habité par un autre et quitte son insouciance du XXIe siècle, pour le drame du XXe.

Cet artifice, parfois un peu trop artificiel justement, vaut pourtant roman. Il donne corps à une fiction permettant de confronter des espaces qui s’ignorent à presque soixante-dix années de distance. Dans les mêmes rues, les mêmes immeubles, les mêmes cours et… les Arènes de Lutèce qu’enserrent les constructions.

« Les archives de Louis-le-Grand conservent aussi les bulletins scolaires calamiteux de cette dernière année scolaire interrompue. Tommy, en réalité, ne travaillait plus. Peu de travail en histoire, travail insuffisant en français, réussirait bien s’il travaillait en anglais, travaille trop peu et de fréquentes absences en maths…pas une matière n’échappe à cette désertion. A la fin du second trimestre, en raison d’une paresse inadmissible, le conseil de classe lui infligera un blâme précédant l’exclusion. Il s’exclut lui-même. Cet univers où l’on s’obstinait à transmettre un élégant savoir, mais où les élèves juifs – après les professeurs déjà exclus – devenaient indésirables, lui semblait décidément invivable, aussi cruel qu’illusoire, déplacé, à la fois trop près et trop loin de la violente vérité du monde.”

Il semble que dans la paix toujours fragile de pays qui vivent ensemble une crise que leurs dirigeants font semblant de maîtriser, en parlant de tout autre chose et en se protégeant de la pluie, d’autres jeunes se demandent aujourd’hui s’ils doivent miner, ou déminer….Les changements profonds sontaujourd’hui couverts par les voiles du superficiel et les violences sont bien plus ponctuelles. Mais tous ces points se rapprochent pourtant, j’en ai peur.

Comment ne serais-je pas frappé que ce soit Stéphane Hessel, rescapé de la Déportation, né en 1917, qui parle aujourd’hui de résistance avec tant de clarté. De sa résistance passée et du besoin de résistance aujourd’hui. Il emploie les mots de démocratie, d’éducation dans le dépouillement des artifices.

Un souffle pour repousser la barque qui s’en vient…

Photo : L’Armée du Crime