Le musée d’art contemporain, MAXXI, à Rome, accueille De Dominicis et Ataman, deux artistes qui proposent une exposition d’architecture et d’art contemporain très stimulante.

Il est des musées prévisibles où une salle succède à une autre, où les expositions se déroulent linéairement, bien balisées, bien organisées. Le nouveau musée romain d’art contemporain, MAXXI, construit par l’architecte irako-britannique Zaha Hadid, est au contraire un musée plein de surprises, un labyrinthe avec des salles cachées, des parcours contournés et la frustration constante d’avoir manqué une salle, d’être passé à côté d’une exposition, et c’est très stimulant; on se réfère au guide, qu’ai-je manqué ? que dois-je voir encore ? où se niche donc cette pièce ? Et cette tension inquiète met le visiteur dans un état de réception aigüe propice à la découverte. De passerelles suspendues en couloirs ascendants, voici quelques mots, non pas tant sur l’architecture, que j’ai trouvée remarquable et plus subtile qu’à Metz, que sur les expositions.

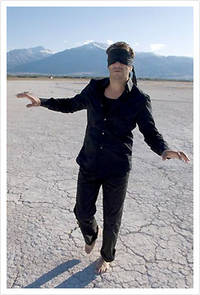

On est accueilli par un gigantesque squelette de Gino De Dominicis, Calamita Cosmica, bien plus convaincant que celui d’Abdessemed, car doté d’un splendide nez de Pinocchio (ci-dessus; ‘calamita’, c’est un aimant, pas une calamité). C’est une excellente introduction, mensonge et fantaisie, à l’exposition consacrée à cet artiste, dandy excentrique oscillant entre mystique et anarchie (‘L’immortel‘, jusqu’au 7 novembre). Une des pièces les plus fascinantes est son Cube invisible (visible dans la photo ci-dessous): un carré est dessiné au sol,

Tout chez lui est fait de tentatives, d’actions impossibles, comme une confrontation permanente avec le destin, avec la mort. Il tempo, lo sbaglio, lo spazio (le temps, la faute, l’espace) regroupe les squelettes d’un homme et d’un chien, l’homme en rollers tenant le chien en laisse; ces restes horizontaux sont confrontés à une tige, une pique verticale, érection, paratonnerre, lien avec les forces célestes face à l’inéluctabilité de la mort. A la Biennale de Venise de 1972, De Dominicis présente plusieurs de ses pièces (le cube invisible, une pierre posée par terre ‘en attente de mouvement’ et

une balle de caoutchouc à terre ‘juste avant de rebondir’) dans une salle où il a également installé un jeune homme (consentant) atteint de trisomie : que ce jeune homme ait encore le visage intemporel d’un enfant est, aux yeux de De Dominicis, une tentative de négation du temps qui passe et, paradoxalement, d’immortalité. Cela crée bien évidemment un scandale et l’installation, nommée 2a soluzione d’immortalità (l’universo è immobile) est rapidement fermée par les organisateurs de la Biennale.

Si je regrette une chose dans cette exposition de De Dominicis, c’est que des oeuvres aussi révolutionnaires, aussi dérangeantes, remettant autant en question une certaine vision de l’art, soient présentées ici de manière trop sage, trop muséale, trop didactique. Le commissaire Achille Bonito Oliva, qui connaît très bien le travail de De Dominicis, s’est trop plié aux contraintes d’exposition (et encore plus dans la partie plus historique au dernier étage, bien moins dérangeante), alors qu’on aurait rêvé d’une présentation plus tumultueuse, plus anarchique, plus jouissive. Mais, comme disait De Dominicis, “Les espaces dédiés à l’art ont le pouvoir d’accomplir le miracle de transformer en oeuvre d’art tout ce qui y est exposé.”

Islam et laïcité, entre local et global; le langage y joue un rôle important, et la perte du sens. Dans la vue ci-dessus d’une des salles de l’exposition, on voit que, pour regarder la vidéo Dome, il faut se coucher sur la plate-forme centrale : on contemple alors au plafond (comme dans la coupole d’une église) des jeunes hommes turcs, modernes et technologiques, suspendus dans le ciel comme des anges. La Colonne de 42 téléviseurs, par contraste, se regarde debout et en en faisant le tour; elle montre des dizaines de Turcs des montagnes, silencieux, rendus silencieux par le pouvoir et la modernité, regardant fixement la caméra avec dignité.

Cette confrontation entre ces deux pôles trouve son accomplissement dans Journey to the Moon, récit de l’histoire burlesque de villageois d’une région reculée de Turquie

Chacune à sa manière, les pièces d’Ataman convergent vers cette exploration du chiasme turc (et de sa signification plus globale), et leur mise en image et en espace fait ressortir ici leur cohérence et leur diversité. Espérons que l’exposition viendra en France (où, sauf erreur, Ataman n’a jamais eu d’exposition personnelle).

Photos De Dominicis par l’auteur, ainsi que la photo de Column de Kutlug Ataman. Gino De Dominicis étant représenté par l’ADAGP, les photos de ses pièces seront ôtées du blog à la fin de l’exposition.