« D’un arbre, les hommes ne connaissent que le tronc ». Le botaniste Francis Hallé nous raconte l’extraordinaire créature qu’est un arbre… Tout un monde invisible qui est aussi fascinant qu’émouvant alors que les forêts dans le monde sont de plus en plus menacées par la déforestation…

Dans le film Il était une forêt de Luc Jacquet (le réalisateur de La Marche de l’empereur) sorti en salles le 13 novembre, le botaniste de renommée internationale Francis Hallé nous emmène dans un voyage beau à pleurer sur les cimes des forêts tropicales, l’extraordinaire royaume de la canopée – aujourd’hui menacée.

Jeune naturaliste, a peine a-t-il levé la tête vers le feuillages, Francis Hallé a compris sa mission, explorer cet univers inconnu déployé sous le ciel, où la faune et la flore se déploient comme nulle part ailleurs, qui est aussi « le monde des chants et des bruits de toutes sortes ». En 1983, hanté par son projet, il gagne Annonay, où se déroule le bicentenaire de la création de la montgolfière. Il veut rencontrer des pilotes avisés. Comment, pour mieux l’étudier, survoler en ballon la forêt équatoriale, où le vent souffle parfois fort, tout en transportant plusieurs hommes ? C’est là qu’il rencontre Dany Cleyet-Marrel, un aéronaute qui a survolé le Sahara et le Mont blanc en ballon à air chaud. L’homme décide de tenter l’aventure. Les deux compagnons rencontrent bientôt l’architecte Gilles Ebersolt qui, à 16 ans, a inventé un » ballon à dévaler les collines et fabrique des cabanes suspendues en pleine forêt.

C’est ce trio extraordinaire digne de Jules Verne qui va s’ingénier à mener l’exploration de cette l’île végétale qu’est la canopée. Gilles Ebersolt construit à la fin des années 1980 le « radeau des cimes « , une grande plate-forme faite de gros boudins gonflés, soutenant un filet d’aramide où marchent les hommes, équipée de matériel d’observation. L’aéronaute Dany Cleyet-Marrel utilise un dirigeable, pour le déposer aux meilleurs endroits. Francis Hallé y installe un laboratoire d’observation. Début 1990, la société japonaise de communication Dentsu leur finance un grand film documentaire sur les toits des forêts amazoniennes et guyanaises. Et puis les aventures se succèdent…

La forêt des abeilles et l’hypothèse Hallé |

Des compagnies pharmaceutiques et aromatiques financent la savante équipée, qui devra explorer « la forêt des abeilles » gabonaise. Sur place, Dave Josephson, un aromaticien américain, le chimiste Xiaogen Yang, des hommes du groupe Givaudan-Roure spécialisé dans les parfums et les arômes. Grimpés sur la « luge des cimes » , une plate-forme suspendue au ballon et survolant les arbres, les chercheurs font des prélèvements de molécules inconnues à même les branchages, au milieu des abeilles qui s’énervent. Ce ne sera ni la première, ni la dernière expédition qui fait sienne « l’hypothèse Hallé ». La compagnie Shell en a financé une. Des grands groupes chimiques aussi. Des parfumeurs.

La canopée, trésor planétaire |

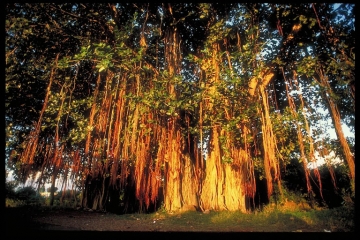

Selon le botaniste Francis Hallé, la canopée constitue un véritable patrimoine biochimique, une réserve en molécules qui doit être consacrée comme un sanctuaire planétaire : « C’est un espace vierge, comme les glaciers des hautes montagnes. Imaginez, à perte de vue, des moutonnements de feuillages émeraude, des frondaisons si denses qu’on croit pouvoir marcher dessus, des couronnes d’arbres en fleurs, des cathédrales de branchages, des animaux extraordinaires, partout… À l’arrivée de la nuit un concert inimaginable monte, les hurlements des singes, les trilles des oiseaux, les croassements de milliers de grenouilles, et tous ces insectes qui cliquètent, de toutes les tailles ! Ha toutes ces nuits passées à la belle étoile, au milieu des lucioles, avec la voix lactée au-dessus ! Nous compatissions envers les forestiers, qui ne voient jamais que le tronc des arbres, dans les sous-bois sentant la cave, en bas, ‘‘sous la moquette’’. Nous plaignions les grands explorateurs qui s’installent dans les endroits les moins riches en vie de la terre, la banquise, les pôles, au cœur des déserts, dans les grottes profondes presque stériles, en expéditions de hautes montagnes, au milieu du plancton. Nous étions au sommet de la biodiversité, là où la vie est la plus foisonnante, à son apogée, là où les animaux et les plantes se montrent les plus colorés, les plus magnifiques, les plus énormes…»

De par sa situation exceptionnelle, son ensoleillement permanent, son humidité, le pullulement de la vie, des prédateurs, et donc des élaborations biochimiques des plantes pour se défendre, elle se révèle une fabrique de substances remarquables, introuvables ailleurs. « Preuve en est, explique Francis Hallé, les fourmis rouges montent tout en haut des arbres chercher certaines feuilles. Beaucoup des animaux des forêts, les singes surtout, se guérissent avec certaines plantes, et ce sont souvent celles des hautes branches. Quand un arbre tombe, sous les tropiques, vous l’entendez de loin. À chaque fois, vous voyez arriver tous les chamans, les medecine men de la région, venus chercher les feuilles des hauteurs, inaccessibles depuis le sol. »

Francis Hallé a signé dans Le Monde du 11 novembre 2003, avec Nicolas Hulot et le géographe Frédéric Durand, un texte d’alerte solennel « Forêts tropicales, c’est fichu », militant pour que les puissantes industries chimiques négocient avec les industries forestières pour qu’elle ne rasent pas le dernier jardin fabuleux de la planète, la canopée tropicale.

Avec le cinéaste Patrick Deval, nous avons rencontré Francis Hallé à Paris, quand il venait présenter son « Plaidoyer pour l’arbre », cette « magnifique créature » menacée, qui vit sur terre depuis 480 millions d’années.

Entretien avec Francis Hallé |

-Francis Hallé, d’un arbre, dites-vous, les hommes ne connaissent que les troncs, à peine les feuillages, ils en ignorent la moitié, et beaucoup plus …

– Nous les humains considérons le manque de mobilité comme un signe d’infériorité. Les expressions » c’est un légume « , ou » se planter « , disent bien notre condescendance envers le mode de vie des arbres.

Francis Hallé : Pourtant n’est-il pas extraordinaire que ces créatures, se contentant d’échanges élémentaires et de comportements

-Cette inventivité biochimique des arbres a beaucoup été utilisée en médecine…

-La surface par laquelle un arbre interagit avec l’environnement est immense…

Francis Hallé : Un animal comme nous, l’Homo sapiens, n’a guère plus de 2 m2 de surface exposée au monde extérieur. Au contraire, l’arbre est un organisme tout en surface. Étant immobile, se nourrissant de lumière solaire, de gaz et d’eau du sol, le tout n’étant disponible qu’en faibles quantités, il lui faut des capteurs géants. La surface totale d’un arbre de dimension moyenne, racines, tronc, branches, tiges et feuilles déployés, est d’environ 200 hectares. Cela signifie qu’à chaque fois qu’un bûcheron abat un arbre, il diminue la surface de notre planète de 200 ha. Il faut s’en souvenir lorsqu’une forêt entière passe à la tronçonneuse, comme c’est le cas aujourd’hui pour les dernières forêts primaires des Tropiques, détruites pour l’exploitation des bois d’œuvre par des multinationales dont beaucoup, hélas, sont françaises.

-Le génome d’un arbre est aussi beaucoup plus volumineux que le nôtre…

-Certains arbres vivent très longtemps et semblent être « les maîtres du temps » ?

Francis Hallé : Nous les humains, comme tous les animaux mobiles, dominons l’espace . Les arbres, eux, dominent le temps ; certains vivent des milliers d’années, ils sont potentiellement immortels. L’arbre n’étant pas un individu, il est divisible. Si l’on nous coupe en deux moitiés égales, c’est évidemment la mort, mais l’arbre, coupez-le en deux, cela fera deux arbres. Coupez-le en mille, vous pourrez obtenir mille d’arbres, tous parfaitement viables. En Asie, beaucoup de temples bouddhistes possèdent un figuier qui provenant d’une bouture du figuier sous lequel Bouddha atteignit l’illumination. Cela ne veut pas dire que les arbres ne meurent pas, mais que leur mort est toujours due à des agressions extérieures, les hommes, le feu, les pathogènes, le gel, la pollution. Les arbres ignorent la sénescence, alors que la durée de notre vie animale, humaine, même dans des conditions optimales, reste limitée par notre programme de vieillissement. Quand j’étais étudiant, on nous avait appris que les plus vieux arbres du monde, les Pinus longaeva californiens, avaient 5000 ans. Aujourd’hui, on sait que le houx royal de Tasmanie atteint 43 000 ans. Sa forme surprend. Ce sont des arbres de dimensions moyennes, côte à côte, et couvrant plusieurs hectares. L’analyse génétique a montré que chaque pied était né d’une même graine, germée au Pléistocène. Imaginez le livre de bord enregistré dans les cernes de ces Pinus, ou d’un séquoia de 3000 ans !

Combien de temps pourraient-ils vivre ?

Francis Hallé : S’ils ne sont pas agressés, beaucoup d’arbres vivent très longtemps. Le jardin botanique de Kew, près de Londres, présente une collection d’arbres potentiellement immortels. Dans ce jardin, les arbres vivent isolés au milieu de vastes pelouses, loin de l’ombre de leurs congénères. Abondamment éclairées, les branches basses ne s’élaguent pas, elles traînent par terre, et s’enracinent pour donner de nouveaux arbres. En regardant bien, on constate que les jeunes refont la même chose, leurs branches s’allongent, vont se replanter et ainsi de suite. Aussi longtemps qu’aucune cause extérieure ne vient le perturber, l’arbre est parti pour durer, fixe dans l’espace, » à l’aise dans les siècles « .

L’arbre est-il si facilement centenaire ?

Francis Hallé : Au printemps, dans les pays tempérés, lorsque la température remonte, les arbres sont comme des jeunes plantules, en possession de l’intégralité de leur génome, prêts à fonctionner. Même sous l’Equateur, où leur croissance est plus erratique étant donné l’absence de saisons, les arbres développent une croissance rythmique qui les débarrasse de leurs gènes » éteints « , ou » méthylés « . Ce qui remet les compteurs de leur sénescence à zéro. Les arbres des Tropiques humides révèlent une diversité de croissance étonnante. Un même arbre peut avoir une branche aux feuilles bien vertes, une autre en fleurs, une troisième en train de mettre en place de nouvelles feuilles, et une branche » en automne » dont les fruits sont mûrs et prêts à tomber. Sous ces latitudes, en absence de saison, une plante n’a aucune raison d’arrêter sa croissance. Elle devient le » haricot géant » du conte, qui se déploie à l’infini…

-Comment expliquer cette rigidité, la formation du tronc et du bois, cette élévation vers le ciel ?

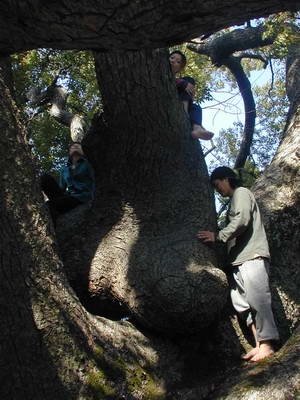

Francis Hallé : Quand je parle d’arbres avec quelqu’un, je me demande toujours quel arbre mon interlocuteur a en tête. La plupart ne connaissent que le tronc et l’écorce, ils n’y sont jamais grimpés. L’écorce est en partie constituée d’un tissu mort, qui protège le » cambium « , le tissu vivant qui édifie le bois et recouvre le bois mort. L’arbre présente ainsi une alternance de matière morte et vivante. Quant au tronc… On me demande parfois : l’arbre produit-il des excréments ? C’est une bonne question, parce qu’un arbre fonctionne comme une machine, avec des échanges d’énergie, une entrée et une sortie. Toute machine produit des déchets. Alors les excréments de l’arbre ? Je vous le donne comme une hypothèse solide : le tronc constitue les excréments. Passez-moi la comparaison, mais considérez la colonne de crottes qu’un chien laisse derrière lui, au cours de sa vie. Et bien l’arbre repose sur la colonne de ses excréments. La lignine, qui forme l’essentiel du bois, est d’abord un produit très toxique que la plante ne supporte pas. Très astucieusement, l’arbre dépose cette lignine sur la paroi de cellules qui sont en train de mourir et qui vont devenir les vaisseaux, permettant la montée de l’eau dans le tronc. C’est cela le bois, des fibres et des vaisseaux conducteurs, rigidifiés par de la lignine. L’arbre a inventé l’art de transformer ses déchets en quelque chose d’indispensable pour sa survie.

-Un arbre, dites-vous, est aussi un prodige d’architecture …

Francis Hallé : Imaginez le cahier des charges de l’arbre. Il s’agit de construire une tour de 60 mètres de hauteur, de 2 mètres de diamètre à la base, avec au sommet une vaste superstructure d’au moins 20 hectares, et des fondations n’excédant pas 3 mètres dans le sol meuble et humide d’un pays tropical battu par les pluies. Le matériau de construction doit être banal, léger, capable de flotter sur l’eau et d’un prix réellement attractif, quelque chose comme 500 euros le mètre cube au maximum. J’ai proposé ce cahier des charges à un architecte connu : » Une telle tour n’existe pas et n’existera jamais, m’a-t-il répondu, vous me faites perdre mon temps « . Moralité, en dépit de nos prouesses technologiques, nous sommes aujourd’hui tout à fait incapables de construire un grand arbre, un petit non plus d’ailleurs. Nous pouvons tout au plus l’imiter, comme dans les colonnades de Grenade, ou les temples grecs. Sur le plan mécanique, l’arbre reste un tour de force que les bio-mécaniciens étudient assidûment. D’autant que tous les arbres ne se ressemblent pas, loin de là. Si aujourd’hui, la plupart des voitures finissent par ressembler à des suppositoires en obéissant à des contraintes aérodynamiques de base, les arbres, pour des performances équivalentes, ont inventé une riche gamme d’architectures, révélée par la différenciation ébouriffante de leurs formes. C’est rassurant, car nous aurions en horreur une solution unique… Le grand mathématicien René Thom, qui a pensé la » catastrophe » à l’intérieur d’un système stable, et formalisé les phénomènes chaotiques, cherchait un symbole de l’arbitraire total, de l’anarchie complète dans le monde naturel, et il pensait l’avoir trouvé dans la couronne des arbres. Pour moi qui passe ma vie à établir les règles de leur construction, j’ai eu à cœur de lui montrer qu’il faisait fausse route. Je lui ai montré des modèles architecturaux, qui l’ont obligé à reconnaître leur parfaite organisation. On a fait le recensement de ces différents modèles architecturaux des arbres et, pour l’instant, on arrive à … 22 modèles.

Combien trouve-t-on de ces modèles d’arbres ?

Francis Hallé : On arrivera peut-être à 24 ou 25, mais on ne doublera pas ce chiffre. Ces modèles ont été dédiés aux botanistes qui avaient pressenti la notion d’architecture botanique. Nous parlions du palmier, qui offre un tronc sans branches, et de grandes feuilles, voilà une forme connue. Le caféier en représente un autre, avec ses branches horizontales qui portent des fleurs, des feuilles et des fruits. Il y a encore l’Albizzia, qui présente des empilements de courbes, les bambous avec leurs touffes de chaumes verticaux, ou le manioc, qui ressemble à un candélabre. L’île des Pins, en Nouvelle Calédonie, est le domaine de l’Araucaria, un autre système architectural étonnant. Chaque arbre s’accroît se ramifie selon l’un ou l’autre de ses modèles, même quand celui-ci est expatrié, ou menacé par l’environnement. Ces archétypes se révèlent indépendants de la taille des plantes. Ainsi le grand arbre forestier, Maesopis eminii, présente la même architecture que l’arbuste des sou-bois, Coffea arabica, ou l’herbe des potagers négligés, Phyllantus urinaria.

-Vous faites l’éloge de la chlorophylle et dites que les arbres sont nos alliés dans la lutte engagée contre le réchauffement planétaire, pourquoi ?

Francis Hallé : La chlorophylle est certainement la molécule la plus importante de la planète, celle qui conditionne toutes les autres. Sans elle, nous ne serions pas là ! Nous les hommes sommes les enfants gâtés de la création grâce aux autres organismes, aux dépends desquels nous survivons et exerçons notre prédation. Or aujourd’hui, nous dilapidons les énergies fossiles accumulées par la vie végétale au cours des époques géologiques. Nous agissons comme si nous n’en savions rien ! Or nous savons, ce que nous devons à la chlorophylle. Au cours de l’histoire, la molécule de chlorophylle a rendu l’air respirable à certains organismes, ce qui a permis l’évolution des animaux, puis notre apparition. Aujourd’hui, la forêt mondiale et sa chlorophylle stocke le gaz carbonique, qui pour nous reste un polluant dangereux. Avec la déforestation, ce polluant repart tôt ou tard dans l’atmosphère augmentant ce fameux » effet de serre « , longtemps renié par la plupart des responsables, que l’on commence à ressentir. Les forêts constituent les usines d’épuration de l’atmosphère, et les destructions qu’on leur inflige font froid dans le dos. Surtout les forêts tropicales, parce qu’elles fonctionnent toute l’année, alors que les nôtres n’épurent l’air que quelques mois par an. Notre planète se réchauffant, elle va au-devant de gros problèmes écologiques, à bref délai. Bien sûr, je ne connais pas la solution de ces problèmes, mais j’ai la conviction que les arbres auront une place prépondérante dans cette solution. Nous avons là d’admirables alliés pour faire face au réchauffement, à la raréfaction des ressources en eau potable, à la pollution atmosphérique, à l’érosion des sols, à la perte de biodiversité, de à paupérisation rurale, à l’effet de serre, etc. Il est urgent de chercher à mieux connaître les arbres, pour mieux comprendre leur rôle planétaire. Il est temps de les regarder avec un œil neuf, de les aimer. Je crois que les hommes commencent à les redécouvrir. Ils se sentent de plus en plus en manque de nature, » dénaturés « , ils demandent qu’on plante des arbres dans les villes, y installe des jardins… À Montpellier, les bûcherons municipaux viennent couper les arbres la nuit, à 4 h du matin, comme des criminels (entretien réalisé pour Le Monde Magazine en janvier 2006)

Plaidoyer pour l’arbre. Francis Hallé. Actes Sud (2006). 240 illustrations.

Vidéo : Il Etait une forêt

Tous ces textes sont sou licence gnu, libre d’accès et de droit…