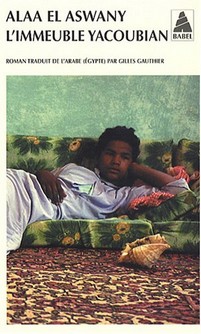

Partons à la découverte de la littérature égyptienne avec le roman « L’immeuble Yacoubian » d’Alaa El Aswany… Un regard sur la littérature arabe et sur l’Egypte…

«Bien sûr, il y a des peuples qui se révoltent mais, de tout temps, l’Egyptien a baissé la tête pour manger son morceau de pain… Le peuple égyptien est le plus facile à gouverner de tous les peuples de la terre. Dès que tu prends le pouvoir, ils se soumettent à toi. » Mais une certaine partie de la population, celle qui se sent la plus humiliée, se réfugie dans les rangs des religieux dont le discours et les actes deviennent de plus en plus violents pour séduire cette jeunesse sans espoir qui ne rêve que d’abattre le pouvoir en place.

Et, dans cette société tiraillée entre un pouvoir totalitaire acoquiné avec les maffieux et des religieux fanatisés, manipulés par des émirs aux ambitions illimitées, les femmes essaient de survivre en supportant le harcèlement sexuel au quotidien, les violences conjugales, les mariages de convenance et la répudiation à la première occasion. « On épouse une femme pour sa beauté, pour sa fortune et pour sa religion. Mais c’est la religion qui l’emporte », jamais par amour.

Le tableau peint par El Aswany est bien pessimiste et on comprend aisément qu’il a dû subir quelques pressions après la publication de ce roman. L’Egypte qu’il nous présente, à la croisée entre les reliques dépravées d’une Egypte au passé fastueux et l’Egypte violente et obscurantiste des combattants de l’islam, ne laisse que peu d’espoir à la jeunesse et confine ceux qui n’ont pas droit au gâteau de la corruption dans une vaine nostalgie d’un temps où le pouvoir n’appartenait pas à l’armée et où il n’était pas compromis avec les trafiquants et les affairistes douteux. « Abdel Nasser a enseigné aux Egyptiens la lâcheté, l’opportunisme, l’hypocrisie… » On sent bien que l’auteur a lui aussi la nostalgie de cette Egypte moins corrompue, plus libérale, plus tolérante où cohabitaient les religions et les nationalités, où l’amour, même homosexuel, était encore possible. Une société qui n’était pas fondée sur l’exclusion et la ségrégation : le pouvoir rejetant ceux qui ne sont pas de sa caste, la religion combattant ceux qui ne croient pas ou croient autrement, la population qui marginalise ceux qui sont différents et les habitants de la terrasse qui veulent protéger leur petit territoire sans réelles raisons, seulement parce qu’il faut bien avoir un pouvoir envers les autres.