Comme le souligne Jean Lacoste dans l’introduction de l’édition la plus complète et tout à fait remarquable du Faust de Goethe récemment rééditée (Bartillat, collection Omnia, 800 pages, 14 €), « cette tradition immémoriale du pacte avec le diable a été reprise et modifiée à l’époque de la Renaissance et de la Réforme, en particulier dans un « livre populaire » promis à un grand succès en Allemagne et en Europe, le Volksbuch, publié à Francfort en 1587. Alors que, dans le monde catholique, les vies de saints, comme par exemple la légende dorée, ou les miracles offrent des modèles à suivre ou à méditer pour le bon chrétien, l’auteur anonyme de ce livre, proche des milieux luthériens, conçoit son récit, « propre à faire peur », comme un avertissement pour tous ceux qui seraient tentés de chercher à percer les arcanes de la création et de se laisser séduire par les biens de ce monde et les jouissances temporelles. Alors que Théophile acceptait la charte du diable par « nonsavoir », le Faust de la Renaissance est animé par le désir impie de connaître. »

L’édition de Faust établie, présentée et annotée par Jean Lacoste et Jacques Le Ridder réunit les trois versions du mythe sur lequel Goethe travailla pendant plus de soixante ans : l’Urfaust, version chronologiquement la plus ancienne, mais qui ne fut publiée qu’en 1887, après que le manuscrit en fût découvert, Faust I (1808), l’œuvre sans doute la plus connue des trois, notamment grâce à sa traduction par Gérard de Nerval et ses adaptations musicales (Berlioz, Gounod), enfin Faust II (1832), plus déroutante, car plus métaphysique et faisant délibérément appel au fantastique. Ces trois versions sont ici présentées avec un appareil critique remarquablement documenté.

Le lecteur interprétera toujours une œuvre en fonction de ses valeurs et de celles de son époque ; ainsi, Roger Planchon expliquait-il, avec le brio qui était le sien, qu’il pouvait exister trois interprétations différentes de Tartuffe (allant d’un Tartufe parfait hypocrite à l’homme sincère). Il en sera de même pour Faust. C’est ce que Jean Lacoste met en lumière dans son introduction : « Le Faust romantique, le Faust fantastique, le Faust byronien, le Faust satanique est-il encore notre mythe ? Notre Faust ? Peut-être pas, mais, d’une certaine manière, Faust est plus actuel que jamais, car les questions qu’il pose d’adressent non plus au seul artiste créateur solitaire, qui sacrifie son entourage et sa vie au chef-d’œuvre encore inconnu, mais à tout le monde, à l’homme contemporain, à l’homme sans qualités qui vit dans un univers désormais dominé par la science, les techniques et la technologie. Ces derniers ont en effet donné corps aux rêveries de domination de la matière et aux prétentions opératoires de l’alchimie et de la magie. » Le progrès scientifique serait-il ce nouveau « diable » dont il conviendrait de se méfier ? Certaines expérimentations, pour lesquelles des équipes semblent jouer à l’apprenti-sorcier, pourraient en effet le suggérer. Ce souci de domination de la matière n’appartient toutefois pas au seul monde contemporain ; il suffit de relire le texte biblique, où il est écrit (Genèse I, 28) : « Fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la », pour en trouver l’origine.

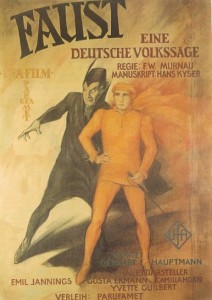

Illustration: affiche du Faust de Friedrich W. Murnau, chef d’œuvre du cinéma expressionniste allemand, 1926.

- Jean Pierre Sergent à l’honneur pendant l’été 2015 à Bâle et Montreux - Juil 21, 2015

- Le Voyage en Italie de Goethe ; un guide touristique passionnant - Sep 5, 2014

- « Balzac, une vie de roman », de Gonzague Saint-Bris - Juil 5, 2014