Dans Shirin, Abbas Kiarostami se livre à une forme de cinéma expérimental. Un film dont les personnages sont filmés alors qu’ils assistent à une séance de cinéma. Pendant ce moment, par jeu de miroir, Kiarostami, l’un des plus célèbres cinéastes du cinéma iranien, révèle toute l’émotion éprouvée par ces femmes…

Je vais très peu au cinéma. Et j’ai commencé à faire comme beaucoup : j’achète des DVD que je regarde de surcroît sur mon laptop ; ce qui n’arrange certes pas les yeux. Et pourtant j’aime, pas uniquement par nostalgie, les salles parisiennes, celles où l’on peut découvrir des films rares dont on sait que la diffusion restera confidentielle, même si les textes critiques les élèveront au rang de film culte.

Cette journée de fin janvier avait pourtant été longue. Un rendez-vous à la RTBF à Liège le matin, puis un long voyage en Thalys vers Paris, dans une Europe retardée par la neige. Un rendez-vous au café Beaubourg pour un projet sur l’interprétation européenne du patrimoine de certaines villes d’Europe qui va, je l’espère, être accepté par la Commission Européenne. Et pourtant je n’ai pas pu résister à me rendre dans une des petites salles du MK2 pour découvrir “Shirin” de Abbas Kiarostami. Découvrir est le mot, même si la parole du cinéaste, maîtrisée sous l’émotion, en disait plus sur France Inter quelques jours auparavant à propos des limites que le régime iranien – et la situation politique en général de son pays – impose au discours artistique, même à distance des fusils, des matraques et des tribunaux.

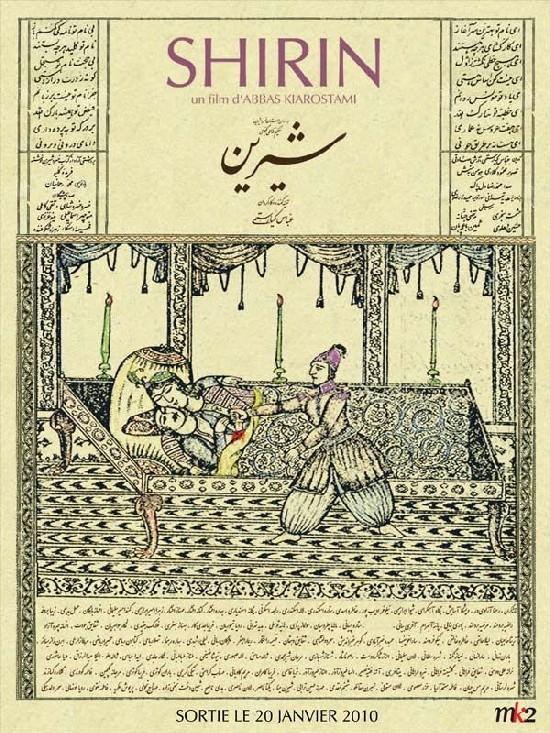

Le créateur exposait avec simplicité son approche, de ses films numériques et de cet hommage aux femmes qui se suspend sur le fil ténu, tendu à se briser, d’un récit venu du tournant du VIIe siècle. Une femme aimante, une Arménienne éprise à la fois d’un roi Sassanide et d’un artisan. Une légende fondée sur l’histoire, issue du Livre des Rois et ancrée à la rencontre de deux mondes autrefois joints : la frontière de l’Irak et de l’Iran. Autrement dit des espaces qui circulent de la Mer Noir à la Caspienne, dans l’orbe des grands Shahs dont nous ignorons tout et des montagnes caucasiennes dont nous apprécions les mystères. En fait une frontière pour nous tous, au-delà de laquelle notre ignorance est chaque jour renforcée par les images de la guerre et des attentats, des procès et des répressions.

Nous avons tous aperçu, je dis bien même entrevu, la figure de Clotilde Reiss et le petit corps frêle de la jeune femme retenue entre des murs sans savoir ce qu’elle peut devenir. Un enjeu entre l’empire islamique et le reste du monde. La mise en enclos d’une admiratrice d’un art millénaire, d’une langue raffinée et de la poésie des récits légendaires. Elle nous est apparue timide et apeurée, mêlée à d’autres accusées dont la tête était recouverte d’un foulard. Comment ne pas songer à elle ? Cent huit actrices iraniennes de tous les âges et Juliette Binoche, rappel de l’altérité partagée, semblent placées devant un écran. Du moins pouvons-nous le penser puisque nous les regardons… nous regarder.

Le fil de l’histoire, ce fil ténu dont je parlais nous est proposé dans la superposition de gravures où l’amour, la plainte, le bruit et la fureur, le meurtre et les batailles s’entrelacent avec une virtuosité sonore fantastique. Du moins l’intrigue. Un peu comme si les amours de Roméo et Juliette nous étaient contées dans le seul bruit de l’épuisement des corps qui se cherchent. Et puis plus rien ! Plus aucune autre indication que des voix qui se marient, se contrarient, des chants, des affrontements, des oiseaux qui s’éveillent, passant comme des anges obscurs devant les visages de ces femmes dont l’émotion, seule, nous dit comment la destinée des êtres s’affronte au caprice des dieux.

Pendant un temps, surtout si la fatigue monte, comme c’était mon cas en ce long vendredi, la tension cherche un point d’appui. Et si vous avez de la chance – je vous la souhaite – de vivre le basculement, vous passerez comme moi de l’autre côté de l’écran. Dans la pénombre des hommes et dans l’éclat des femmes. Belles, ou plutôt terriblement émouvantes. Emouvantes parce que prisonnières comme notre compatriote, prise dans une démonstration de leurs émotions et le débordement de leur cœur qui semble réprimé depuis trop longtemps. Surgies à côté de nous, juste sorties de pages enluminées des mille et une nuits, comme des princesses en deuil. De la vie de l’héroïne Shirin, seule extraite de la légende, nous construisons avec toutes ces femmes, qui ne regardent finalement qu’elles-mêmes, en partageant le sort de leurs voisines, qui ne regardent pas plus au-delà de leur propre vie, une ode à la liberté.

Ce film est une épreuve. Dans notre société occidentale où Narcisse est roi, sait-on encore regarder avec fascination un miroir qui ne nous renvoie que le pathos de l’autre ? Sommes-nous encore capable d’empathie ? Avons-nous perdu le lien avec le mythe ? Dans le théâtre grec, le message porté par des masques, nous apprenait que la vie est le spectacle et que le spectacle est la vie. Et que la poésie est politique. Et bien voilà le cinéma politique d’aujourd’hui. Je comprends mieux ainsi la sérénité fragile de la voix de Kiarostami.