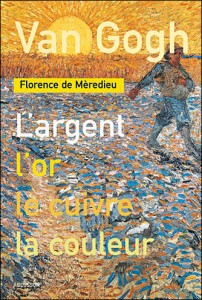

Un essai récemment publié par Florence de Mèredieu, Van Gogh, l’argent, l’or, le cuivre, la couleur (Blusson, 167 pages, 20 €) vient tordre le cou à cette légende. L’auteure, qui a minutieusement étudié l’abondante correspondance du peintre, en particulier avec son frère Théo, rappelle d’abord que Van Gogh descendait d’une lignée de tireurs d’or et de marchands de tableaux. Dans le milieu dont il était issu, la bourgeoisie protestante hollandaise, on mesurait parfaitement la valeur du travail et celle de l’argent. Lui-même, avant de se consacrer uniquement à son art, fut employé chez Goupil, un important galeriste de l’époque.

Cette position avait fait de lui un témoin privilégié des mutations qui s’opérèrent dès les années 1850, avec la montée en puissance des grands marchands, l’émergence de nouveaux collectionneurs, moins amateurs éclairés que spéculateurs avertis pour lesquels la peinture représentait un placement au même titre que des actions de chemin de fer (Zola en parlera dans L’Œuvre), sans parler des petits bourgeois qui louaient des tableaux pour décorer leurs demeures et donner l’impression qu’ils étaient cultivés et ne manquaient pas de moyens…

« La hantise de Vincent demeure toutefois celle de la dette envers son frère Théo qui n’a cessé de le nourrir, de l’entretenir, de lui procurer de surcroit ces toiles et ces couleurs dont il fait un si grand usage. Tant de couleurs, tant de pigments qui valent si cher, sans avoir jusqu’ici rien rapporté. Tout ceci est de sa part l’objet d’une longue, d’une angoissante bataille. Contre sa famille. Et contre lui-même. […] Il comprend bien que Théo, à l’époque, ne souhaite pas particulièrement recevoir d’œuvres en échange des sommes d’argent qu’il adresse à son frère. Mais Vincent ne veut à aucun prix que sa relation avec Théo se ramène ou se réduise à une forme de « protection », de « patronage ou (pire encore de « charité faite à un pauvre diable« . »

Dans la dernière partie de l’ouvrage, l’auteure se livre enfin à un fort intéressant développement consacré à la spiritualité du peintre, écartelé entre protestantisme – religion du père – et catholicisme des lieux dans lesquels il évolue, entre conflit et complémentarité. Autant de manières d’expliquer la singulière relation de Van Gogh avec l’argent, mais aussi la singulière alchimie de sa peinture, de pigments en métaux, qui avait fait dire à Antonin Artaud : « Van Gogh a tiré ces espèces de chants d’orgue, ces feux d’artifice, ces épiphanies atmosphériques, ce « Grand Œuvre » enfin d’une sempiternelle et intempestive transmutation. »

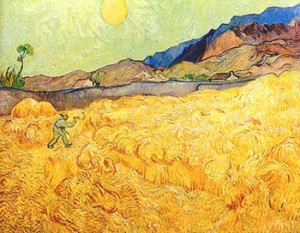

Illustrations : Vincent Van Gogh, Champ de blé au faucheur – Vincent Van Gogh, Les Mangeurs de pommes de terre.

- Jean Pierre Sergent à l’honneur pendant l’été 2015 à Bâle et Montreux - Juil 21, 2015

- Le Voyage en Italie de Goethe ; un guide touristique passionnant - Sep 5, 2014

- « Balzac, une vie de roman », de Gonzague Saint-Bris - Juil 5, 2014