Une des questions qui nous passionne est celle de savoir comment s’est construite cette fascination européenne ou française pour l’Inde. Ou, en d’autres termes, quelles ont été les influences, et quels chemins ont empruntés les échanges de pensées entre la France et l’Inde ? Et au-delà, quel chemin a suivi en France la représentation de l’Inde ? Découvrez le premier épisode…

L’Inde dans le romantisme

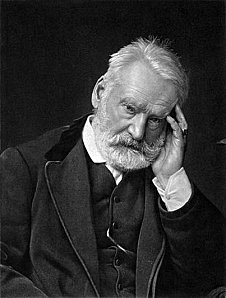

La fibre que l’Inde fait vibrer est d’abord celle du romantisme, comme l’annonce l’orientaliste allemand Schlegel : « C’est en Orient que nous devons chercher le suprême romantisme ». Victor Hugo semble d’accord, et écrit dans sa préface

aux Orientales, en 1829 : « Au siècle de Louis XIV on était helléniste, maintenant on est orientaliste… Nous verrons de grandes choses. La vieille barbarie asiatique n’est peut-être pas aussi dépourvue d’hommes supérieurs que notre civilisation veut le croire. » Même s’il se sent plus à l’aise dans l’orient musulman, il intègre dans ses poèmes des conceptions et des couleurs indiennes, souvent sans les nommer explicitement : ainsi « Suprématie » reflète le thème, dans la Kena Upanishad, d’un

brin d’herbe qui résiste aux plus puissants dieux, parce qu’il contient le brahman, la divinité suprême. Mais l’Inde semble aussi l’inquiéter, voire le repousser :

« Les poèmes de l’Inde ont l’ampleur sinistre du possible rêvé par la démence ou raconté par le songe… [Ils sont] d’une majesté presque horrible. »

L’Inde chez Victor Hugo

Il n’est pas inintéressant de s’arrêter sur la place de l’Inde dans la pensée de

Victor Hugo.

Dès « Les Orientales », l’Orient est associé à une vacuité. De

quoi laisser augurer le recul critique marqué par « Les Chants du crépuscule » (1835) où Hugo ne dit plus : « Tout le

continent penche à l’Orient. Nous verrons de grandes choses » (Préface des Orientales), mais :

L’orient ! l’orient ! qu’y

voyez-vous poètes ?

Nous voyons bien là-bas un jour mystérieux !

…

Mais nous ne savons pas si cette aube lointaine

Vous annonce le jour, le vrai soleil ardent ;

…

Ce qu’on croit l’orient peut-être est l’occident !

…

C’est peut-être le soir qu’on prend pour une aurore ! (Prélude)

Ce scepticisme s’explique par le doute: l’Orient est-il la patrie de

l’être ? Outre que l’Orient continue à lui donner des rimes (il le fera jusqu’à la fin), il ne quitte pas son esprit. Hugo avait souhaité, autour de 1830, faire un voyage en Orient : sa

situation familiale et ses finances l’en empêchèrent.

Sa représentation de l’Orient est sans conteste idéaliste et on sent chez Hugo cette

obsession de la relation entre l’Occident et l’Orient, relation perçue comme pleine d’oppositions et d’attirances. On peut se demander si Hugo, face aux mystères de l’Inde, ne cherche pas

inconsciemment à faire approprier l’Orient par l’Occident ?

On a déjà un signe de cette conception dans un poème de 1845, L’Amour

(Océan, Toute la lyre, XXI) qui nous conte l’histoire d’un caporal cipaye qui vole un diamant au front d’une statue de la « déesse Intra », qui est « monstre,

idole » ; le destin de ce joyau est de passer en Judée puis en Occident. Il y avait longtemps – cela datait de son voyage en Espagne de 1811 – que Hugo craignait que l’Orient n’ouvre

sur le vide et le néant.

Le Râmâyana et le Mahabharata avaient fortement impressionné par

leur ampleur, et Hugo y voyait probablement une tentative de « totalisation de l’expérience humaine », démarche qu’il entreprendra par la suite dans les épopées que sont La Légende

des siècles, Dieu et La Fin de Satan. Mais pour Hugo, les asiatiques ne font pas partie des Egaux, et pour Hugo les Egaux sont les

génies.

On trouve nombre d’expressions négatives dans l’oeuvre de Victor Hugo à propos de

l’Inde : « Dans l’Inde où Satan luit », « Vichnou est une invention du

Malin » ; Hugo condamne non seulement le polythéisme des « mornes dieux de l’Inde aux têtes de molosses » (Le Vautour), mais surtout ce qu’il juge être

l’athéisme de l’Inde (La Chauve-souris) quand « Shiva dit : – Dieu n’est pas »

(L’Ange).

Il est vrai aussi qu’en Europe les travaux des indianistes avaient jeté un jour

nouveau sur les religions indiennes. Comme le rappelle Roger-Pol Droit, « le mythe de la ‘renaissance orientale’ s’est développé à partir de la seule

découverte de textes brahmanistes », qui fondent une pensée de l’Être. Une meilleure connaissance du bouddhisme et sa qualification de ‘culte du néant’ contribuèrent, à partir des années 1840, à ternir l’image de l’Inde. C’est ce que l’on observe chez Hugo, sans qu’une très nette distinction soit faite entre

brahmanistes et bouddhistes.

William Shakespeare soient à la fois empreints de l’admiration que le baron Eckstein avait su lui communiquer et d’une forte réticence, voire d’une répulsion pour les doctrines

indiennes. L’attachement de Hugo au « moi » est affirmé dans cet essai sous la célèbre formule : « Le moi latent de l’infini patent,

voilà Dieu. ». Or l’Inde ne se distingue que par des œuvres collectives qui ont « l’ampleur sinistre du possible rêvé par la démence ou

raconté par le songe », ou encore « l’horreur légendaire couvre ces épopées », écrit-il. C’est que ces poèmes « sont pleins de l’Asie obscure » et que « leurs proéminences ont la ligne divine et hideuse du

chaos », ce qui rend cette écriture sainte « réfractaire à l’unité ».

De cette façon, Hugo tient ces monuments à distance, et les renvoie à l’obscurité de

leur naissance où l’Inde retrouve d’ailleurs l’Allemagne : « Quelle ombre que cette Allemagne ! C’est l’Inde de l’Occident ».

Plus question désormais d’envisager une union franco-allemande. Derrière l’éloge appuyé du pays de Beethoven, s’annonce la dénonciation des mêmes maux que ceux de l’Inde. Dans L’Année

terrible (1872) Hugo s’adresse à l’Allemagne pour lui dire : « comme l’Inde, aux aspects fabuleux / Tu brilles » (Choix entre

les deux nations, v. 5).

L’attitude de Hugo est semblable à celle de nombreux contemporains qui s’inquiètent

de la diffusion du « culte du néant » bouddhique, où se mêlent, c’est selon : matérialisme, athéisme, voire polythéisme. « L’Inde de l’Europe » est alors en première

ligne, grâce à Schopenhauer, bien sûr, mais aussi à Eduard von Hartmann, auteur de L’Autodestruction du christianisme et la Religion du futur (1874).

- Recette galette des rois à la frangipane (Cuisine française) - Jan 2, 2015

- Quand Paris devient Bombay… - Juil 5, 2014

- Le Comptoir national d’escompte de Paris rue Bergère ouvert lors de la Journée du patrimoine 2013 - Juil 5, 2014