L’accompagnatrice.

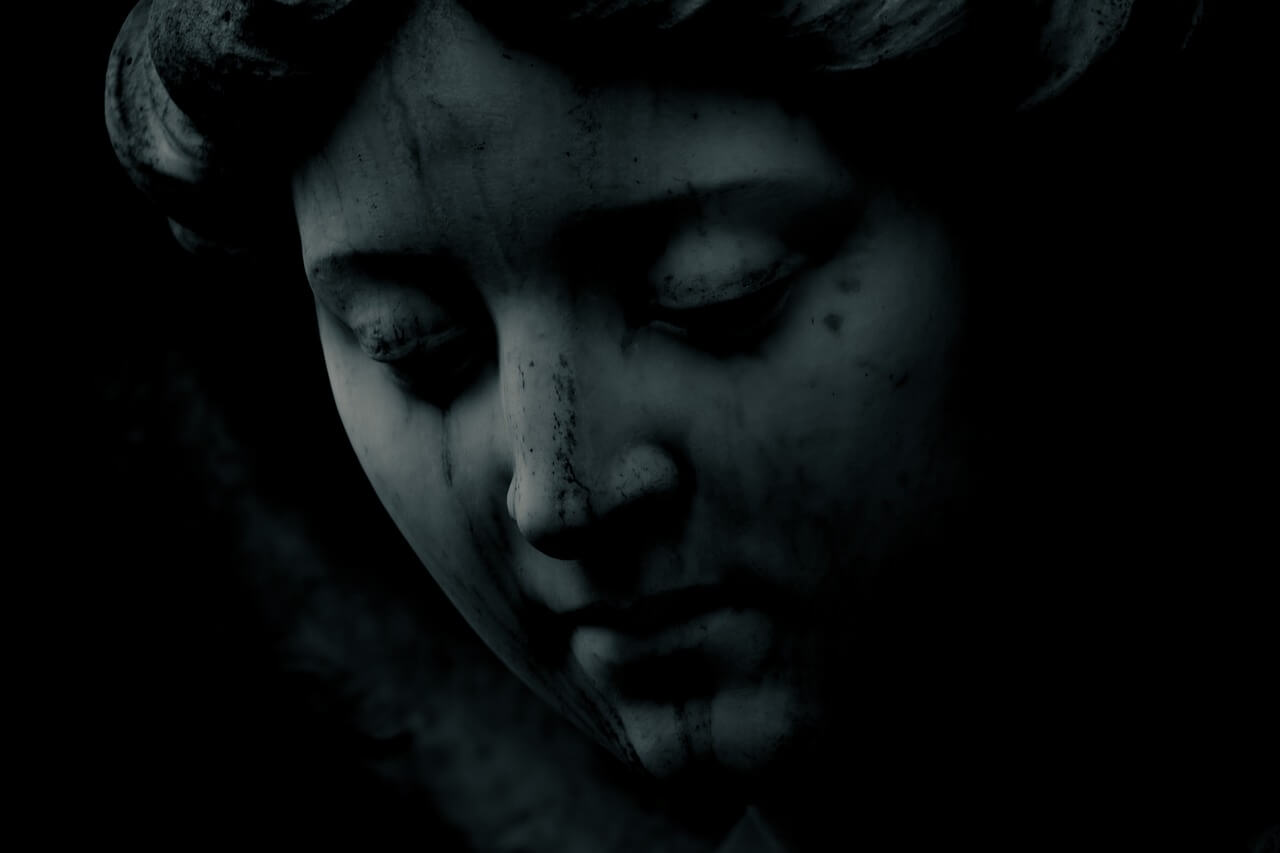

En un instant son souffle s’était tu. Tout était donc fini. Comme ça. Simplement. Ce qu’elle avait passé toute sa vie à redouter s’était produit. Par ses pensées oppressantes et répétitives, elle avait eu l’impression de se préparer à cette issue pour mieux l’affronter. Elle réalisait soudain que rien de ce qu’elle avait imaginé ne ressemblait à cet instant. Invisible. Intangible. Inaudible. Décidément, pourquoi la mort inspirait-elle tant d’émotions et de sensations contradictoires, alors qu’elle était impalpable? Elle, elle était partie de façon aussi imperceptible. C’était comme le miroir inversé du naturel que représentait chaque respiration ayant contribué à la vie. Ce rythme d’inspiration et d’expiration, évident, qui constitue le premier effort exigé dès la naissance cessait comme un rien à la mort. Son départ irréversible s’était opéré, sans que je m’en doute même, au moment où j’observais son corps étendu et immobile, dans ce lit d’hôpital, dans cette position similaire à la veille et à l’avant veille. Seule sa bouche étrangement pendante et son teint d’albâtre servaient d’indices. J’avais pourtant toujours cru qu’on mourait les yeux ouverts.Les siens étaient fermés comme lors du sommeil. Il me restait les souvenirs des deux mois passés à la veiller.

Chaque jour, l’accompagnatrice était venue, elle s’asseyait face à Elle, l’observait avec un sourire faussement rassurant, masquant mal son anxiété, elle lui parlait comme si de rien était, bien qu’elle sache qu’Elle n’était déjà plus vraiment là. Elle la regardait sans la voir, ni se rendre compte de la moindre présence de celle qui lui avait été si familière. Mais son corps, encore vivant et secoué par ses accès fébriles et les troubles violents causés par ses étouffements, la rattachait à cette angoisse du départ définitif. Les jours défilaient et entretenaient l’illusion … Constituaient-il une victoire? ou prolongeaient-ils un calvaire intérieur qu’elle n’avait pas de mots pour décrire.

La peur me rendait lâche et faible. Je préférais rester une accompagnatrice qui faciliterait le grand passage, plutôt qu’être une actrice en train d’explorer le territoire de l’absence. Imaginer qu’il y avait une quelconque victoire à cette survie était une facilité de l’esprit. Je me consolais à l’idée de franchir le pas de la porte de cette chambre d’hôpital et de la voir là, tantôt agitée, ou tantôt étonnamment paisible, attendant la mort, dans l’immense solitude de son monde intérieur. Souvent, cette solitude se transformait en scène de théâtre. Elle parlait avec ses morts, les appelait, tout en repoussant leurs injonctions à les rejoindre. Elle était seule à entendre leurs voix, à les voir et à savoir quel acte se jouait. Elle avait beau aller à la messe, réciter des chapelets de prières depuis son enfance, elle n’avait jamais imaginé l’Au-delà comme un lieu de repos éternel, auquel tout bon pratiquant aspire avec l’espérance d’avoir une place auprès de Dieu. Au contraire, Elle avait toujours été terrifiée et chaque perte dans sa vie avait entamé son désir de vivre. Pourtant, elle luttait pour prolonger les hostilités. J’étais là. Étrangère.

J’avais beau percevoir ses cris, reconstituer ses rencontres et ses dialogues avec ses fantômes, deviner ses gestes violents et ressentant jusque dans mon propre corps son agitation constante, j’étais réduite à l’attente. J’avais choisi le parti de faire comme si de rien était. Par moment, sa détresse respiratoire répondait à ma détresse d’enfant impuissante face à la souffrance d’un être cher. Ma présence à ses côté ne changeait rien. L’effort démesuré qu’elle fournissait pour trouver son oxygène et échapper à un énième étouffement, la transformait en guerrière, mais à chaque fois, cela me renvoyait à ma peur intense. Elle me tenaillait et je me trouvais égoïste de penser à mon sort d’accompagnatrice, plutôt que de soulager son travail de mourante. Je représentais les gestes que j’aurais aimé pouvoir faire dans mon esprit.

Puis, lentement, j’avais glissé vers le mensonge. Je préférais ne rien voir ni entendre. Je la veillais en guettant même le moindre signe d’amélioration, un mot, un regard, une intention, qui me laissait croire que je la ramènerais à la maison. Cela ne pouvait se terminer ainsi. Elle avait toujours supplié de mourir chez elle dans son lit. J’avais enfreint cette promesse. Je mentais, en me répétant que c’était pour son bien et qu’elle guérirait pour pouvoir exaucer sa prière. J’avais beau employer toute mon énergie vitale à jouer mon rôle d’accompagnatrice et à repousser l’échéance, en me convainquant que ma seule présence y participait, fût-ce de façon infime, je n’étais pas dupe de mon mensonge. En pénétrant pour la dernière fois dans cette chambre, dont le silence était à peine menacé par l’irruption d’un rayon de lumière, j’avais compris que c’était fini. Mon intuition, en général fiable, m’avait trahie.Je n’avais pas été là, comme je me l’étais promis. Ou du moins, je ne pouvais être assurée d’avoir été déjà là, quand son dernier souffle l’avait quittée. Je ne le saurais jamais.

J’avais été défaillante jusqu’à l’ultime instant. Il était plus pratique de m’en persuader. J’étais condamnée à recomposer dans ma tête cette seconde de ma vie, la seconde de notre séparation après tout une vie passée ensemble sans jamais nous quitter, cette seconde, durant laquelle j’aurais du être présente pour la rassurer. S’était-elle endormie depuis qu’elle avait fermé les yeux la vieille à midi, en me serrant ma main avec ses dernières forces, m’observant les yeux exorbités et résistant avec violence à ce sommeil qui l’appelait? Avait-elle peut-être réouvert les yeux, depuis, en espérant me voir auprès d’elle? Avait-elle senti mon absence, alors que la solitude était son cauchemar?

Je lui avais donc fait défection. Je constatais ma faillite à double titre. Non seulement, je n’avais pas su tenir ma promesse, mais je n’avais pas été là. J’avais toujours essayé d’être la meilleure enfant possible pour elle. Mais je n’avais pas su sentir cet instant tant redouté, que j’avais révisé de mille et une manières dans ma tête, pendant ces dernières semaines. Mon absence ouvrait toutes les perspectives. La mort n’était qu’un instant comme les autres, un événement aussi fugace que banal, dont j’avais supposé avec hantise qu’il ne pouvait y avoir pire comme épreuve, alors qu’elle était en définitive libératrice.

L’appréhension incessante de l’instant qui m’avait échappé avait cédé vite le pas à l’affliction de ma mère. Bruyante. Envahissante. Omniprésente au point d’attirer toutes les attentions. Le temps du deuil débutait et me condamnait à rester l’accompagnatrice. Une vigile. Je devais la serrer dans mes bras, malgré ses gestes de rejet. J’observais son refus de la réalité qui se fracassait sur elle tel une vague, puis une autre et encore une autre. Le courant était à l’infini. Mais je savais que la lame de fond me menaçait et s’apprêtait à nous submerger. J’écoutais ses sanglots et ses cris, briser la tranquillité de la chambre et du couloir. J’essuyais en vain ses larmes chaudes, en sachant qu’aucun de mes gestes ne la tranquilliserait et qu’aucun de mes mots remplirait le vide, ni la consolerait. Elle se ressentait comme orpheline, seule au monde, et ma présence à ses côtés ne signifiait rien et sûrement pas une raison de vivre. Après que la plus forte vague avait déchiré notre présent, le ressac ramenait vers le large tous les lambeaux de souvenirs et les rendait insaisissables.

Je martelais dans ma tête « c’est fini, c’est mieux pour elle, je suis enfin libre ». Je m’en voulais d’oser le penser. Je transformais chaque mot en couteau. Je sentais la lame acérée lacérer, s’enfoncer, triturer et fouiller la chair sanguinolente de cette vie commune, qui venait de prendre fin. Mon corps s’offrait en sacrifice pour que ma conscience survive à l’échec de ma promesse.

Je ressentais surtout de la culpabilité à éprouver un persistant sentiment de soulagement, dont je ne saisis que bien plus tard qu’il avait été ma réponse instinctive pour fuir la situation et traduire mon rapport au monde réel. Face à la mort, avec la complicité involontaire de ma mère, mon cerveau avait agi pour effacer mon corps et me rendre transparente. Le silence était la seule voie vers moi-même et vers ma douleur. La réalité m’imposait de m’oublier, d’attendre mon tour pour exprimer à ma manière ce que signifiait cette séparation. Je décidais qu’à partir de ce moment, je devais être forte. Infaillible. A mon corps défendant, je m’interdisais de pleurer, jugeant ma peine bien piètre par rapport au sentiment d’abandon qu’Elle avait du éprouver, en me cherchant parce qu’Elle avait peur et se rassurait en me voyant près d’elle. Je réprimais tout assaut de la douleur en moi pour ne garder que l’essentiel : Elle était probablement partie sans se rendre compte de tout ce qu’elle avait passé une vie à craindre, alors que le passage vers l’éternité, ne durait qu’un instant. Il m’appartenait d’inventer mon avenir. Un défi encore hors de ma portée.