Plaire aimer et courir vite n’est pas le film le plus inintéressant qu’il m’ait été donné de voir depuis longtemps, mais il n’en est pas loin. A vrai dire, je ne comprends pas l’encensement des critiques et cinéphiles à sa sortie. Heureusement que je vais toujours au bout d’un film que j’ai débuté quoiqu’il m’en coûte. Une sorte de ligne de conduite de spectatrice, qui essaie de se convaincre qu’elle n’a pas choisi de voir tel ou tel film par hasard et qu’il y a toujours une bonne raison à ouvrir la porte d’une histoire sur écran. Au moins l’espoir d’avoir été pour un instant en empathie, en sympathie ou en antipathie, car rien n’est pire que l’indifférence.

Plaire aimer et courir vite ; lenteurs, ennui et inconsistance

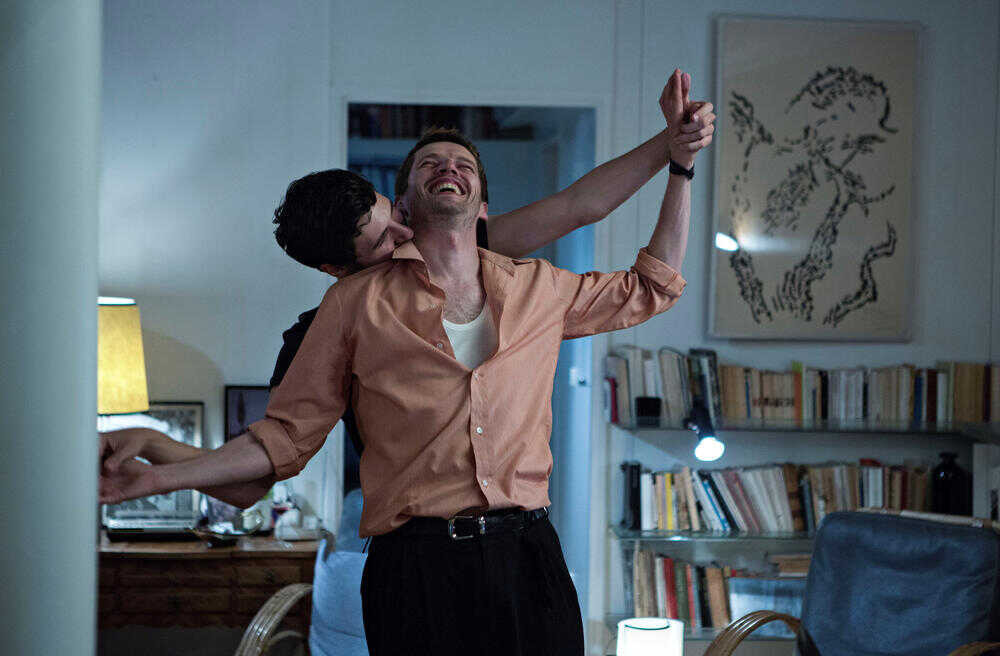

Pour moi, Plaire aimer et courir vite, film sans structure et sans rythme, s’est avéré terriblement décevant, insipide et ennuyeux, d’autant que l’intrigue ne tient pas à un fil. Une rencontre pourrait être la promesse d’une aventure au moins intérieure, au mieux à deux ou à plusieurs inconnues. Elle se convertit en un exercice d’egocentrisme, avec des personnages sans relief, voire creux, incapables de transmettre la moindre émotion, ni tension. Ce film bavard, aux dialogues lourds, et aux nombreuses longueurs, pâtit déjà d’un démarrage poussif, mais s’enfonce, quand on comprend combien il n’apporte absolument rien aux thématiques de l’homosexualité masculine au temps du sida. Et pour ne rien arranger, outre la collection de poncifs, et son ambition présomptueuse et ratée, il ne s’y passe rien. Peut-être ce film était-il trop personnel pour me toucher et entrer en résonance avec ce qui m’attire en général dans les films d’oeuvres?

Pis encore, Plaire aimer et courir vite finirait par desservir son sujet et son objectif en faveur de l’homoparentalité, alors que le microcosme révélé ici n’est en rien représentatif du milieu gay des années 80-90 dont le film collectionne les clichés et laisserait entendre qu’il s’agissait d’un groupe monolithique, aux attentes superficielles et uniquement motivé par de multiples conquêtes et une vie sexuelle compulsive. Ce film manque de tout ; de consistance, de profondeur, de réalité et d’authenticité. Alors qu’une série comme Snö N’essuie jamais les larmes sans gants, inspirée du roman suédois éponyme, allie si bien légèreté et gravité, en évoquant les prémisses du sida dans le milieu gay à Stockholm, l’immaturité du héros de Plaire aimer et courir vite est confondante de médiocrité et dilue le peu d’intérêt qu’auraient pu représenter ses états d’âme.

Certes, le classique conflit entre raison et sentiments a été tellement exploité qu’il est difficile de surprendre ou d’éviter de sombrer dans le piège du pathétisme, ni d’embarquer vers une réflexion originale. La rencontre physique des corps aurait pu sauver le film, au moins pendant une ou deux minutes, alors que la transparence des personnages me donnait l’impression parfois qu’ils étaient quasi désincarnés et idéels. Mais là encore, le réalisateur passe au travers de son sujet et a manqué d’engagement. Faute de réinventer le genre, Plaire aimer et courir vite aurait au moins pu inspirer de la tendresse et donner lieu à des instants touchants, lors du déroulé des tranches de vie qui devraient amener un jeune homme dans l’âge de la maturité. Inconstance, indifférence et inconsistance. Voici ce que j’en retiendrais.

Si vous me lisez périodiquement, vous avez compris que je m’intéresse beaucoup au cinéma et à la littérature sur l’homosexualité (et le sida pour d’autres motifs). Plaire aimer et courir vite s’imposait à double titre. Cet intérêt s’est réveillé à l’occasion de mes études universitaires, quand j’ai suivi pendant trois ans un groupe d’études sur la sexualité à partir de mon DEA, alors que je travaillais sur les passionnés de manga en France. La plupart des autres chercheurs travaillaient sur les pratiques hétéro ou homosexuelles dans divers contextes normatifs ou plus extrêmes et à travers le monde. Depuis, j’ai gardé cette curiosité d’appréhender comment des oeuvres cinématographiques, littéraires ou en manga, abordaient et reflétaient le milieu homosexuel masculin ou féminin.

Dans le groupe, j’étais la seule à travailler sur les fictions et je m’interrogeais à l’époque sur les différences de représentations de genre dans les bandes dessinées japonaises et sur leur attractivité en France, en dépit de différences culturelles notables entre les publics. Les recherches de mes collègues faisaient donc écho à ce que je rencontrais lors de mes propres recherches notamment sur les codes du yaoi (et du yuri pour les filles), devenu un genre de manga à part entière au cours des années 70 et centré sur des relations sentimentales et/ou sexuelles entre personnages de genre masculin.

Avec la violence, la sexualité était considérée comme l’un des traceurs les plus récurrents dans les manga shojo (pour filles) et shônen (pour garçons) que lisaient les fans dont j’étudiais les pratiques lectorales et les loisirs dérivés de leur passion pour les manga. Très normatifs et classés par cible, les manga devaient contribuer à construire l’identité personnelle et sociale et à aider à élaborer les valeurs personnelles des lecteurs grâce à un large panel d’émotions. Car le manga est dominé par le langage des émotions. Souvent, d’ailleurs, les personnages, à travers l’intrigue, se révélaient avec un statut social, (très important dans une société aussi codifiée que le Japon), une stature et dimension physique (réalisatrice dans une société où l’on ne doit pas afficher ses sentiments ou ses relations de façon trop libérée) et une spiritualité du personnage, censée susciter une dimension réflexive. En me demandant pourquoi autant de femmes hétérosexuelles raffolaient de ces histoires d’amour (souvent impossibles) entre hommes, j’ai moi-même commencé à apprécier de plus en plus mes lectures de yaoi et j’ai prolongé naturellement à travers les films et les romans.